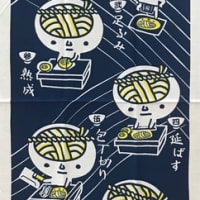

手拭いは綿100%です

そしてとっても色が鮮やかで きれいです

肌触りがよく 吸水性も通気性もよい繊維です

たくさん使って たくさん洗って とっても便利

でもこれは 綿だから出来ること

今では当たり前の綿ですが 綿はとっても ありがたいもんですね

ケロは最近お勉強して知りました 遅い…

綿の手拭いは当たり前のようですが

実はその歴史は 意外と浅いものでした

今では当たり前に木綿の衣類を来ている私達ですが

木綿のもと 綿花が連続して栽培されるようになったのは

戦国時代後期だそうです

それまでは 綿は輸入だったそうで

とっても高価なものでした

庶民の手に入るようになったのは 連続栽培が出来るようになった後です

それまで庶民は 麻を主に身に着けていました

一方 お金のある人達は 絹織物を身に着けていました

遺跡から出土した埴輪が はちまきをしていた

すでにその時代から 人間は手拭いらしきものを使っていたみたいです

でも これはおそらく 麻が絹だろうと言われています

これがはちまきかどうか わかりませんが

これがはちまきかどうか わかりませんが

麻と絹では全然とがうこと

それは 色のバリエーションです

絹はとってもよく染まるため

いろんな鮮やかな色の糸を作る事ができました

それを組み合わせて 鮮やかな模様のものも 当然できます

しかし麻は 丈夫だけど染まりにくいので

庶民の衣類は たぶんとっても地味だったのでしょうね

きっと 庶民にとって木綿が一般的になった時って

こんなに使いやすい繊維はないって 驚いたでしょうね

丈夫で吸水性・通気性に優れていて その上染めやすいので

庶民の衣類も やっと今のようにあざやかになったのかな って思います

その後 幕府のお達しで贅沢なものや煌びやかなものの使用を禁じられた

そうして発達したのが 鼠(グレー)と茶色のバリエーションだそうですが

それはまた 別の機会に…

綿花の連続栽培がなければ

今のように かわいいガラの手拭いは生まれなかった ということ

綿の原産地は インドやアフリカですから

長い長い道のりと 長い長い時間をかけて

やっと今があるのですね

そう思うと 本当に愛しいものです

↓私は埴輪に似ていますってぇかた 手拭いに興味のあるかた

ポチュッとお願いします!

綿花と言えば、初めて肉眼で綿花を見たのが、

ジョージア州のドライブ中の事で、ふと外の景色

に目をやれば、そこら中、なんかゴミ?が散ら

ばってて、『っ汚いなぁ・・・』

そのつぶやきを聞いた、当時の彼氏が、『この

辺りは綿の畑だから、あれは綿花だよ』って。

あれはショックだったなぁ・・・

ものすごくきらびやかで色も派手ですもんね。

大奥の時代には、

将軍様の目に止まるように、わざと派手であでやかな着物を競って着たというくらいですからね。

麻は使いにくかっただろうなぁ~。

それを考えると、

今の木綿の使いやすさったらないですね。

陶芸でも、土が乾かないようにくるむのに

手ぬぐいじゃないとダメなんです。

ちょっともったいないんだけどね。

ケロは綿花ってみたことないなぁ

そんな感じなんだね

ちょっとショックかも

しかしあれが植物としてみのるってのも

不思議だよね

まだ蚕の方がわかるなぁ

いやいや 活用されているのはいいね

手拭いじゃないとダメ

てのがいいね「あなたじゃないとダメなの」みたいでさ(笑)

将軍様の目にとまるようにってさ

なんだか派手な鳥類みたいじゃない?

カワセミとかさ(笑)