2月9日 大阪府立中央図書館で音楽CDを4枚借りて来ました。そのあと、昨秋の台風21号で多くの木々が被害を受けた横枕公園へ行ってみました。

☝この日借りてきたCD4枚です。 写真はいずれもネット上のCDの紹介記事などを利用しています。

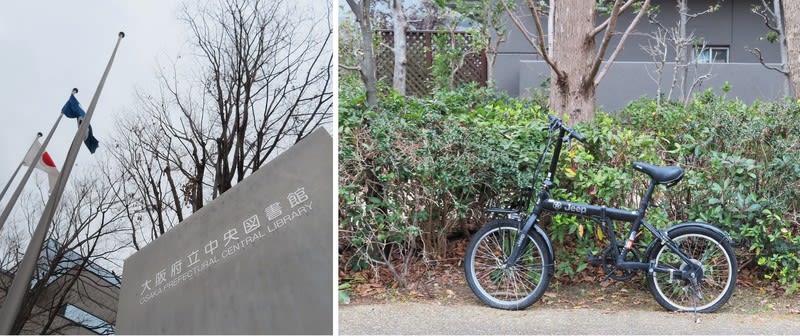

☝大阪府立中央図書館です。 ☝離れた所に自転車が・・・・。

☝近くの横枕公園の根が出た木々です。 根が地中 深く入っていないような気がします。台風などで倒れやすいのでは?

☝根が出ている木々です。 ☝根があまり出ていない木々です。台風などで倒れにくいのでは?

阪急・箕面駅から箕面の滝、勝尾寺方面へ撮影行をしてきました。箕面山地は 昨年の大雨、台風などでずいぶん荒れて 紅葉のシーズンにやっと滝道が通行できるようになったと報じていました。写真会(コンパクトデジカメ)では あれから整備も進んでいるだろうと、箕面の滝、勝尾寺方面へ撮影行をすることになりました。

行ってみるとびっくり、まだまだ箕面の山は荒れていました。大滝から勝尾寺へは車の通る府道を歩きました。

阪急箕面駅⇒滝道⇒大滝⇒駐車場⇒箕面ビジターセンター⇒府道⇒勝尾寺⇒旧参道⇒しらみ地蔵⇒才ケ原⇒聖天展望台⇒阪急箕面駅 この間、適宜カメラを向け撮影を楽しみました。

☝阪急箕面駅から大滝へ向かう滝道です。 ☝箕面の滝です。観光客が滝の風景を楽しんでいました。

☝枯れ枝の向うに太陽がぼんやりと浮かんでいます。 ☝滝に向かって大勢のインバウンドの人たちが降りて来ました

☝山林の木々が軒並み倒れています。山道をあきらめ、車の通る府道を歩いて、まずは箕面ビジターセンターへ向かいました。

☝ひっそりとした箕面ビジターセンターです。センターの人が勝尾寺へは山道は無理と教えてくれました。

☝勝尾寺へ到着後 境内を歩き回って被写体を探しました。 ☝弁天池を橋で渡るとミストが出るしくみです。

☝勝尾寺の写真はどうしても「だるま」が中心になります。 ☝何やら話合っているように置かれた「だるま」です。

☝びっしり置かれた「だるま」です。

☝帰りは台風の意影響の少なかった旧参道を通りました。 ☝旧参道から通じる山道はこんな感じです。

☝しらみ地蔵です。昔、誰かがここまで来たら夜が白み始めたと。 ☝「右 かちおし 七丁」と。昔は「かちおじ」と呼んでいた?

☝才ケ原を過ぎた頃に大阪市内が展望できる場所を通ります。 ビル群 左端にあべのハルカスがぼんやりと見えます。

☝聖天展望台の上から北方向の展望です。下に見えるのは瀧安寺。 山の向うにひときわ高い黒っぽい山は何という山でしょう?

吟詠歌謡教室の練習日でした。この日は東大阪市吟詠歌謡連盟の栗山代表が出席されました。 練習は詩吟の部分を細かい注意点を聞きながら、進められました。「人生長寿船」、「山吹雨情」、「夫婦契り酒」、「霊山」の4曲の主として詩吟部分の練習です。 そして栗山代表が吟詠を聞かせてくれました。「宗右衛門町ブルース」です。えっ!と思いましたが、間に詩吟が入っていました。粋な代表です。

☝今日は栗山代表が来られました。 ☝栗山代表の「宗右衛門町ブルース」(詩吟付き)を聞けました。

☝たくさんのシールを人数分に分けています。Ta先生からのプレゼントで同じクリアファイルの表紙に貼って自分のが判るようにしたら!とのことでした。

☝小生もシールをもらいました。「おさる」のシールがあったのでそれを貼りました。(表表紙、裏表紙とも)

東大阪市連携6大学講座、今日は「音楽の力~集団的音楽活動の意義~」と題しての講座でした。 標題を見てある種の期待を持って聴きに行きましたが、難しい内容でした。

配布資料のまとめに

・音楽における動きの重要性

リズムに基づく身体的同調と向社会性の関係...

・上の関係性は 音楽の起源に関わる可能性

・集団的音楽活動の意義

向社会性の向、身体機能の維持向上、認知機能の維持向上

とありました。 幸い今日の講義内容を録音してきたので、機会を見つけて再度聴いてみたいと思っています。

☝今日の講座の手元資料です。 (20Pほどあります。) ☝講演中の山崎晃男先生です。

☝動画資料もいくつか紹介されました。そのひとつ、ラグビーニュージーランドチームの「HAKA」です。

☝ホイットニー ヒューストンのアメリカ国歌の歌唱力は選手、観客たちの心を一つにする力があることで有名。

☝会場風景です。 ☝山崎先生は 「ダルマ・ブダヤ」でガムラン演奏活動を楽しんでおられます。

☝イコーラムホールのある希来里6階から、東北方向の窓から展望が開けています。