これを少し改造してみよう。

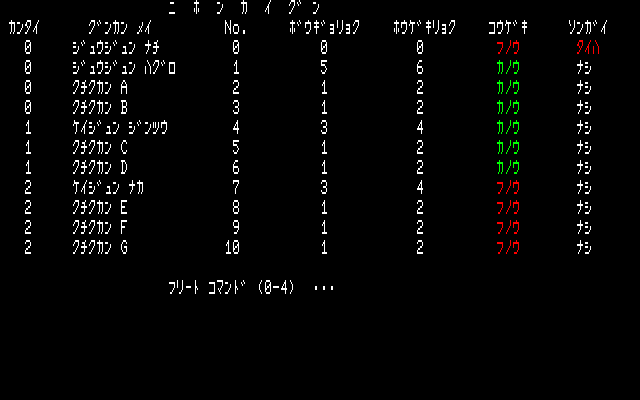

【実行画面】

確率としては1/64。距離が整数で返ってくれば、X軸かY軸のどちらかが合っていることになる。

第5ターン(2月27日夜戦)、日本軍のチャンスはさらにつづく。

第5戦隊、第4水雷戦隊はたたみかけるように敵艦隊の主要艦をすべて撃沈。

第6ターン終了。ABDA連合艦隊は壊滅。日本軍の「決定的大勝利」となった。

日本軍の損害、重巡那智が敵駆逐艦の雷撃をうけ撃沈。

「第4水雷戦隊戦闘詳報」より

第5戦隊は砲戦距離2万6千~2万1千米に終止し、敵に決定的打撃を与えられなかったことは、距離過大と認められる。

「第2水雷戦隊戦闘詳報」より

優勢なる敵は緒戦期において急速に進撃し来るものであるから、この時期における遠距離魚雷発射は有効であると信ずる。従来、水雷戦隊においては遠距離発射は排斥すべきと考えられているが、好機あれば敢行すべきである。

「vox6336報告書」より

こんなことをしている暇があったら、空母を作れ。

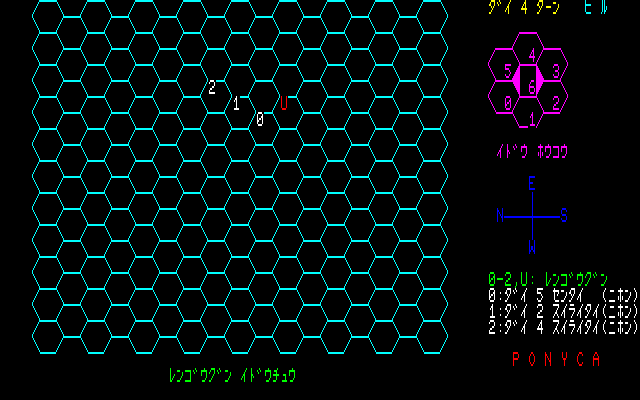

日本軍はABDA連合艦隊を距離28000mで発見し、17000mから砲撃を開始した。このあたりの距離感は「空母vs空母」戦とぜんぜん違う。

状況は敵艦ヒューストン大破、味方は那智が小破。

ここで第5戦隊と第4水雷戦隊が敵艦隊を捕捉。重巡エクゼターと軽巡デロイテル(旗艦)を撃沈。

日本軍の損害は重巡那智が大破。

再戦。日本軍の上陸を阻止するために出撃したはずのABDA連合艦隊はどうやら消極的であるらしい。日本軍はこれを補足して撃滅することした。

第1ターン、今回は中央にいた艦隊が本物の(?)ABDA連合艦隊だった。

第5戦隊の重巡洋艦「那智」「羽黒」は敵艦ヒューストンに攻撃を集中し、大ダメージをあたえた。

敵艦隊も「那智」に攻撃を集中。那智は被害を受けた。

ここまでゲームシステム(あるいはプログラムのしくみ)として、「同時攻撃ではないので、先に攻撃できる日本軍が有利」、「コンピュータはひとつの艦に攻撃を集中してくる」、「コンピュータの艦隊は敵から離れようとする」ということが分かっている。

第3ターン、2月27日昼、日本側の主力である第5戦隊がABDA連合艦隊に接触(距離20000m)。砲撃戦となる。日本軍は連合軍に有効なダメージをあたえることができない。いっぽう連合軍は重巡洋艦「那智」に砲撃・雷撃を集中した。

第4ターン、2月27日夜、さらに第5戦隊のみが連合軍と砲撃戦を展開。旗艦「那智」撃沈。

第5ターン、第6ターン、夜間は2ヘクス(約40000m)移動できるらしい。ここでなんとABDA艦隊は日本軍の包囲をすりぬけて逃走。

結果、日本軍0ポイント、連合軍6ポイントで連合軍の勝利。史実とまったくちがう結果となってしまった。