金地院(こんちいん)は臨済宗大本山南禅寺の塔頭の1つである。室町の4代将軍足利義持が鷹ケ峯に創建したものを徳川家康の信任が篤かった以心崇伝(金地院崇伝)によって現在地に移転された。 江戸にも金地院がある。崇伝の江戸での政治活動の拠点となったが活動の主体はやはりこの京都である。

※本堂(大方丈)→内部は狩野探幽・狩野尚信の襖絵で飾られている。

※鶴亀の庭→方丈前の枯山水式庭園に左右に一対の石組みと松を配した遠州作と伝えられる桃山時代の様式。

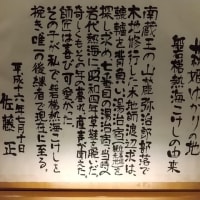

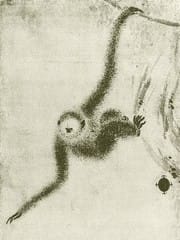

※襖絵→長谷川等伯の「猿猴捉月図(部分)」と他に狩野派の…

※八窓席→金地院崇伝の依頼により小堀遠州が好んだ三畳台目の茶室。遠州好みの茶室の典型的な作である。創建時は名称通り8つの窓があったと言われ、大徳寺孤篷庵、曼殊院の茶室と共に京都三名席の1つに数えられる。

※東照宮→崇伝が徳川家康の遺言により、家康の遺髪と念持仏とを祀って寛永5年造営。 現存するのは拝殿・石の間・本殿で京都隋一の権現造り。拝殿は漆黒、石の間は唐三色、本殿は白の配色は一体なんの謂れやら。

↓東照宮の正面漆黒と側面の唐三色と白壁の本殿。

※東照公遺訓→有名な「人の一生は重荷を負って云々」

【閑話休題】

世に言う「明智光秀は天海僧正だった」の説を思い出させるのがこの金地院である。 家康二人の「黒衣の宰相」とは、京は金地院崇伝、江戸は南光坊天海と言われる。 なぜか明治には「明智門」がここ金地院に移設された。

金地院崇伝の父は足利将軍家家臣の一色秀勝。

明智光秀は土岐氏の一族であり、後に室町幕府の第15代将軍足利義昭に仕えた。

足利幕府の四職は、赤松、一色、京極、山名の4家を指すが、土岐氏加え実際には「五職」と呼ばれた。 この二人の祖先は同じ足利幕府の重役であった訳だ。

ただ、天海僧正は芦名氏の一族の出といわれる。まあ、謎にしておいた方がロマンがあろう。

(参)金地院

(参)東照宮

※本堂(大方丈)→内部は狩野探幽・狩野尚信の襖絵で飾られている。

※鶴亀の庭→方丈前の枯山水式庭園に左右に一対の石組みと松を配した遠州作と伝えられる桃山時代の様式。

※襖絵→長谷川等伯の「猿猴捉月図(部分)」と他に狩野派の…

※八窓席→金地院崇伝の依頼により小堀遠州が好んだ三畳台目の茶室。遠州好みの茶室の典型的な作である。創建時は名称通り8つの窓があったと言われ、大徳寺孤篷庵、曼殊院の茶室と共に京都三名席の1つに数えられる。

※東照宮→崇伝が徳川家康の遺言により、家康の遺髪と念持仏とを祀って寛永5年造営。 現存するのは拝殿・石の間・本殿で京都隋一の権現造り。拝殿は漆黒、石の間は唐三色、本殿は白の配色は一体なんの謂れやら。

↓東照宮の正面漆黒と側面の唐三色と白壁の本殿。

※東照公遺訓→有名な「人の一生は重荷を負って云々」

【閑話休題】

世に言う「明智光秀は天海僧正だった」の説を思い出させるのがこの金地院である。 家康二人の「黒衣の宰相」とは、京は金地院崇伝、江戸は南光坊天海と言われる。 なぜか明治には「明智門」がここ金地院に移設された。

金地院崇伝の父は足利将軍家家臣の一色秀勝。

明智光秀は土岐氏の一族であり、後に室町幕府の第15代将軍足利義昭に仕えた。

足利幕府の四職は、赤松、一色、京極、山名の4家を指すが、土岐氏加え実際には「五職」と呼ばれた。 この二人の祖先は同じ足利幕府の重役であった訳だ。

ただ、天海僧正は芦名氏の一族の出といわれる。まあ、謎にしておいた方がロマンがあろう。

(参)金地院

(参)東照宮