竹人形職人工房「篝(かがり)」の入口付近には、

色んな種類の竹が展示されています。

右側の説明は「雷竹(かみなりたけ)」

落雷を受けた時の模様が竹の表面に出ており、避雷針の役割を果たし、近くの民家を守ったとのこと。

中央の説明は「亀甲竹(きっこうちく)」

孟宗竹の突然変異の種類で、節が亀の甲羅のように交差して生えてきますがやがて通常に戻るとのこと。

左側の説明は「煤竹(すすたけ)」

古民家の屋根裏で長きにわたり囲炉裏の煙にいぶされ重厚な色合いに染まった竹。

右側の説明は「煤竹(すすたけ)」の左側が「孟宗竹(もうそうちく)」

寒中に母親のために筍を掘って食べさせたという三国時代の呉の人物、孟宗の名前にちなんでいるそうです。

中央の説明は「胡麻竹(ごまちく)」

竹林の中でごま班が出たものと穂先を切り人工的に作るものがある。

左側の説明は「図面角竹(ずめんかくちく)・図面平竹(ずめんひらちく)」

孟宗竹を筍の時期に型枠にはめて、人工的に平ら・角型に成長させた竹。

表面の模様は粘土に硫酸等を混ぜたものを付着させつけるそうです。

一番右側は「図面竹(ずめんちく)」でその左側の説明は「雲紋竹(うんもんちく)」

表面に菌が繁殖して雲のような模様の付いた竹。

その左側の説明は「虎竹(とらちく)」

高知県特産の竹で、虎の皮の模様に似た表皮が特徴です。

その左側の説明は「黒竹(くろちく)」

伸びはじめには緑色をしていますが秋には黒班が出て紫黒色となります。

その左側の説明は「真竹(まだけ)」

竹人形には主にこの竹が使われています。弾力性に富み、比較的加工しやすいのが特徴です。

その左側の説明は「大名竹(だいみょうたけ)」

国内でも南方に育生する竹で節間が非常に長いのが特徴。小さい葉っぱがたくさんつくと大名のまげに似ているそうです。

その左側の説明は「矢竹(やだけ)」

節間が長くまっすぐな特徴をいかして、矢につかわれたことから矢竹の名がつきました。

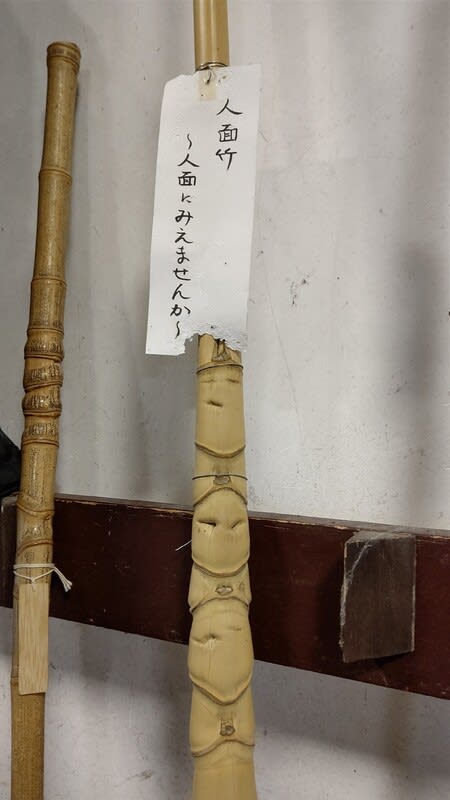

だれが名付けたのか「人面竹(じんめんたけ)」

確かにちょっと人面にみえるかも。

亀甲竹を杖として活用しています。

水戸黄門さんがいつも持っているような感じでしょうか。

越前竹人形の里では竹の特性を生かした作品が作られているようですね。

越前竹人形の里の竹人形職人工房「篝」を見学① - 坂井市 前田よしひこ