テレビで放送していた喜歌劇「こうもり」を鑑賞した。収録は2023年12月28・31日、バイエルン国立歌劇場での公演だ。昨年ミュンヘン旅行に行ったとき、この歌劇場を訪問し見学ツアーにも参加し、バレエ公演も観た。今回のテレビはそのバイエルン国立歌劇場での大好きな「こうもり」の公演とあっては観ないわけにはいかない。15日に放送したばかりだが早速観た。

今年の正月にウィーン国立歌劇場のストリーミングサービスで昨年末の公演「こうもり」を観たが(その時のブログはこちら)、ミュンヘンでも年末は「こうもり」で行く年を笑って忘れようということでしょう。

ヨハン・シュトラウス 作曲

演出:バリー・コスキー(1957,豪)

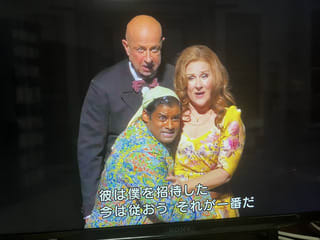

出演

アイゼンシュタイン:ゲオルク・ニグル

ロザリンデ:ディアナ・ダムラウ

フランク:マルティン・ヴィンクラー

オルロフスキー公:アンドリュー・ワッツ

アルフレート:ショーン・パニカー

ファルケ:マルクス・ブリュック

ブリント:ケヴィン・コナーズ

アデーレ:カタリナ・コンラディ

合唱:バイエルン国立歌劇場合唱団

管弦楽:バイエルン国立歌劇場管弦楽団

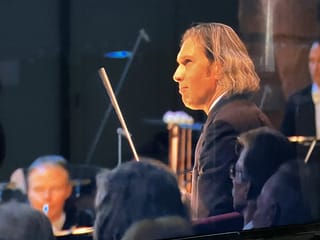

指揮:ウラディーミル・ユロフスキ

開演前の歌劇場の外の様子やホワイエの様子などをカメラで写していたが、昨年訪問したことを思い出してうれしくなった。

演出のバリー・コスキーはウィキペディアによれば、作品の大胆な再解釈を行いながら多彩な色、動き、手法を用いた鮮やかで審美的な舞台の人気は高く、ヨーロッパを中心に活動する現在世界で最も多忙な演出家の一人である、また、自身を「ゲイでユダヤのカンガルー」と形容してるそうだ。

今回の演出はウィキにあるとおり、カラフルで、いろんな創意工夫がなされており、ワクワクするような演出で、観ていて楽しかった。これだけの演出を思いつくというのはやはりたぐいまれな才能だろう、人気があるのもわかる。ただ、第3幕の刑務所の場面で刑務所長フランク(マルティン・ヴィンクラー)がパンツ1枚の姿で出てきてしばらく演技する場面は如何なものかと思った、LGBTのコスキーらしさか、また、コスキーの演出はこの演目だからこそその能力が活かされる面があると思う、少し前、彼の演出した「金鶏」というオペラをテレビで観たときはそんなに感動もしなかった。「魔笛」とか「セビリアの理髪師」とかをやらせたら素晴らしい舞台を作ってくれるような気がする。

あと、第2幕のオルロフスキー公邸宅での仮装パーティーの時に大騒ぎするポルカ「雷鳴と電光」だが、多分男性陣だと思うがラインダンスをして盛り上げるが、私はイマイチ盛り上がらなかった、なぜなら一番はしゃぐはずのアイゼンシュタインが先頭にたってダンスをしたり、跳んだりはねたりするのが少ないからだ、最大の盛り上げ場面でのフラストレーションでありこの場面は1986年のオットー・シェンクに軍配をあげたい思った。

出演者については、どの演目でもそうだが、役者を選ぶオペラであると思う、それぞれの役の役柄にピッタリ合う歌手を選ばないとこの演目は台無しになる。その中でももっとも重要な役がロザリンデである。そのロザリンデを演じたのがソプラノの第一人者、ディアナ・ダムラウ(1971、独)であり、これは完璧に役柄にはまっていた配役であった。彼女はフランスのバス・バリトン、ニコラ・テステと結婚、2010年と2012年生まれの2人の息子がいる。ロザリンデは中年で亭主を愛するが若いテノール歌手とのアバンチュールも楽しむ美人でセクシーなマダム、ダムラウはロザリンデにぴったりのイメージだ。その期待に応えて実に味のある演技を見せてくれた。私が好きな1986年の同じ劇場での「こうもり」でロザリンデを演じたパメラ・コパーンと同じイメージで感動した。

特にロザリンデがいいのは第1幕だ、第2幕ではハンガリー婦人に仮装するためマスクをつけているので、この時のロザリンデのイメージはあまり好きになれない、また、第2幕でチャルダッシュを歌うその最後の声を張り上げる場面は声が出ていなかったように思えた、難しい曲なので無理もない。油の乗りきった今の彼女は、ばらの騎士の元帥夫人やフィガロの結婚の伯爵夫人なども最も適役だと思うので是非観てみたいものだ。昨年、テレビのクラシック倶楽部でダムラウとカウフマンのデュオコンサートを放送した時も彼女の歌を聴いたが素晴らしかった(その時のブログはこちら)

他の歌手もみんな頑張って歌って、精一杯演技していたと思うが、もう少しあげるとすれば、ファルケ博士役のマルクス・ブリュックだろう、1986年のファルケ役のヴォルフガング・ブレンデルとはイメージが違うが、ブリュックはこれで結構役柄に合っており、かつ、声量も豊かで素晴らしいと思った。

あと一人あげるとすれば、フロシュ(刑務所職員)だ、通常の語りの他にタップダンス&ボディパーカッションをしていたのが印象に残る、これはコスキーのアイディアであろう、こんな第3幕は初めてだ。

さて、最後に指揮者のウラディーミル・ユロフスキ(1972、露)である、この歌劇場の音楽総監督であり、2021年からバイエルン州立管弦楽団の指揮も担当している、彼の指揮による演奏は1986年カルロス・クライバーの演奏に勝るとも劣らない素晴らしいものだった、そしてカーテンコール時に舞台上の歌手たちがオーケストラに向って「さあどうぞ」とばかりに手を差し伸べる仕草をすると、ユロフスキとオーケストラは待ってましたとばかりにこれに応えてチャルダッシュの演奏し、観客席も手拍子をしてカーテンコールを大いに盛り上げた、こんな粋な計らいも初めてだ、彼のアイディアかどうかわからないが、いい指揮者だと思った。

いずれにしても素晴らしいオペレッタでした、満足しました