織田上総介と上総介広常と武衛

◆質問者

鎌倉殿の13人を見てまして、頼朝の事

を突然、武衛「ぶえい」と呼ぶ場面が

登場し聞きなれない鎌倉期の言葉かと

強く感じました。上総介上総介広常が

頼朝が武衛「ぶえい」ならワシも武衛

じや、頼朝軍に参加した皆も武衛だと

言い廻す場面が異様に感じましたが?

◆長谷川

お手数ですが本投稿を最初から最後ま

で是非とも読んで考えて下さいませ!

◆対談者

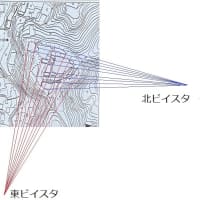

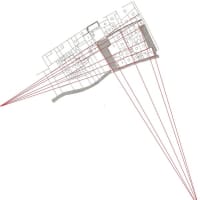

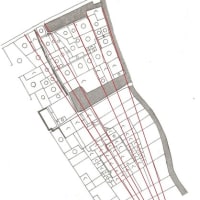

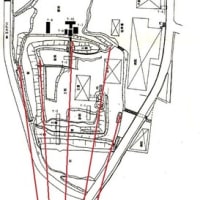

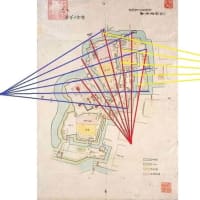

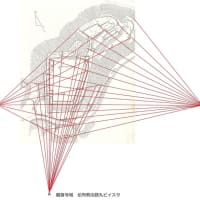

城郭ビイスタ論動画地道に1800名様も

御覧になっています。大変驚くべき事

◆論評家

戦前戦後の城郭研究史をも通し平成と

令和をも通しても日本城郭研究史に於

き地道かつ画期的な城郭論は稀有です。

当動画を見てない人は城郭根本無理解

者だと私は思います。すごい研究論だ!

◆質問者

今回の投稿のキモ要点とは何ですか?

◆長谷川

鎌倉幕府の頼朝が父と呼んだ人はだれか?

室町幕府の義昭が父と呼んだ人はだれか?

鎌倉幕府で頼朝を最大兵力で支えた

上総介とは一体だれか?

室町幕府で義昭を最大兵力で支えた

元上総介とは一体だれか?

鎌倉幕府における上総介は殺害されたか?

室町幕府支た元上総介は殺害されたのか?

鎌倉幕府の文武両道の梶原景時は失脚した?

◆回答

梶原景時の変(かじわらかげときのへん)は

、鎌倉時代初期の正治元年10月25日から翌

正治2年1月20日(1199年11月15日 - 1200年

2月6日)にかけて鎌倉幕府内部で起こった

政争。初代将軍源頼朝の死後に腹心であった

梶原景時が御家人66名による連判状によって

幕府から追放され、一族が滅ぼされた事件で

ある。頼朝死後に続く幕府内部における権力

闘争の最初の事件であった。

室町幕府文武両道の明智光秀は誰を殺した?

鎌倉と室町の政争を比較する内容の投稿です。

◆鎌倉 上総介広常

◆室町 織田上総介 信長

◆長谷川

上総国「かずさのくに」は 親王任国 であるため、

上総介「かずさのすけ」が実質的な国府の長です

従い丹波守の守護職の官途名、役職名「上総守」

は存在しません。

上総国(かかづさのくに)は、かつて日本の地方

行政区分だった令制国の一つ。東海道に属する。

常陸国・上野国とともに親王が国司を務める親王

任国であり、国府の実質的長官は上総介であった。

◆対談者

大河ドラマ鎌倉殿の13人をテレビ

で見て2万人もの大軍を擁する坂東

武者たる隠然たる実力者上総介広常

(かずさのすけひろつね)

の、すごみ、迫力、実力、胆力、

見据え、見切り、切替、変節に

大変に驚きました。役者の演技も重厚!

◆長谷川

『信長公記』を皆様と学んだ時に

「平朝臣織田上総介三郎信長」、

(たいらのあそんおだかずさのすけ

さぶろうのぶなが)

織田信長も「上総介」名乗った事を

お話しましたね。14歳の織田信長初陣

は三河の吉良大浜方面に初陣してます。

太田牛一著『信長公記・天理本』首巻

部分には「天文十六年丁未 翌年織田

三郎信長御武者始、平手中務丞其時之

出立、紅筋のすきん・はをり・馬鎧に

て駿河より人数入置候三州之内吉良・

大浜へ御手遣、所々放火候而其日

ハ野陣を懸させられ、次日那古野に

至而御帰陣也、」

とあります。上総介信長の初陣を記録

したもので父信秀も存命であり信長の

初陣の監督プロデユースは平手中務丞

つまり平手政秀「中務の丞」の解説

なかつかさの 丞(じょう)と読みます。

また

室町時代「上総介」称号は吉良氏の先祖

が何人か就任しており。当時の吉良氏は

三河国守護だが戦国時代には勢力が衰え、

吉良氏分家今川氏が本家を三河国を支配

織田信秀氏と今川氏は三河小豆坂などで

交戦、信長初陣も三河に侵攻した今川氏

を意識した「上総介」称号と思われます。

当時の織田信秀は三河に東進する戦略を

採っていました。永禄3年信長に今川

義元が打ち取られると桶狭間から急激に

三河国へ家臣団ともに帰国した松平信康

これ徳川家康は織田信長と提携して信長

は西遷する家康は三河を経営すると言う

役割分担し信秀の代とは戦略変更を信長

代は明らかに実施します。家康は今川方

から嫁した妻の築山殿をも殺害致します。

◆長谷川

●父 表現の故実「歴史的前例」紹介

父とは養育者、庇護者、保護者の事

源頼朝と千葉常胤の対面(1180年9月17日)

対面の際、千葉常胤が、庇護した源頼隆を

伴い源頼朝の前に伺候して源頼朝に源頼隆

を用いるよう申し入れたところ、源頼朝が、

源氏の孤児を育ててきたことを深く謝し、

「司馬(千葉常胤)を以て父となす」と述べ

たといわれています。鎌倉幕府を開府して

征夷大将軍に任官した源頼朝の故事です。

●御父表現

源頼朝の故事を引用した足利幕府15代将軍

足利義昭の「御父表現」

1568年9月、織田信長と浅井長政の軍勢に

護衛され、義昭は上洛を開始10月18日に、

義昭は第15代将軍に正式に就任。義昭は

信長を「室町殿御父(むろまちどのおんちち)

」と称し信長宛の感状に「御父織田弾正忠殿」

との宛名を記してます。ちなみに信長の官途

名乗りは時代により目まぐるしく変遷します。

一次信長の実弟「信勝」が弾正忠を名乗る事

が文献で確認されます。信勝の有力 家老格

だったのが柴田権六朗勝修理亮勝家=柴田勝家

●室町幕府将軍足利義昭は鎌倉幕府将軍となる

源頼朝の故事前例「父」表現を引用している。

●かつぐ=担ぐ=担がれた人=擁立された人

例=神輿「みこし」をかつぐ

◆対談者

政治体制の象徴として「担がれた人」とは?

◆長谷川

遠く古代には『魏志倭人伝』に卑弥呼が祭礼

つまり「祭りごと」の斎主として邪馬台国の

象徴として「担がれた人」擁立された人です。

実際の卑弥呼の兄弟の男王が「まつり」政の

つまり「政治/まつり」の実権を握っていたと

言えます。邪馬台国は卑弥呼なき後も紛争が

続き宗女たる台与を「まつりあげて」象徴と

して擁立した事が記録されてる。鎌倉幕府の

場合考え方によって源頼朝とは東国坂東武者

の棟梁として「担がれた」擁立された象徴と

もシンボルとも言えます。『吾妻鏡』なども

東国武士達は真実源頼朝の血統を崇拝しては

おらず都から皇族の血統を将軍職に迎える等

将軍を自分達坂東武士の象徴や名分と利用し

ています。大河ドラマの北条義時は鎌倉幕府

第2代執権(在職1205~1224) 父時政の失脚

後、執権に、 姉で頼朝の妻の北条政子を軍政

面で補佐し承久の乱を鎮圧、執権の立場とし

て鎌倉幕府の覇権を全国的した人物。 2022年

NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では、主役

(小栗 旬)さんとして描かれます。この形式

は邪馬台国の女王卑弥呼を補佐して政治実権

を実際にし掌握していた卑弥呼の男弟の王と

全く同じ立ち位置にいます。北条政子が御台

所様であり象徴シンボルであり北条義時こそ

現実の政治の実務をになったと言えましよう。

聖徳太子と推古天皇は甥と叔母の関係になり

女帝推古を補佐していた王族が摂政の宮たる

男王の聖徳太子とも言えます。彼は厩戸皇子

(うまやどのみこ、うまやどのおうじ 、厩戸

王(うまやとおう )などで本名は厩戸 です。

◆質問者

今回の鎌倉殿の大河ドラマの上総介広常

(かずさのすけひろつね)の最期は如何に?

◆長谷川

1183年(寿永2年)12月22日、源頼朝は

上総広常が馬上から頼朝に挨拶して主君に対して

下馬の礼節を取らなかった 上総介 広常に謀反

の疑いがあるとして、梶原景時に暗殺を命じます。

『愚管抄』には双六の最中に上総介を暗殺と記録

『愚管抄』には双六の最中に上総介を暗殺と記録

でも梶原景時は文武両道に優れた鎌倉幕府の重鎮。

◆質問者

室町幕府足利義昭の臣から織田信長の家臣となっ

た武将が突然もと上総介だった信長を暗殺する事

件を何と言いますか?〇〇の変とか言う事変の事?

◆長谷川

天正10年6月2日室町幕府の家臣だった明智十兵衛

光秀がもと上野介だった織田信長を本能寺に殺害

致します。息子織田信忠も当時の二条城で自害し

ます。ちなみに上総広常の嫡男であった上総能常

も自害させられると言う同じような運命があります。

今回は鎌倉の上総介「広常」と戦国の上総介「信長」

の最期を御話致しました。歴史は繰り返す因果応報。

◆長谷川

武衛について辞書から抜粋要約すると

[1] 〘名〙

① 天子の側近くいて守護する武官。

また、将軍。

〔布令必用新撰字引(1869)〕 〔旧唐書‐百官志〕

② 兵衛府(ひょうえふ)の唐名。

※古事談(1212‐15頃)一「武衛酒宴之間也」

[2] (斯波宗家が管領家で、当主は多く左兵衛督に

なったところから) 斯波氏の通称。

とあります。から武衛の言葉の語源はやはり

中国の唐の国 〔旧唐書‐百官志〕が起源です。

※信長記

第27話「武衛様と吉良殿と御参会の事」

一、清洲の並び三十町隔て、おり津の郷に、

正眼寺とて、会下寺あり。然るべき構への

地なり。上郡岩倉より「取出に仕るべき」

の由、風説これあり。これに依り、清洲の

町人どもかり出し、正眼寺の藪を切り払ひ

候はんの由にて、御人数出だされ候へば、

町人どかずへ見申し候へば、馬上八十三騎

ならでは御座なく候と申し候。御敵方より

人数を出だし、たん原野に三千計備へ候。

其の時、信長かけまはし、町人どもに竹やり

をもたせ、御後をくろめさせられ候て、足軽

を出だし、あひしらひ給ふ。さて、互に

御人数打ち納められ、ケ様に取合ひ半ばの内、

一、四月上句、三川国吉良殿と武衛様、御無事

一、四月上句、三川国吉良殿と武衛様、御無事

御参会の扱ひ、駿河より吉良殿を取り持ち、

相調へ候て、武衛様御伴に、上総介殿御出陣。

三州の内、上野原に於いて、互に人数立て備へ、

其の間、一町五段には過ぐべからず。申すに及

ぱず、一方には武衛様、一方には吉良殿、床木

に腰をかけ、御位のあらそひと相聞こえ、十足

計り宛双方より真中へ運び出だされ、別の御品

も御座なく、又、御本座に御直り候なり。さて、

それより御人数御引取り候なり。

一、武衛様国主と崇め申され、清洲の城渡し進

一、武衛様国主と崇め申され、清洲の城渡し進

ぜられ、信長は北矢蔵へ御隠居候ひしなり。

【現代語訳】

一、清洲の隣、30町(3.3km)隔てた「下津(

おりつ)郷」(通説では愛知県稲沢市下津(おりづ)

町であるが、中島郡下津村、現在の愛知県一宮市

丹陽町であろう)に、正眼寺(度重なる五条川の

氾濫により、元禄2年(1689年)、現在地(愛知

県小牧市三ッ渕)に移転)という「会下(えげ)

寺」(修行僧が集まる寺)ある。それなりの天然

の要害の地である。「正眼寺を尾張国上4郡の

守護代である岩倉城主・織田信安が占領して砦にする」

という噂が流れた。この噂を聞いた織田信長は、

「清洲の町人たちを招集して、(敵が隠れられない

ように)正眼寺の藪を切り払ってしまおう」と言い、

町人たちを守る軍隊を用意したのであるが(

兵が集まらず)町人たちが数えたところによると、

たった83騎であった。敵は、「たん原野」に

約3000人を配備した。その時、織田信長は、

あちこち駆け回って町人たちを集め、竹槍を持たせ、

背後を「黒め」(「黒める」は、「上手く騙す、誤魔化す」。

ここでは、「多くの兵がいるように見せかけて」)、

足軽に攻めさせて、敵をあしらった。そして、

互に軍隊を引いた。

この様に戦っていた時、

一、弘治2年(1556年)4月上句、三河国守護・吉良義昭

と尾張国守護・斯波義銀が無事に(友好的に)参会(会見

)することが、駿河国の今川義元の斡旋で決まった。今川

義元は吉良義昭を補佐し、斯波義銀には織田信長が同伴す

ることになった。三河国内の上野原(愛知県豊田市上野町)

に、双方が陣を敷いた。双方の間隔は、1町5段(約160m)

もなかった。言うまでもなく、一方には斯波義銀、もう一方

には吉良義昭が床几に腰かけた。

会見の目的は、「御位の争い」(両守護の序列関係)

会見の目的は、「御位の争い」(両守護の序列関係)

とされ、双方から約10歩、中央に進み、別に何事も無く、

また、元の場所へ戻り、双方とも陣を解いて引きあげた。

一、織田信長は、斯波義銀を尾張国の国主と崇め、清洲城

一、織田信長は、斯波義銀を尾張国の国主と崇め、清洲城

(の守護宅)を渡し、自分は清州城の北櫓へ入って隠居した。