東京春音楽祭の季節がやってきた、今年もいくつかの公演に行くつもりでチケットを購入済みであるが、この日のプッチーニ「蝶々夫人」(演奏会形式、全3幕、1904年初演)が最初だ、場所は東京文化会館大ホール、4階のD席、9,500円、15時開演、時終演17時45分

この日の大ホールの座席は半分くらいしか埋まっていなかった、なんでこんなに不人気なのだろうか、インフレによる支出削減、指揮者・演目・演奏会形式・歌手のいずれかあるいはその複数の要因が重なったものか

この演目を観るのは初めてだがCDは宇野功芳先生推薦のカラヤン指揮、ウィーンフィル1974年版を買って時々聴いている、そんなに好きなオペラでもないので音楽を隅から隅まで知っているわけではない

出演

蝶々夫人(ソプラノ):ラナ・コス(Lana Kos、1984、クロアチア)

ピンカートン(テノール):ピエロ・プレッティ(ジョシュア・ゲレーロの代役)

シャープレス(バリトン、領事):甲斐栄次郎

スズキ(メゾ・ソプラノ、小間使い):清水華澄

ゴロー(テノール、結婚仲介人):糸賀修平

ボンゾ(バス・バリトン、伯父・僧侶):三戸大久

ヤマドリ(バス・バリトン、金持ち):畠山 茂

ケート(ソプラノ):田崎美香

指揮:オクサーナ・リーニフ

管弦楽:読売日本交響楽団

合唱:東京オペラシンガーズ

合唱指揮:仲田淳也

指揮者のオクサーナ・リーニフについて

ウクライナ出身、グスタフ・マーラー国際指揮者コンクール3位入賞、その時に優勝したのがデュダメル、2022年よりボローニャ市立劇場初の女性音楽監督を務める、バイロイト音楽祭においても史上初の女性指揮者として2021年から2024年まで連続して出演、その他世界の冠たる劇場で活躍している、NHKのクラシック音楽番組に出ていたのを観たことがある

昨日の新聞では彼女を取り上げていたものも見られた(こちら、冒頭のみ)

観劇した感想などを書いてみたい

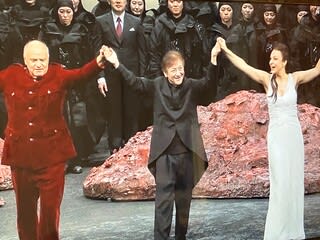

演奏であるが、この演目を細かいところまで十分に理解して聴きこんでいるわけではないので、その適否を言う能力は無いが、指揮者、読響の演奏、蝶々夫人のラナ・コス、ピンカートンのピエロ・プレッティ、シャープレスの甲斐栄次郎、スズキの清水華澄などみんなよかったと思った、4階の左手でかなり舞台に近い位置でしっかり観たが、チケットの売れ行きにめげることなく、むしろ来なかった人を後悔させてやるくらいの意気込みで演じていたように感じた、それぞれの人が手抜きをすることなく、精一杯指揮して演奏して、歌っていたように見えた、カーテンコール時の拍手が盛大であることもそれを物語っていると思った

ただ、字幕の翻訳に一か所だけ、蝶々夫人とピンカートンが婚礼の後、寝床に入る前の会話に露骨な表現があり、如何なものかと感じたところがあった

演奏会形式についてだが、私が最近よく読む辛口ブロガーC氏の見解によれば、肯定派の根拠は「演出を気にせず、音楽に没頭できる」と言うものだが、それは本音ではないという、そもそもオペラを演奏だけ聴いてもよく分からないことが多く、感動度合いは低い、総合芸術であるオペラは演出付きが原則である、ヨーロッパでもごく一部に演奏会形式はあるが、これはアーティストの時間や予算の制限がある場合のみである、としているのは興味深い

私は必ずしもC氏の考えに全面的に賛成ではない、それは自宅でオペラを聴くときはテレビ番組を録画して観るよりも、CDをBGMで一日中流しっぱなしにして聴いていることが多いが、「魔笛」や「フィガロ」、「セビリアの理髪師」など好きなオペラは何度で聴いても感動するものだ、また、一人で車を運転するときにこれらのお気に入りのオペラを聴きながら運転していると「やっぱりこのオペラはいいなー」と思う、演奏会形式はその延長線であり、良いものは良いと感じられる

演奏会形式は通常のオペラに比べて難しいところも少なくないことを以前のブログで紹介した(こちら)、歌手と指揮者の立ち位置も通常とは逆になるので両者の連携も工夫を強いられるむずかしさもあるでしょう

原作であるがジョン・ルーサー・ロング(1861-1927)による同名の小説である、彼は大の日本びいきで、来日したことはないが、姉が日本で生活した経験があった、そして「蝶々夫人」は姉が出入りの商人から聞いた実話に基づいて書かれたそうだ

話の内容が日本女性が犠牲になるものなので好きになれず今まであまり見る気にならなかったが、実は日本人男性が海外でピンカートンと同じようなことをやって現地の女性を泣かせたのが森鴎外の「舞姫」だ、「舞姫」の主人公太田豊太郎は鴎外自身の分身であり、フィクションもあるが現地でできた恋人を自分の出世のために捨てたところに共通点があるのでピンカートンばかり責められない

東京春音楽祭のwebページで出演者のプロフィールをかなり詳細に紹介しているのは評価できるが、文章が全然なっていないと感じる、だらだらと時系列で出演した劇場や演目を延々と書いているだけで要領が悪く読む気になれない、もっとまともな文書が書ける人が分かりやすく書くべきでしょう

楽しめました

プロローグ

プロローグ