解説-12.「紫式部日記」紫式部について

山本淳子氏著作「紫式部日記」から抜粋再編集

**********

紫式部について

紫式部自身についての情報も、「紫式部日記」を読むためには欠かせない。自家の歴史やその時その時の暮らし向きなどは、彼女の性格や物の見方に大きく関わっていると考えられるからである。

また、「紫式部日記」には作者が我が人生の苦しさに思いを致す場面があるが、その苦が何に由来するのかは、日記自体の文面には明記されない。彼女の人生遍歴を知ることは、そうした箇所を理解するための直接の材料にもなり得るのである。

家系

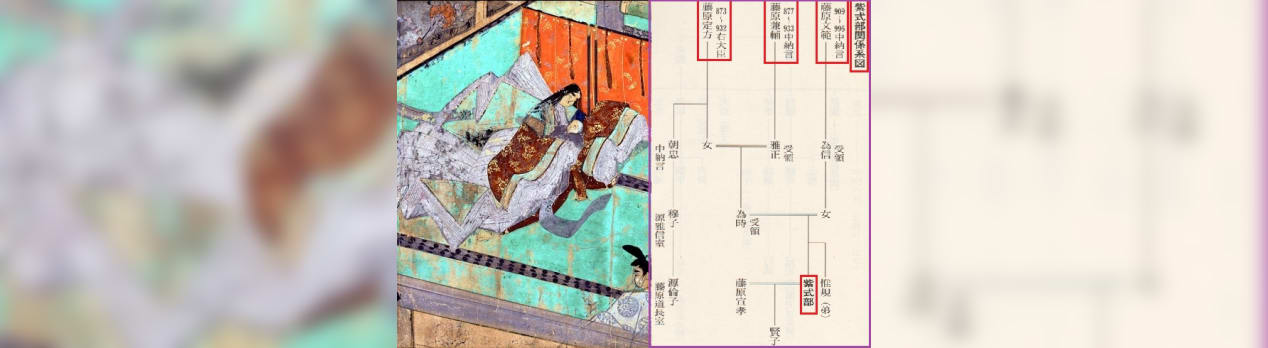

紫式部は藤原為時の娘で、母は藤原為信の女(むすめ)である。(図の系図参照)。為時は藤原冬嗣の子の良門(よしかど)流、母は同じく冬嗣の子の長良流で、藤原北家の一角をなす。

しかし藤原氏の主流は、良門・長良の兄弟である良房に継がれた。「紫式部日記」に登場する藤原氏の公卿たちは、藤原有国以外は全員がこの良房流である。とはいえ紫式部の家も、曾祖父の代までは公卿として繁栄した。

父方から見てゆこう。曾祖父藤原藤原兼輔は醍醐天皇の時代に公卿となり、天皇に娘の桑子を入内させた。彼の和歌「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな(「後撰集」雑一・1102)」は、「大和物語」では、彼が桑子を心配して帝に奉った歌とされている。彼は承平三(933)年まで生き、極官(ごっかん:出世できた最高の官位)は中納言右衛門督(うえもんのかみ)であった。

また、父為時の母方の祖父で、紫式部にとって曾祖父に当たる人に、藤原定方がいる。彼は姉の胤子(いんし)が宇多天皇女御で、醍醐天皇の母だった。定方は甥である醍醐天皇の時代に栄え、延長二(924)年には右大臣に至った。なおその時左大臣だったのは、藤原道長の曾祖父忠平である。

兼輔と定方はきわめて仲が良く、紀貫之や凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、清少納言の曾祖父(一説に祖父)である清原深養父らをかわるがわる自邸に招き、和歌や管弦を楽しむなど、当時の文化の世界のパトロン的存在だった。そうした折りの和歌は「後撰集」にも収められている。

勅撰集に曾祖父らの晴れがましい様子を確認することができるのは、紫式部にとって誇りであったろう。「紫式部日記」消息体であれだけ清少納言を貶められるのは、こうした父祖同士の関係も関わっているに違いない。同じ「後撰集」には、兼輔の子で紫式部の祖父である雅正(まさただ)の和歌も収められている。だが雅正は生涯受領にとどまり、従五位下に終わった。

為時は、「尊卑分脈」によれば雅正と定方女の間に生まれた三男である。長兄は為頼、次兄は為長で、三人とも受領階級に属した。しかし三人ともに「拾遺集」や「後拾遺集」に歌の採られる歌人であった。特に為頼には家集「為頼集」があり、その方面では円融天皇時代の関白頼忠とも近い関係であったことが窺われる。彼は長徳四(998)年に亡くなったが、紫式部にも影響を与えたと考えられる。

このように、紫式部の家は和歌の家ということができる。しかし為時は、文章道(もんじょうどう)を志し、文人となった。そこには妻の祖父、紫式部にとっては母方の曾祖父に当たる藤原文範の影響があったのではないか。

文範は文章道の出身で、小内記や蔵人式部の丞から身を立て、村上天皇の康保四(976)年に参議に至った。実直で有能な官吏で、一条天皇の永延二(988)年、従二位中納言を最後に第一線から引退したようだが、長徳二(996)年三月までは存命であった。この時紫式部は推定二十歳前後である。曾祖父たちの余光は高い自負を胸に抱かせ、いっぽうで祖父の代からの零落を痛感させただろう。

つづく