<トランプ大統領が決定したシリア駐留米軍の即時完全撤退。シリアでのこれまでの米国の政策を振り返りつつ、その決定の意味を考える>

米ホワイト・ハウスは12月19日、シリアに駐留米軍の即時完全撤退を決定し、一部の部隊の撤退を開始したと発表した。この決定は、政権内の不協和音やドナルド・トランプ大統領の独断と捉えられ、米国政治の文脈のなかで語られることが多い。だが、当のシリアにとって、それはどのような意味を持つのか?

米国の政策によって助長されてきたシリア内戦の複雑さ

有志連合を率いてイスラーム国に対する爆撃を行ってきた米国が、バラク・オバマ前政権時代からシリアに特殊部隊や国務省職員を駐留させてきたことは意外と知られていない。その第1の目的は、いわゆる「穏健な反体制派」の支援にあった。だが「独裁」打倒をめざしていたはずの武装集団が、シャームの民のヌスラ戦線(現シャーム解放機構)に代表されるアル=カーイダ系組織との共闘を躊躇しなかったため、それはテロ支援と同義だった。しかも、オバマ前政権は、シリア政府の存続が既定路線となるなか、同政府ではなく、イスラーム国と戦うことを反体制派に強いていった。

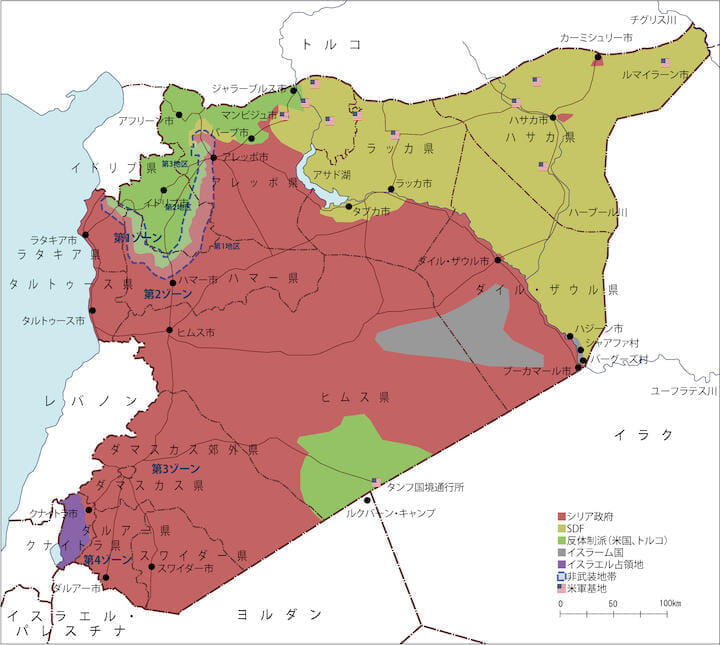

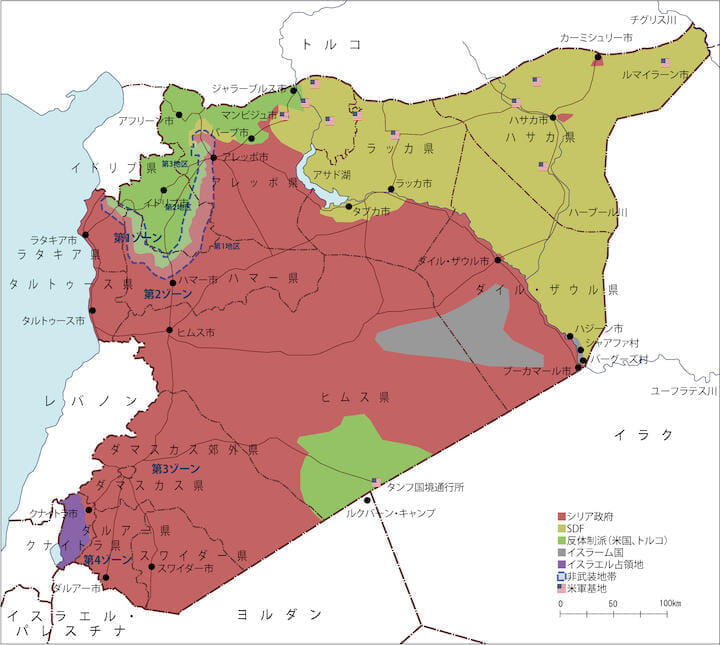

第2の目的は、イスラーム国と戦う「協力部隊」の支援で、その対象となったのがシリア民主軍(SDF)だった。SDFは、クルド民族主義組織の民主統一党(PYD)が結成した人民防衛隊(YPG)を主体とする武装組織だ。米国は、彼らに武器供与や技術支援を行うとともに、2,000人規模の部隊を常駐させ、各地に基地を建設していった。トルコ国営のアナトリア通信(2017年7月19日付)によると、SDFが制圧した北東部には、二つの航空基地を含む10の基地が設置された。

シリア国内の米軍基地(出所:アナトリア通信をもとに筆者作成)

米国は、特殊部隊や空挺部隊を派遣し、イスラーム国を直接排除することもあった。2016年3月には、イラクとの国境に面するヒムス県南東部のタンフ国境通行所からイスラーム国を駆逐し、有志連合の基地を設置、周辺地域(55キロ地帯)を実質占領した。シリア内戦は複雑だと言われることが多いが、その複雑さはこうした米国の政策によって助長されていった。

イスラーム国の撲滅に注力したトランプ大統領

トランプ大統領は、イスラーム国の撲滅に注力することで、矛盾に満ちた前政権の政策を「矯正」した。これにより、SDFと有志連合は、イスラーム国の首都と称されたラッカ市を含むユーフラテス川以東地域を手中に収めた。その一方で、西欧諸国、サウジアラビア、ヨルダンの諜報機関と共にCIAが設置した軍事作戦司令部(MOC)は廃止され、「穏健な反体制派」支援は、55キロ地帯で活動する一部の武装集団を除いて打ち切られた。

トランプ政権は2017年4月と今年4月に、シリア軍が化学兵器を使用したと断じ、2度にわたりミサイル攻撃を行った。だが、それがシリア国内の政治・軍事バランスに変化をもたらすことはなかった。オバマ前政権時代と同様、化学兵器が争点となることで、バッシャール・アサド大統領の進退は不問とされた。

イスラーム国が2017年末までに弱体化すると、トランプ大統領はシリアからの撤退を示唆するようになった。だが、イスラーム国に対する勝利宣言は見送られた。「テロとの戦い」が終われば、シリアでの米軍の活動を正当化する根拠は失われるためだ。

むろん、イスラーム国は根絶された訳ではなかった。彼らはダイル・ザウル県南東部(ハジーン市、シャアファ村、バーグーズ村など)で活動を続けていた。SDFが今年9月に「テロ駆逐の戦い」と銘打って掃討戦を開始すると、有志連合はこれを支援し、連日にわたって大規模な爆撃を行い、多くの民間人が巻き添えとなり死傷した。だが、イスラーム国の支配地域は消失しなかった。ロシアやシリア政府は、米国が55キロ地帯とSDF支配地域にイスラーム国を匿い、混乱を長引かせ、シリアに居座ろうとしていると疑った。

こうしたなか、トランプ政権内では、シリア駐留の新たな根拠を強調する声が高まっていった。国防総省や国務省の高官は、米軍撤退に踏み切ろうとするトランプ大統領を説得する一方で、イランの存在を強調し、その脅威を排除するまで、シリアに留まると主張するようになった。米軍は当面シリア駐留するというのが大方の見方だった。だが、トランプ大統領が政権内の意を酌むことはなかった。

トランプに「背中を刺された」クルドSDF

シリアからの米軍の撤退を示すような動きは今のところ確認されておらず、実際に撤退するかどうかも定かではない。米国は依然としてユーフラテス川以東地域と55キロ地帯の制空権を握っており、イスラーム国だけではなく、シリア軍や「イランの民兵」(イラン・イスラーム革命防衛隊や同組織の支援を受けるレバノンのヒズブッラー、イラクの人民動員隊など)に国際法上根拠のない爆撃を続けることで、影響力を行使するだろう。

<iframe id="UNPSM1P" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="500" height="0" data-responsive="0"></iframe>

とはいえ、米国の軍事プレゼンスの低下がシリア情勢にどのような変化をもたらすのか、あるいは米国の存在が現下のシリアにどのような問題を引き起こしているのかを確認することは無意味ではない。

SDF、そして米国と共にシリアに部隊を駐留させてきたフランスは、米軍が撤退すればイスラーム国が勢力を盛り返すと警鐘を鳴らす。また55キロ地帯で活動する反体制派やシャーム解放機構に近い活動家も、シリア政府とロシアの進攻に警戒感を強めている。だが、こうした懸念が現実のものとなり、「今世紀最悪の人道危機」が再来するとは考えられない。なぜなら、米軍の駐留には、何よりもまずSDFに対するトルコの攻勢を抑止する効果があったからだ。

トルコは、クルディスタン労働者党(PKK)の系譜を汲むPYDを「テロ組織」とみなし、これを排除するとして、3月までにアレッポ県マンビジュ市一帯を除くユーフラテス川以西の国境地帯を実質占領していった。また米国に対して、SDFへの支援を中止するよう求めてきた。

トルコを宥めるかのように、米国(CIA)は1月、PYDを「外国を拠点とするテロ組織」に指定、6月にはトルコ政府とマンビジュ市一帯地域の処遇にかかる行程表を策定し、同地で合同パトロールを開始した。だが、トルコはYPGを退去させるという誓約を米国が履行していないと主張した。レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は12月12日、ユーフラテス川以東の国境地帯に進攻するための作戦準備を完了したと発表、トルコが支援する反体制派と共に臨戦態勢に入った。

米軍は国境地帯に監視所を設置し、衝突回避を試みた。だが、トランプ大統領は14日、エルドアン大統領との電話会談でシリアからの撤退を決心した。

SDFは、国境地帯に飛行禁止空域を設定し、トルコの侵入を阻止するよう有志連合に呼びかけた。また、トルコに国境地帯を奪われれば、ダイル・ザウル県でのイスラーム国との戦いに支障が生じるだけでなく、収監中のイスラーム国のメンバーを拘束できなくなると「脅迫」した。だが、トランプ大統領がこうした訴えに耳を傾け、トルコ軍侵攻への青信号を撤回するようには思えない。SDF消息筋は19日、「背中を刺された」と述べ、不快感を露わにした。

シリア政府との連携強化を模索するSDF

米軍の駐留には、SDF支配地域と55キロ地帯に対するシリア政府の圧力を回避する効果もあった。それゆえ、米軍の撤退によって、両地の勢力図が書き換えられる可能性は高いが、SDF支配地域に限って言うと、大規模な武力衝突が起きることはないだろう。なぜなら、シリア政府とSDFは、アル=カーイダ系組織を含む反体制派やイスラーム国と対決するなかで、戦略的関係を深めてきたからだ。

両者は2018年7月に代表者会合を行い、SDF支配地域にあるルマイラーン油田(ハサカ県)やタブカ・ダム(ラッカ県)の共同管理、ハサカ県産原油のシリア政府支配地域での精製、ハサカ市とカーミシュリー市(ハサカ県)での合同検問所の設置など、経済、治安面で関係を強めるようになっている。協議は、自治や分権制をめぐる意見の対立を理由に中断してはいる。シリア政府が中央集権体制のもとでの地方自治拡大を主唱する一方で、SDFは連邦制(ないしは連合制)への体制転換を求め、ロジャヴァ(西クルディスタン移行期民政局)に代わる新たな暫定自治政体「北・東シリア自治局」を樹立することで対抗したからだ。

しかし、米国の後ろ盾がなければ、SDFがこれ以上強気に出ることはできない。SDF報道官が21日、「米国がいなくなればシリア国旗を掲げる」と述べたことからも明らかな通り、トルコの軍事的脅威が高まるなか、SDFは既得権益を維持するためにシリア政府との連携強化を模索するしかないからだ。しかも、シリア政府がトルコの侵攻を黙認することの見返りを得ようとしているため、この選択はSDFに少なからぬ代償を払わせることになるだろう。

その見返りとは、イドリブ県にある反体制派支配地域である。同地をめぐっては、ロシアのヴラジミール・プーチン大統領とエルドアン大統領が2018年9月に、反体制派支配地域との境界部分に非武装地帯を設置し、(反体制派の)重火器の撤去とシャーム解放機構などの「テロ組織」の排除を進めたうえで、アレッポ市とラタキア市、そしてハマー市を結ぶ高速道路を再開することに合意した(拙稿「シリア反体制派の最後の牙城への総攻撃はひとまず回避された:その複雑な事情とは」を参照)。

イドリブ県におけるシリア政府の支配回復が、この合意の中長期的な目標だが、その成否は、トルコが和解を拒否する反体制派を同地から退去させられるかどうかにかかっている。トルコが反体制派と共にユーフラテス川以東の国境地帯で軍事作戦を行おうとしているのは、実はイドリブ県に代わる「新天地」を反体制派に用意するためでもあり、ロシアもそのことに異論を唱えてはいない。

イスラエルとイランがシリアを主戦場として対立を深める....

一方、55キロ地帯に目を向けると、米軍の存在には、イランとレバノンのヒズブッラーの増長を抑えるという効果があった。タンフ国境通行所は、バグダードとダマスカスを結ぶ主要幹線道路上に位置しており、シリア政府が同地の反体制派を放逐すれば、テヘラン、バグダード、ダマスカス、ベイルートが陸路で結ばれ、「抵抗枢軸の大動脈」が出現することになる。

こうした状況に危機感を抱いてきたのがイスラエルだ。同国は「イランの民兵」を国境地帯から遠ざけることを強く主張し、2016年以降、シリア領内への越境爆撃やミサイル攻撃を繰り返してきた。イスラエルによる挑発は、2018年9月にロシアがシリア軍にS-300長距離地対空ミサイル・システムを供与したことで控えられている。だが、米大使館のエルサレムへの移転を断行するなど、親イスラエルで知られていたはずのトランプ大統領の独断により、イスラエルは安全保障上の脅威に晒されかねないのである。

イスラエルとイランがシリアを主戦場として対立を深めれば、中東情勢全体に暗雲が立ちこめるかことになる。だが、悪いことばかりではない。なぜなら、シリア政府が55キロ地帯を掌握すれば、ヨルダンにいるシリア難民の窮状が緩和されるからだ。

ヨルダン北東部には、5万人ものシリア難民が身を寄せるルクバーン・キャンプがある。このキャンプをめぐっては、欧米諸国が、シリア政府が人道支援の搬入を妨害しているとの喧伝を繰り返してきた。だが、同盟国でもあるヨルダン国内で欧米諸国が支援活動をできないはずはない。シリア政府やUNHCR(国際連合難民高等弁務官事務所)による越境支援を阻止してきたのは、55キロ地帯によってシリア政府支配地域とキャンプを分断してきた有志連合と反体制派であり、同地の処遇が決すれば、ルクバーン・キャンプへの支援が円滑化するだけでなく、難民も帰国できるようになるだろう。

米軍撤退決定は、「英断」か「愚行」か....

米国は、「民主化」や「テロとの戦い」といった自らの正義を振りかざし、アスタナ会議の保障国であるロシア、イラン、トルコが推し進めようとする内戦後の秩序構築と、シリア政府主導下での復興の前に立ちはだかってきた。この秩序と復興は、内戦のなかで叫ばれてきた「自由」、「尊厳」、「主権」、「統合」の実現を必ずしも意味するものではない。だが、米国の正義もこうした理念とは無縁である。

シリアからの米軍撤退決定は、政治的な立場次第で、ロシア、イラン、トルコ、シリア政府との結託を通じて「勝ち馬」に乗ろうとする「英断」とみなすこともできれば、シリア内戦における米国の失敗と敗北を宣言する「愚行」と批判することもできるのである。

日本の輸出品

日本の輸出品