柏木 博・著「日用品の文化誌」

紹介:柏木 博・著「日用品の文化誌」について

(1999年6月21日第1刷・岩波書店から発行)

<著者について>

柏木 博(かしわぎ・ひろし) 1946年神戸市に生まれる.1970年武蔵野美術大学卒業.東京造形大学教授を経て,1996年武蔵野美術大学(近代デザイン史)教授. 2000年文化庁メディア芸術祭審査委員.2017年武蔵野美術大学を定年退職、名誉教授.デザイン評論家.2021年12月13日没.

<本書について>(本書・カバーより)

今や生活に浸透した様々な<もの>やメディアは、どのように生み出され、受け入れられていったのか。紙コップ、電灯、スーツ、ラジオ……登場したときのエピソードや、意外な展開を紹介しながら、産業や社会への影響にとどまらず、人々の感覚や思考の変容をもたらした、多くの「日用品」をたどって、二十世紀の文化様式をとらえ直す。

◯柏木博さんと文化誌

文化誌というと、一般的に地元の土地を思い発展させていこうとする意思が感じられる出版物と思われがちだが、本書では文化を形成する道具(生活を便利にし豊かにする道具、生存のための道具・装置など)について解説している。日常の道具や装置という「日用品」について、文化に関わる点を興味あるものとしてまとめ記録したものである。ただしここで取り上げた日用品は筆者の“興味”の対象によって偏りがある。それは工業化が進んだ二〇世紀に“良い暮らし”を生み出した「モノ」について、社会課題をデザインによって克服しようとした人たちに着眼し解説しているからだ。例えば住宅の生産の簡便さと生活の効率化を両立させたバックミンスター・フラーや、家事の合理化と女性の社会的立場の向上のため新しい家政学の成立に取り組んだキャサリン・ビーチャーだったり、“メディアはメッセージだ”というマーシャル・マクルーハンについて当時の小型ラジオを用いて解説している。「柏木博」らしく独特の文化的な観点から日用品を見つめている点がおもしろい。

わたしは、1990年代に「21世紀のデファクト・スタンダードを創出する」ために異業種14社が集まり構成された「東京クリエイティブ(略称:TC)」に参加していた。そこには未来の商品・製品の研究開発を示唆する発起人として柏木博さんがおり、2001年までの10年の間、エレクトロニクス・バウハウスと称した場を共有し、空間系や身体系、情報系、交通系における新たな時代の環境、貧困、極限状況などの問題点について共有し学んだ。本来“エレクトロニック・バウハウス”と称する方が正しいのだが、イメージ的には電子情報化時代のバウハウスを意味する故にTC固有の呼称として定着した。またバウハウスとは二〇世紀初頭のドイツに誕生した造形学校であり、“あらゆる造形活動の最終目標は建築である!”として「サロン芸術」(上流階級の芸術)の内部に喪失していた建築精神を手工芸によって再び満たそうとした。バウハウスは創造的形成のための理念であり運動であり根源であった。それゆえTCも企業による取り組みでありながらデザイン運動的な要素をはらんでいた。

本書ではその際の事例が多く採り上げられ個人的に親しみのある内容になっている。これらの視点はエレクトロニクス・バウハウスを志向した柏木博さんのライフワークの一面を語っている点で意味がある。

本書は<Ⅰ 住居と食事><Ⅱ 身体と世界><Ⅲ 受信と発信>の三つのテーマで構成されており、次にこの中からいくつかトピックスを紹介する。

◯衛生と住居について

生活の場と密接な関わりを持つ住空間の項目では「衛生」に主眼を置いて語られている。住宅に欠かせない衛生装置という機能の重要性について、フリードリヒ・エンゲルス(カール・マルクスを公私にわたり支えた)の「住宅論」の一部を用いた説明がある。エンゲルスは労働者の集合する「不良地域」こそ時々都市を襲ったコレラやチフス、痘瘡などの伝染病の孵卵場だと指摘しそれを政治的に無視ししようとする議論に反論する。柏木さんはこれに対して次のように意見している。「(引用)貧困な都市生活者たちが、不潔な空気や水に汚染され、その都市は伝染病の孵卵場になっているというエンゲルスの指摘は、その後、エンジニアや建築家によって構想されることになる、「衛生的な住宅」という概念ともどこかで繋がっていると言えるだろう。たとえば、「建築は住むための機械だ」と語った建築家のル・コルビュジエもまた、「結核菌」に汚染された都市をクリアランスすることが、近代住宅にとってまず必要なことだと考えていた。」住宅の機能与件についてこうした観点を挙げて語るところが柏木博さんらしい所以だ。また、モダニズム建築の巨匠ル・コルビュジエに触れて森山学・著「衛生を建築する」(『10+1』10号、INAX出版、1997年)をもとに次のように書いている。「(引用)ル・コルビュジエが「太陽と空間と緑」の必要性を言うとき、それは衛生対策の武器であったからであり、住宅は洗面台や便器やバスといった「衛生―機械」を収めた機械なのだと森山は述べている。」住宅を機械という機能を持った装置ととらえた視点は、工法や空間をユニット化した現代の住まいへと受け継がれつながっている。

また「住宅=機械」という視点について柏木さんはバックミンスター・フラー(「宇宙船地球号 操縦マニュアル」の著者)に触れており、両大戦間の時代にアメリカに出現した「住宅=機械」、そして工業生産可能な量産型住宅のもっとも先鋭的なモデルとしてフラーの「4 - D」(ダイマクション・ハウス)であったと言い切っている。最小の力で最大の効果を生むフラーの思想はフラー・ドームで形になるのだが、バクミンスター・フラーの詳細は非常におもしろいので別の時にあらためてまとめていきたいと思っている。(なおダイマクションはダイナミックとマキシマムによる造語である)

ところで「住宅=機械」という機能は十九世紀の家事労働の機械化におよぶ。家事労働の中で特に重労働だった洗濯について「洗濯機の発明=衛生清掃作業及び家事労働の機械化」としている。また洗濯機に限らずあらゆる家事の機械化が十九世紀のアメリカで進んだ。「(引用)アメリカでは産業の機械化や合理化の影響のもと、キャサリン・ビーチャーをはじめとした多くの女性たちが家事の合理化と女性の社会的立場の向上を目的とした新しい家政学をつくろうとした。」キャサリン・ビーチャーはアメリカの奴隷制廃止に尽力したハリエット・エリザベス・ビーチャー・ストウの姉で家事そのものを労働と位置付けた。また女性のための家事労働を新たな家政学の創出に向け検討することで、家事の意味を捉え返す契機になった。柏木さんが“ストウ夫人”ではなくキャサリン・ビーチャーを取り上げ、二〇世紀の終わりに「新しい家政学」の研究に取り組んだことは、その後のジェンダーフリーに基づく社会の立て直しにも関わる部分として意味があったと思う。

このほか「照明」の説明では、ランプから電球へと技術革新が進んだことで太陽光に影響されない労働時間が可能な状態になり、資本のもとで労働がコントロールされるようになったとしている。また、石炭や石油から電気へとエネルギー源が変化することでエネルギー所有が個人の所有から集中化され「(引用)企業家単位の資本主義が、集産主義的かつ法人組織の資本主義の形態へ移行する」こととなったと説明されている。このことは二〇世紀の環境(生活や産業)が、個人の所有からインフラストラクチャー(社会資本または独占資本)へ依存し従属せざるを得なくなっていると結んでいる。

◯衣服と身体について

衣服の項目では、ミシンの開発が軍服や標準服の誕生を助長し国家としての維持・コントロールを可能にするとともに、「(引用)衣服に関する規則を強制することによって、ある一定の社会秩序やシステムの強固さを可視化することが歴史的に行われてきた」と分析している。また、「紳士服」とされてきたスーツについて、「(引用)衣服を変えようということは集団的秩序からの逸脱を意味するとともに、自らの存在のあり方をも変容させることにほかならない。」とし、ダブルや襟の幅などのデザインに多少の違いがあったとしてもスーツである限り、世界中どこでもシステムの内部にいるかのような感覚が得られる強い力を発揮するとした。この日常生活に必要となる衣服の別の側面について語るやり方はいかにも柏木さんらしく、若い頃に身近だった反体制運動などの視点を通して培ったモノのとらえ方を感じる。

スーツのように普遍性を強制する衣服はある基準に基づいて(内部)統制的な役割を果たすわけだが、その普遍性をもたらす一定の基準は個別の自然や身体を「計測」することで(詳細な説明を省くが)結果的に空間、就中「世界を定量化する」ことにつながっていくと解説している。柏木さんはここで「(引用)この測定単位のユニヴァーサル化こそ、複数の地点でのものごとの比較を可能にする、近代的な思考を支えるものであり、また同時に世界を均質なものとして捉える近代の視点をも内包していたのではないか。」と政治力学に通じる論を展開している。このような考え方を一見すると穏やかな文化誌の一ページに挟んでくるところが不自然であり興味を引くところだ。普遍的であること、ユニヴァーサル化は平等を思わせるところがあるが、実は使い方を知れば差別や戦争につながるということだ。

基準を決めることができると、測定値が意味を持ち、モノの使い方やあり方が一気に決定される。これにより普遍的な製品とシステムとして定着し、文化は発展する。つまり「社会的な時間のスタンダード化」が進み新たな生活へ貢献したことになる。ただこれは〈モノ〉に支配された二〇世紀の文化を形づくった価値観であり、現在はすでに〈モノ〉だけでなく情報に重きが置かれさらに地球環境を重視する時代だ。

◯上記以外のエピソードについて

本書の<Ⅲ 受信と発信>の項目では、通信とネットワークや情報について解説されている。電話や無線機、持ち運び可能な小型ラジオ、シアーズ・ローバック社のカタログ(通販のことである)などである。ここでも柏木さんらしさが溢れているのはラジオというメディアについてマーシャル・マクルーハンの「メディア論」を用いて「(引用)ラジオは活字と異なって感覚に衝撃を与えるメディアであった。人々はラジオの語りかけを個人的に語りかけてくるメッセージのように感じたのである。」とメディアとしての効果を説明しており、わたしはこの部分が感覚を変容させる例として一番好きだ。(マクルーハンとメディア論についてもあらためて別の機会にまとめていこうと思う。)

またシアーズ・ローバック社のカタログの話は、アメリカで発売されたカウンター・カルチャーによる生活提案型の「ホール・アース・カタログ」へと結果的に繋がっていく。今の時代、シアーズのカタログはインターネットの通販に変わったが、これによりカタログ通販の距離と時間を狭めてつながりやすくした事実は周知である。ただし、「ホール・アース・カタログ」のもう一つの側面として見られたサバイバル・カタログの性格はなくなってしまった。柏木さんはこれを「(引用)シアーズ・カタログと全く異なっているのは、生活を自ら主体的に構成するべきことを提案している点である。(中略)『ホール・アース・カタログ』は、消費社会が生み出した膨大な商品を、あるべき自らの生活という視点から見直し、カタログという実践的な情報メディアにした。この考え方は、レヴィ・ストロースが説明しようとした、ありあわせのものを寄せ集めて必要なものをつくる器用人(ブリコール)の考え方に近いものであったとも言えるだろう。」としている。

これ以外に、「二〇世紀を動かした楽器」と題してエレクトリック・ギターについて取り上げており、文化がそうであったように音楽が政治的な力あるいは権力として機能してきたとしているのだが、思いのほか熱のこもった内容でこれは明らかに柏木さんがロックを愛していたからに他ならないだろう。懐かしく読むことができる。

この書籍を通じて受ける印象は、結果的にコミュニティの重要性について言及しているような気がしてならない。それが柏木博さんの語る文化の帰結するところではないか。

(おまけ)

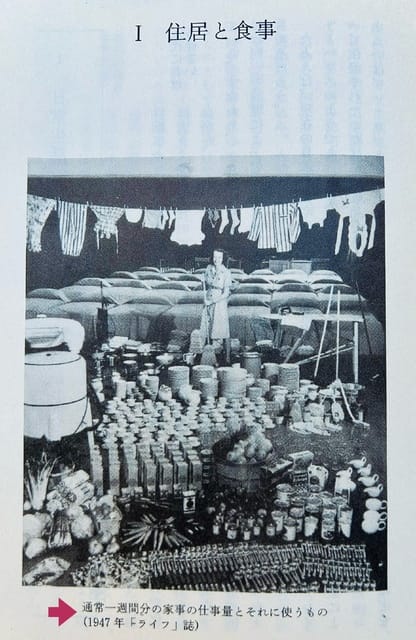

通常一週間分の家事の仕事量とそれに使うもの(1947年「ライフ」誌)・本書より

(おわり)