今回は、Sonyのモノラルラジカセ「CF-1990」の整備です。

大きなキズも無く比較的状態の良い物ですが惜しいことにスイッチノブが1ヶ所折れています。

状態はテープ不動、ラジオもイマイチです。

発売後かなりの年月を経ているので想定の範囲ですが…

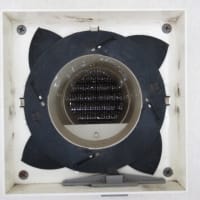

早速ケースを外して見ると大迫力の20㎝スピーカーが表れました。

コーンの状態も良く中心ドームの凹みも有りません。

ツイーターのマグネットがCF-1980等と比べると随分大きくなっています。

基板の配置はCF-1980シリーズと同じ感じです。

本体が大きい分部品配置は余裕が有ります。

下の写真はチューナー基板ですが、左側が本機、右側はCF-1980で比べると分かります。

ちょっと意外だったのがチューナー部のモールド抵抗です。

CF-1980ではチューナー基板にモールド抵抗を使用していましたが…

その後のCF-1980ⅡやCF-1980ⅤではP型抵抗に変更されていたのにCF-1990ではモールド抵抗に先祖返りしています。

モールド抵抗は劣化で抵抗値が増大するので全数P型抵抗に交換する必要が…こりゃ大変。

トランジスターの足も硫化で真っ黒になっていますので取り外して清掃や特性チェックです。

それにバリバリ音やジージー音の原因となるイオンマイグレーションの除去が必要です。

トランジスターの対策とP型抵抗に交換した状態です。トランジスターは6個の劣化品が有りましたので交換しました。

モーターサーボ基板です。

CF1980シリーズと比べると電源電圧が6Vになったせいか回路が変更して有るようです。

コンデンサー交換、トランジスターチェック、速度調整半固定ボリュームの交換です。

速度調整半固定ボリュームは基板裏面に取り付けて有るのでみえません。

モーター制御用のトランジスターの発熱が多いような気がしたのでアルミの放熱版を付けました。

バンド切り替えスイッチです。

操作ノブが上面に有るので複雑なリンクを経て右写真のバンド切り替えスイッチを動かしています。

スイッチをノッソリと動かすとバンドが上手く切り替わらない場合が有ります。

サイド面に有る各種の入出力ジャックです。

これも硫化で真っ黒になっているので取り外してサンハヤトの接点プライトで処理が必要です。右写真が処理後で綺麗になりました。

スイッチ類を取り外し分解整備です。

汚れた状態で接点復活剤を使用しても効果は限定的なので分解整備が必要です。

開口部に近い方の接点が汚れています。

小さいスイッチは外気に暴露されやすいので硫化で真っ黒です。

本機の発売された1970年代は公害で亜硫酸ガスが多く放出されたのでその影響でしょう。

銅用コンパウンドで磨きピカピカに…

壊れていたスイッチは他機のを移植です。

ノブの形状が違いますが特に違和感は有りません。

乾電池BOXは綺麗です。

乾電池4本で動作するようです。CF-1980シリーズは8本使用だから随分進化している。

プラス側端子が3個になっているので不思議ですが充電式バッテリーの為の物かと思う?

電解コンデンサーは無条件に交換です。(一部交換できないところ有り)

外観は綺麗でも例外なく劣化しています。(特に容量の小さいのが悪くなりやすい)

電圧調整用半固定ボリュームが汚れていました。カシメの所に黒い硫化膜が入り込むとダメになります。

サンハヤトの接点プライトで処理して硫化膜を除去して有ります。抵抗値も4.7KΩでOKでした。

メカ部分を取り外し整備です。定番のベルト交換です。

ヘッド部分のスライドはスチールボールの5点支持となっていました。

いつも思うのだけどグリスは作業者の手加減で多く塗られている所に固着の不具合が発生しています。

同じ場所でも固体によって全く問題の無い場合が有ります。本機は固着ヶ所が多めでした。

あと、金属と金属がスレ合う所は黒っぽいモリブデングリスが使用して有ります。

メカ部整備中は手がグリスで汚れるので写真少なめです。

ヘッドは段差が有ったので少し研磨して有ります。

テープスピードの調整は多回転型ボリュームに替えたのでスムーズに出来ました。

一通り終わりテスト中です。

ボタンの操作は軽く非常に良いですがラジオSW等は少し固めです。

オートシャットオフは当たり前ですが、CF-1990には再生終了でオートリワインドやオートリピートが有ります。

この操作をメカの機構部分だけでおこなっている事に驚きます。

ラジオではMWの帯域を広くして音の深みを増す切り替えも出来ます。

レベルメーターがテープ再生時に振れないのでおかしいと思っていましたがスイッチをミキシング側にすると振れます。

振れ方がピークに対して鋭く反応する感じで高級感があります。

ケースの締め付け部1ヶ所破損が有りました。

瞬間接着剤で固定し回りを今はやりの紫外線で固める樹脂で固めました。固めた状態の写真撮り忘れです。

ケースに収めました。

パソコンのスピーカーに慣れた耳にはこの迫力はなんだと言うくらいの音質です。

「使い終わったら必ずOFFに」のラベルが剥がれていたのでプリントアウトして作りました。

しばらく使用していて気がつい事ですが、AC100Vの場合に本体の電源が入って時に一瞬ですがブーンと小さな音がします。

この現象は乾電池や外部電源(無線機用安定化電源)では発生していません。

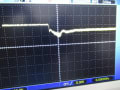

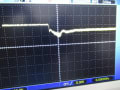

一瞬なのでラジオを聞いているときやテープを再生している時は何ら問題無いのですが波形を調べてみました。

アンプに供給されている電源は、トランス→整流ダイオード→平滑コンデンサ→パワーアンプと流れています。

供給されている電圧がスイッチが入ったときに一瞬下がりますがここでブーンと小さな音がします。

最初に下がるのは各回路にチャージされるからだと思います。

チャージが終わればブーン音もしないのでこう言う仕様なのか?

整流回路の内部抵抗を少なくしてやれば改善するかと思い整流ダイオードを順方向抵抗値の小さい整流用ショットキダイオードに変更。

それに平滑用電解コンデンサーの容量を2200μF×2個から3300μF×2個に変更してみました。

結果は多少の改善が見られましたが解消には至りませんでした。

おなじソニーのラジカセCF-1980が手元に有ったので電源波形を調べて見ましたが同じ様な感じで最初のドロップが有りました。

しかし波形ドロップが少なくスピーカーが小さいせいかハム音として感じません。

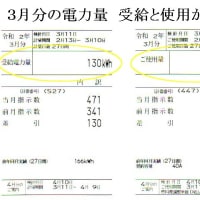

受信周波数とダイヤルの位置関係です。

整備完了です。

コメントを頂き返信したのですが何故か反映されないのでこちらに書き込みます。

今日は、古いラジカセは多少の整備が必要です。

最近の私はメカ部の分解整備や劣化部品の交換などかなり徹底してやっていますが、

取りあえずベルトの交換とスイッチ類に接点復活剤を吹き付ける位で何とか実用になる場合も有ります。

程度の良さそうなのを入手して少しずつ始めて見るのも良いかと思います。

私も最初はベルト交換と接点復活剤の塗布から始めました。

修理の依頼もたまに有りますが、主に整備しているのがソニーのCF-1980シリーズなのでそれ以外はお断りしております。

整備するにしても古い機器なのでいつ故障するか分かりませんのでその辺をご納得いただいてからやっています。

自己所有の機械ですが以前こんな事が有りました。整備後の動作確認をしてOKとなりケースに収めたら故障していたことが有りました。

整備品の一部はヤフーオークションにも出しています。興味が有ればご覧下さい。

「CF-1980」で検索していただければ出てくると思います。スピーカーの画像が私の出品物です。

現在CF-1990も整備前の物を1台保有しています。整備後出品予定ですけど物になるかはまだ分かりません。

大きなキズも無く比較的状態の良い物ですが惜しいことにスイッチノブが1ヶ所折れています。

状態はテープ不動、ラジオもイマイチです。

発売後かなりの年月を経ているので想定の範囲ですが…

早速ケースを外して見ると大迫力の20㎝スピーカーが表れました。

コーンの状態も良く中心ドームの凹みも有りません。

ツイーターのマグネットがCF-1980等と比べると随分大きくなっています。

基板の配置はCF-1980シリーズと同じ感じです。

本体が大きい分部品配置は余裕が有ります。

下の写真はチューナー基板ですが、左側が本機、右側はCF-1980で比べると分かります。

ちょっと意外だったのがチューナー部のモールド抵抗です。

CF-1980ではチューナー基板にモールド抵抗を使用していましたが…

その後のCF-1980ⅡやCF-1980ⅤではP型抵抗に変更されていたのにCF-1990ではモールド抵抗に先祖返りしています。

モールド抵抗は劣化で抵抗値が増大するので全数P型抵抗に交換する必要が…こりゃ大変。

トランジスターの足も硫化で真っ黒になっていますので取り外して清掃や特性チェックです。

それにバリバリ音やジージー音の原因となるイオンマイグレーションの除去が必要です。

トランジスターの対策とP型抵抗に交換した状態です。トランジスターは6個の劣化品が有りましたので交換しました。

モーターサーボ基板です。

CF1980シリーズと比べると電源電圧が6Vになったせいか回路が変更して有るようです。

コンデンサー交換、トランジスターチェック、速度調整半固定ボリュームの交換です。

速度調整半固定ボリュームは基板裏面に取り付けて有るのでみえません。

モーター制御用のトランジスターの発熱が多いような気がしたのでアルミの放熱版を付けました。

バンド切り替えスイッチです。

操作ノブが上面に有るので複雑なリンクを経て右写真のバンド切り替えスイッチを動かしています。

スイッチをノッソリと動かすとバンドが上手く切り替わらない場合が有ります。

サイド面に有る各種の入出力ジャックです。

これも硫化で真っ黒になっているので取り外してサンハヤトの接点プライトで処理が必要です。右写真が処理後で綺麗になりました。

スイッチ類を取り外し分解整備です。

汚れた状態で接点復活剤を使用しても効果は限定的なので分解整備が必要です。

開口部に近い方の接点が汚れています。

小さいスイッチは外気に暴露されやすいので硫化で真っ黒です。

本機の発売された1970年代は公害で亜硫酸ガスが多く放出されたのでその影響でしょう。

銅用コンパウンドで磨きピカピカに…

壊れていたスイッチは他機のを移植です。

ノブの形状が違いますが特に違和感は有りません。

乾電池BOXは綺麗です。

乾電池4本で動作するようです。CF-1980シリーズは8本使用だから随分進化している。

プラス側端子が3個になっているので不思議ですが充電式バッテリーの為の物かと思う?

電解コンデンサーは無条件に交換です。(一部交換できないところ有り)

外観は綺麗でも例外なく劣化しています。(特に容量の小さいのが悪くなりやすい)

電圧調整用半固定ボリュームが汚れていました。カシメの所に黒い硫化膜が入り込むとダメになります。

サンハヤトの接点プライトで処理して硫化膜を除去して有ります。抵抗値も4.7KΩでOKでした。

メカ部分を取り外し整備です。定番のベルト交換です。

ヘッド部分のスライドはスチールボールの5点支持となっていました。

いつも思うのだけどグリスは作業者の手加減で多く塗られている所に固着の不具合が発生しています。

同じ場所でも固体によって全く問題の無い場合が有ります。本機は固着ヶ所が多めでした。

あと、金属と金属がスレ合う所は黒っぽいモリブデングリスが使用して有ります。

メカ部整備中は手がグリスで汚れるので写真少なめです。

ヘッドは段差が有ったので少し研磨して有ります。

テープスピードの調整は多回転型ボリュームに替えたのでスムーズに出来ました。

一通り終わりテスト中です。

ボタンの操作は軽く非常に良いですがラジオSW等は少し固めです。

オートシャットオフは当たり前ですが、CF-1990には再生終了でオートリワインドやオートリピートが有ります。

この操作をメカの機構部分だけでおこなっている事に驚きます。

ラジオではMWの帯域を広くして音の深みを増す切り替えも出来ます。

レベルメーターがテープ再生時に振れないのでおかしいと思っていましたがスイッチをミキシング側にすると振れます。

振れ方がピークに対して鋭く反応する感じで高級感があります。

ケースの締め付け部1ヶ所破損が有りました。

瞬間接着剤で固定し回りを今はやりの紫外線で固める樹脂で固めました。固めた状態の写真撮り忘れです。

ケースに収めました。

パソコンのスピーカーに慣れた耳にはこの迫力はなんだと言うくらいの音質です。

「使い終わったら必ずOFFに」のラベルが剥がれていたのでプリントアウトして作りました。

しばらく使用していて気がつい事ですが、AC100Vの場合に本体の電源が入って時に一瞬ですがブーンと小さな音がします。

この現象は乾電池や外部電源(無線機用安定化電源)では発生していません。

一瞬なのでラジオを聞いているときやテープを再生している時は何ら問題無いのですが波形を調べてみました。

アンプに供給されている電源は、トランス→整流ダイオード→平滑コンデンサ→パワーアンプと流れています。

供給されている電圧がスイッチが入ったときに一瞬下がりますがここでブーンと小さな音がします。

最初に下がるのは各回路にチャージされるからだと思います。

チャージが終わればブーン音もしないのでこう言う仕様なのか?

整流回路の内部抵抗を少なくしてやれば改善するかと思い整流ダイオードを順方向抵抗値の小さい整流用ショットキダイオードに変更。

それに平滑用電解コンデンサーの容量を2200μF×2個から3300μF×2個に変更してみました。

結果は多少の改善が見られましたが解消には至りませんでした。

おなじソニーのラジカセCF-1980が手元に有ったので電源波形を調べて見ましたが同じ様な感じで最初のドロップが有りました。

しかし波形ドロップが少なくスピーカーが小さいせいかハム音として感じません。

受信周波数とダイヤルの位置関係です。

整備完了です。

コメントを頂き返信したのですが何故か反映されないのでこちらに書き込みます。

今日は、古いラジカセは多少の整備が必要です。

最近の私はメカ部の分解整備や劣化部品の交換などかなり徹底してやっていますが、

取りあえずベルトの交換とスイッチ類に接点復活剤を吹き付ける位で何とか実用になる場合も有ります。

程度の良さそうなのを入手して少しずつ始めて見るのも良いかと思います。

私も最初はベルト交換と接点復活剤の塗布から始めました。

修理の依頼もたまに有りますが、主に整備しているのがソニーのCF-1980シリーズなのでそれ以外はお断りしております。

整備するにしても古い機器なのでいつ故障するか分かりませんのでその辺をご納得いただいてからやっています。

自己所有の機械ですが以前こんな事が有りました。整備後の動作確認をしてOKとなりケースに収めたら故障していたことが有りました。

整備品の一部はヤフーオークションにも出しています。興味が有ればご覧下さい。

「CF-1980」で検索していただければ出てくると思います。スピーカーの画像が私の出品物です。

現在CF-1990も整備前の物を1台保有しています。整備後出品予定ですけど物になるかはまだ分かりません。

sonyのレトロなラジカセに興味を持って自分で修理できるのかな?と調べてるうちにこの記事に辿りつきました。

これは僕にはちょっと無理ですね。笑

ステッカーを復刻したり好きなんだなーこの人って楽しく読めました。

こうゆう人から買いたいなーと思ってたんですが、修理依頼を受け付けてたりするんですか?購入するにはどうすればいいでしょうか?