『絶対主義の盛衰 世界の歴史9』社会思想社、1974年

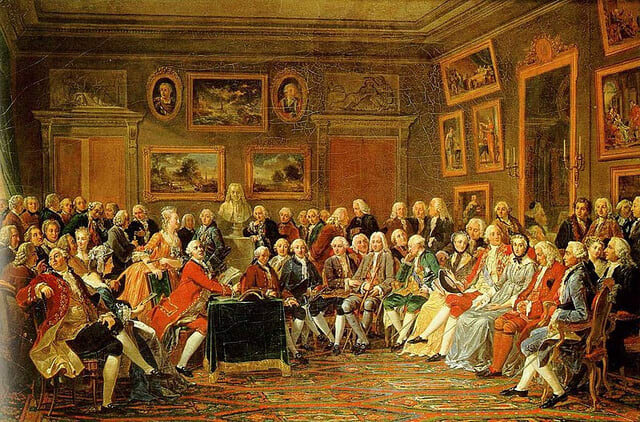

8 フランス啓蒙思想――貴婦人たちのサロン

4 百科全書派

イギリスでは一七〇四年ジョン・ハリスによって、また二八年イフレイム・チェンバーズによって、百科辞典が発行された。これらに注目したパリの出版業者ル・ブルトンは三人の同業者をさそい、四六年に、「ハリスおよびチェンバーズの英語辞典を増補しつつ、翻訳する……」という認可を当局から交付された。

そしてこの企画の編集者として、白羽の矢をたてられたのがズニ・ディドロ(一七一三~八四)である。

彼はシャンパーニュ地方、ラングルの刃物業者の旧家にうまれ、パリに出て学んだが、親の期待に反して定職につかず、文筆生活にはいった。

そして詩、小説、文芸評論、美術論、哲学および科学論など、数多くの著作をものにし、彼に匹敵するのはボルテールくらいといわれるようになった。代表作には、小説『ラモーの甥』などがある。

一七四六年ころのディドロは、まだ貧書生といったところであったが、翻訳などによって、出版業者に手腕をかわれていた。

ル・ブルトンの仕事をひきうけたディドロは、たんに英語辞典の翻訳にとどまらず、まったく新しいものをつくることを決意し、ル・ブルトンらを説得した。しかし独力ではむつかしいと考えたディドロは、友人のダランベール(一七一七~八三)に共同編集者として協力をもとめた。

すでに科学者として名高く、科学アカデミーの会員でもあるダランベールは、これに応ずるとともに、自分が出入りしていたジョフラン夫人らのサロンに、ディドロを紹介した。

こうしてモンテスキュー、ボルテールなどの名士たちも応援してくれることとなり、この二名はむろん、ルソー、コンドルセ、ケネー、テュルゴーなどの知名人が執筆に加わった。

一方、ディドロは無名で若い知識人たちの助力をえて、その家は彼らのたまり場となり、談論風発のうちに仕事はすすめられてゆくこととなった。

『百科全書』(アンシ・クロペディー)――正式の書名は、司科学・芸術・技術についての合理的な辞典』である――の総執筆者は百八十余名におよび、中心となったのは四十代、三十代、二十代といった若い世代であった。

協力者のうち百余名はブルジョワであり、また彼らの職業は官吏、医師、軍人、学者、技術家、工場主、僧侶など、多方面にわたっている。こうした多様な執筆陣は、思想や立場をかならずしも一(いつ)にしてはいない。

しかし彼らはつぎの点では一致していた。すなわち理性の力を信じ、進歩と科学的真理に味方し、専制や狂信を批判しようとすることであり、とくに宗教や教会に関心が向けられた。

したがって一七五一年に始まる『百科全書』の出版には、イエズス会を先頭とする保守勢力の妨害があった。

第二巻まで出たところで、一七五二年発売禁止、五九年発行権取り消し、などにぶつかった。

ダランベールは編集から手をひき、ボルテールは国外の出版をすすめたが、ディドロはねばって国内の非合法出版をつづけた。

こうして非合法出版となったときにも、世論は百科全書を支持し、賠償金の支払を請求するものもなかったという(約五千部が予約購読)。

またディドロは迫害、中傷、弾圧、また仲間の脱落にも屈せず、執筆者がいない項目を自分でひきうけて編集をつづけた。

しかし政府側にも、ルイ十五世の寵愛をうけたポンパズール夫人、出版監督長官マルゼルブ(一七一二~九四)などのように、『百科全書』出版に理解をもつ開明派もあり、また一七六〇年代になると、反動の中心イエズス会の解散もあって、出版は有利に展開した。

ただしディドロにとっては、泣いても泣ききれない場合もあった。

発売禁止の法律がありながら、ディロドとル・ブルトンはマルゼルブと連絡しつつ、印刷、校正、製本にあたっていたが、この間ル・ブルトンはさらに当局を刺激することを恐れたとみえる。

すなわち、一七六四年十一月のある日、ディドロは売り出すばかりの本をあけて見たところ、なんということであろうか、原稿とまったく違った個所があちらこちらにあったのだ!

二十年近く、この仕事に没頭してきたディドロの驚き、怒り、そして落胆は想像にあまりあろう。

ル・ブルトンをはげしく責めたてたのち、家に帰った彼は机に伏して子供ように泣いたという。

しかしけっきょく、あきらめざるをえなかった……。

ともかく、『百科全書』は一七七二年、本文十七巻、図版十一巻、あわせて二十八巻が、啓蒙思想のいわば集大成として完成した。

さらに七七年までに補巻として五冊が出版されたが、これはディドロと無関係である。

ディドロをはじめとして、『百科全書』に執筆した人びと、いわゆる百科全書派(アンシ・クロペディスト)は一般に自然法の存在をみとめ、理性によってこれを見いだし、啓蒙運動によって普及し、社会を改革しようという立場にたっている。

しかし彼らは社会変革の手段としては、革命的方法によらず、漸進(ぜんしん)的な改革を考えていた。

たとえば彼らは政治上ではだいたい、議会主義によるイギリスふうの立憲君主政を理想とした。

この点、百科全書派は自由主義貴族やブルジョワの立場にたつものであろう。

したがって彼らのなかでフランス革命まで生きていた者は、その急進化に驚くのである。

『百科全書』の目的は、学問や思想につき体系的・総合的知識をあたえるところにあったが、注目すべきば自然科学・産業・技術・経済関係の項目であり、これは当時の新しい生産者層の要求にこたえるものであった。

また百科全書派は自然権のなかでは財産権をもっとも重視しているが、私有財産をまもり、かつ増大させること、それが国富、民富の増加と一致するという、当時のブルジョワらしい考えにうらづけられている。

そしてこの見地から、彼らは自由な経済活動をもとめ、生産や流通をさまたげる諸条件の廃止をのぞんだのである。

この点で、重農主義者(フィジオクラート)たちが『百科全書』に関係していたことは当然かもしれない。

彼らは、ルイ十五世の侍医でもあったケネー(一六九四~一七七四)を中心として、財務総監をつとめたテュルゴー(一七二七~八一)、革命家ミラボーの父ミラボー(一七一五~八九)らの経済学者、政治家、思想家たちで、エコノミストともよばれる。

それはまた、経済学史上はじめて、科学的な思想体系をもった学派といわれる。

重農主義(フィジオクラシー)とは語源的に、「自然の支配」をあらわすように、この一派は、自然法にもとづく自然秩序を重んじ、とくに私有財産権をもっとも基本的なものとみなした。

そして人為的秩序はそれを守り、その行使を保障すべきものと考えられた。

そこで従来の重商主義の保護育成政策に反対し、つぎの言葉が示すような自由主義経済の主張となった。

「なすにまかせよ、ゆくにまかせよ。(レッセ・フェール、レッセ・パッセ)」

一方、重農主義者は農業こそが真に生産的であるとして、さらにその生産を高めるだめに、投資の助成、耕作地の拡大、税制改革、流通の自由などを主張した。

こうして彼らは新興の地主、ブルジョワの立場を代弁しており、フランス革命前の旧体制(アンシャン・レジューム)を批判するものであった。

しかし彼らは政治的にはだいたい王政の支持者で、ただ絶対主義ではなく、開明化、啓蒙古義化された王政をのぞんでいた。

なお重農主義者の経済的自由主義は、イギリスのアダム・スミス(一七二三~九〇)に影響した。

スミスは『道徳情操論』(一七五九)で、人間は利己的であるが、この利己心はそれ自体、資本主義社会において道徳的に価値あるものと主張した。

そしてこの倫理観は、個人の利己的な経済活動が自由、平等に放任されてこそ、市民社会の繁栄が可能であるという、『国富論』(一七七六)の経済観に対応するものであった。

このスミスにいたって、近代資本土義の経済論、近代市民倫理が成立したといえよう。