『文芸復興の時代 世界の歴史7』社会思想社、1974年

6 “スーパーマン”レオナルド・ダ・ビンチ――ルネサンスの技術と科学――

2 人体と遠近法

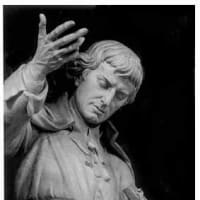

「最後の晩餐」――裏切り者ユダが描かれているので有名

「モナ・リザ」よりすこし前、一四九八年にできた「最後の晩餐」がもう一つの傑作であって、このほうはミラノの僧院の四メートルに九メートルという大きな壁画だが、ほとんど聖書の実況写真のような扱いで、世界中に親しまれている。

キリストの真物の肖像などあろうはずもないが、人びとはキリストや使徒たちの姿を、レオナルドが描いたもののように思っている。

この題材を絵にした画家は多いし、優れた作品もあるのだが、すべてかすんでしまっている。

「私といっしょに食事をしているおまえたちのうちの一人が、私を売るだろう」とキリストがいった瞬間、使徒たちが動揺し、ユダが金袋を握りしめる……という場面である。

明るい窓を背負ったキリストの頭が中心になり、そこから発する直線が壁や天井や食卓のわきの線と一致し、食卓の幅の五分の一にキリスト、他の五分の四に三人ずつ四つの使徒のグループという数学的な画面構成だが、一人ずつの表情や動きが周到にとらえられており、制作中からすでに大評判になっていた。

絵の具が悪く、一五二〇年ごろからいたみはじめたといわれ、戦争で兵士にいたずらされたこともあり、第二次大戦の爆撃で大損傷を受けた。

しかし古い複製で比較的よいものが、世界中にひろまっていたわけである。

「モナ・リザ」と「最後の晩餐」の超特別二大傑作以外のレオナルドの絵は、彼の残したたくさんのスケッチをふくむノートとともに、レオナルド研究の貴重な史料である。

レオナルドの画業における成功は、人体研究と遠近法の完成を背景としている。

この点でフィレンツェ画工組合に育ったレオナルドは、優れた師匠や先輩にめぐまれていた。

フィレンツェは十四世紀以来ジョットー(一二六六~一三三七)、マサッチオ(一四〇一~二八)、カスターニョ(一四二三~五七)、ポライウォロ(一四三二~九八)、ベロッキオ(一四三五~八八)といった巨匠を生みだし、中世ゴシック建築に従属した装飾的な絵画に、人間的な生命を与える試みを重ねていた。(本書のカバーの作者ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ(一三七〇以前~一四二七)はフィレンツェ派の影響を受けた。油絵の具以前のテンペラ画ながら色彩の美しさで知られている。)

「建築に従属」とはどういうことかというと、絵が壁画であったり、ステンドグラスの色絵であったりするばかりでなく、絵の題材になる聖書の物語が、紙芝居程度にわかりさえすればよいという形式主義、教会の宗教的雰囲気に合いさえすればよいというおとなしさ、画家の個性をなるべく出さず、習ったとおり描くという保守主義であった。

ジョットーはこの消極的な習慣を破って、壁画の人物に強烈な性格を与えようと試みた。

事件をリアリスティックに表現しえた画家は、彼が最初だといわれる。

マサッチオはさらに劇的な表現と人体の立体的な描写に天才を示し、カスターニョは死刑囚の写生(死体が腐食すると代わりに絵を展示してみせしめにした実用画)に高度の技術を獲得し、ボライウォロとベロッキオ(レオナルドの師匠)の十五世紀後半にはフィレンツェばかりでなく、北イタリアの諸都市に人体描写や遠近法(透視図法)について、優れた技術をもった画家たちが多数生まれていた。

画家に仕事をさせてくれるのは教会だけであり、額縁に入れて何号いくらと売る商品としての絵はまだなかった。

その意味ではまだ絵は建築に従属していた。

しかし教会の壁画のなかで絵は、芸術として、人間的な自由な探求の活動を開始していたのである。

パドバにマンテーニャ(一四三一~一五O六)という凄い腕前の画家がいた。

彼は映画監督のようにいろいろの角度から、ななめ下からさえ描いた。

レオナルドの二大傑作は評価ということではいっさいの基準からはみ出してしまっているが、もしこの二大傑作が存在しなかったとしても、十五世紀末イタリアに完成した絵画の技法はほとんど写実という点では頂点に達しており、その後の絵画の歴史はそれに若干の補足をなし得たにすぎない。

あとは十九世紀半ばに発明された写真と、印象派以降の前衛絵画の共存である。

こんにちでは写真のような絵はとかくばかにされる。

そのためにルネサンスの絵画への無条件の傾倒がむずかしくなり、ややこしい知的作業を仲介にした礼讃という習慣ができてしまった。

しかし本物そっくりということにまさしくもっとも大切な価値を与えたのが、十五世紀後半の絵画だったことは否定できない。

「画家は自然を先生にしなくてはならない。」

「人物を描くなら、その人物が心にいだいているものを、じゅうぶんにあらわすような動作をさせなくてはいけない。」

「運動にあたって、どの筋肉が動くかを知っている必要がある。」

「ふとった人でもわかる筋肉はどれか。やせた人でも見つけにくい筋肉はどれか。」

「きみがたくさんの知識を持てば持つほど、きみの絵はよいものになる。

よく知らないものをかくときは写生しなくてはならない。」

これらはレオナルドの残した教訓である。

文人画家富岡鉄斎(一八三六~一九二四)は、「万巻の書を読まなければ、よい絵がかけるようにならない」といった。

レオナルドとほぼ同時代の、中国に留学した画僧雪舟(一四二〇~一五○六)以来の考えかたである。

文人画は絵としての独立性などというものよりも、もっと全人間的な、たとえば「人格の完成」とか「悟り」というようなものを目標としている。

このあいまいな目標へのそれなりの到達は、鉄斎や雪舟のような強い個性と珍しい長命があってはじめてえられた。

ところがレオナルドには、鉄斎や雪舟のようなあいまいさがない。

その教訓は明確で客観的である。こんにちの絵画は、むしろ東洋画のようにあいまいな目標を求めている。

このあたりにレオナルドの画家としてのありかたを考える手がかりがありそうではないか。

6 “スーパーマン”レオナルド・ダ・ビンチ――ルネサンスの技術と科学――

2 人体と遠近法

「最後の晩餐」――裏切り者ユダが描かれているので有名

「モナ・リザ」よりすこし前、一四九八年にできた「最後の晩餐」がもう一つの傑作であって、このほうはミラノの僧院の四メートルに九メートルという大きな壁画だが、ほとんど聖書の実況写真のような扱いで、世界中に親しまれている。

キリストの真物の肖像などあろうはずもないが、人びとはキリストや使徒たちの姿を、レオナルドが描いたもののように思っている。

この題材を絵にした画家は多いし、優れた作品もあるのだが、すべてかすんでしまっている。

「私といっしょに食事をしているおまえたちのうちの一人が、私を売るだろう」とキリストがいった瞬間、使徒たちが動揺し、ユダが金袋を握りしめる……という場面である。

明るい窓を背負ったキリストの頭が中心になり、そこから発する直線が壁や天井や食卓のわきの線と一致し、食卓の幅の五分の一にキリスト、他の五分の四に三人ずつ四つの使徒のグループという数学的な画面構成だが、一人ずつの表情や動きが周到にとらえられており、制作中からすでに大評判になっていた。

絵の具が悪く、一五二〇年ごろからいたみはじめたといわれ、戦争で兵士にいたずらされたこともあり、第二次大戦の爆撃で大損傷を受けた。

しかし古い複製で比較的よいものが、世界中にひろまっていたわけである。

「モナ・リザ」と「最後の晩餐」の超特別二大傑作以外のレオナルドの絵は、彼の残したたくさんのスケッチをふくむノートとともに、レオナルド研究の貴重な史料である。

レオナルドの画業における成功は、人体研究と遠近法の完成を背景としている。

この点でフィレンツェ画工組合に育ったレオナルドは、優れた師匠や先輩にめぐまれていた。

フィレンツェは十四世紀以来ジョットー(一二六六~一三三七)、マサッチオ(一四〇一~二八)、カスターニョ(一四二三~五七)、ポライウォロ(一四三二~九八)、ベロッキオ(一四三五~八八)といった巨匠を生みだし、中世ゴシック建築に従属した装飾的な絵画に、人間的な生命を与える試みを重ねていた。(本書のカバーの作者ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ(一三七〇以前~一四二七)はフィレンツェ派の影響を受けた。油絵の具以前のテンペラ画ながら色彩の美しさで知られている。)

「建築に従属」とはどういうことかというと、絵が壁画であったり、ステンドグラスの色絵であったりするばかりでなく、絵の題材になる聖書の物語が、紙芝居程度にわかりさえすればよいという形式主義、教会の宗教的雰囲気に合いさえすればよいというおとなしさ、画家の個性をなるべく出さず、習ったとおり描くという保守主義であった。

ジョットーはこの消極的な習慣を破って、壁画の人物に強烈な性格を与えようと試みた。

事件をリアリスティックに表現しえた画家は、彼が最初だといわれる。

マサッチオはさらに劇的な表現と人体の立体的な描写に天才を示し、カスターニョは死刑囚の写生(死体が腐食すると代わりに絵を展示してみせしめにした実用画)に高度の技術を獲得し、ボライウォロとベロッキオ(レオナルドの師匠)の十五世紀後半にはフィレンツェばかりでなく、北イタリアの諸都市に人体描写や遠近法(透視図法)について、優れた技術をもった画家たちが多数生まれていた。

画家に仕事をさせてくれるのは教会だけであり、額縁に入れて何号いくらと売る商品としての絵はまだなかった。

その意味ではまだ絵は建築に従属していた。

しかし教会の壁画のなかで絵は、芸術として、人間的な自由な探求の活動を開始していたのである。

パドバにマンテーニャ(一四三一~一五O六)という凄い腕前の画家がいた。

彼は映画監督のようにいろいろの角度から、ななめ下からさえ描いた。

レオナルドの二大傑作は評価ということではいっさいの基準からはみ出してしまっているが、もしこの二大傑作が存在しなかったとしても、十五世紀末イタリアに完成した絵画の技法はほとんど写実という点では頂点に達しており、その後の絵画の歴史はそれに若干の補足をなし得たにすぎない。

あとは十九世紀半ばに発明された写真と、印象派以降の前衛絵画の共存である。

こんにちでは写真のような絵はとかくばかにされる。

そのためにルネサンスの絵画への無条件の傾倒がむずかしくなり、ややこしい知的作業を仲介にした礼讃という習慣ができてしまった。

しかし本物そっくりということにまさしくもっとも大切な価値を与えたのが、十五世紀後半の絵画だったことは否定できない。

「画家は自然を先生にしなくてはならない。」

「人物を描くなら、その人物が心にいだいているものを、じゅうぶんにあらわすような動作をさせなくてはいけない。」

「運動にあたって、どの筋肉が動くかを知っている必要がある。」

「ふとった人でもわかる筋肉はどれか。やせた人でも見つけにくい筋肉はどれか。」

「きみがたくさんの知識を持てば持つほど、きみの絵はよいものになる。

よく知らないものをかくときは写生しなくてはならない。」

これらはレオナルドの残した教訓である。

文人画家富岡鉄斎(一八三六~一九二四)は、「万巻の書を読まなければ、よい絵がかけるようにならない」といった。

レオナルドとほぼ同時代の、中国に留学した画僧雪舟(一四二〇~一五○六)以来の考えかたである。

文人画は絵としての独立性などというものよりも、もっと全人間的な、たとえば「人格の完成」とか「悟り」というようなものを目標としている。

このあいまいな目標へのそれなりの到達は、鉄斎や雪舟のような強い個性と珍しい長命があってはじめてえられた。

ところがレオナルドには、鉄斎や雪舟のようなあいまいさがない。

その教訓は明確で客観的である。こんにちの絵画は、むしろ東洋画のようにあいまいな目標を求めている。

このあたりにレオナルドの画家としてのありかたを考える手がかりがありそうではないか。