中国がチベットで揉めています。チベットは、中国の西にある広大な地域で、今の中国のチベット自治区と、青海省、そして四川省の西部にあたり、以前から自治権や独立などで揉めている地域です。

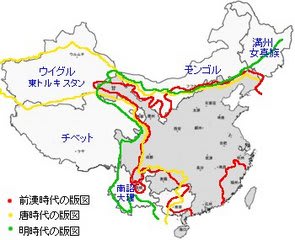

ここで少し、歴史的な「中国(漢民族)」の版図を見てみたいと思います。

掲載した地図は、今の中国の行政区分で、チベットや新疆ウイグル、内モンゴルなどの5つの自治区と、青海省・雲南省・黒竜江省・吉林省を薄い灰色で、それ以外の省を濃い灰色で示しました。そこに前漢・唐・明それぞれの時代の版図を色で表してみました(適当な部分も多々あるのですが…大体と言うことで)。

中国最初の統一王朝が築かれた秦、そして漢民族といわれるように、今の中国の原形が作られた漢。この時代の版図は、ほぼ濃い灰色の地域と重なります。この範囲が歴史的な漢民族の領土と考えて良いでしょう。北西に突き出ている部分は「河西回廊」と呼ばれるシルクロードで、その要所を漢がおさえていたことが伺えます。

時代が下り唐の時代になると、度々唐を侵略する中央アジアの遊牧民族 突厥を逆に侵攻して滅ぼすことで、唐の勢力は西域を越え、中央アジアのオアシス都市まで及び、イランのアッバース朝と領土争いをするほどでした。今の新疆ウイグル自治区は完全に唐の支配化です。

一方、満州の地域は渤海国、チベットには吐蕃王朝、雲南省あたりには南詔国が成立しています。

さらに時代が下り、モンゴル人を北に追いやって成立した明は元が支配していた女真族が治める満州と、雲南の梁王国(大理)※1をそのまま支配下に起きます。

一方、北にはモンゴル人の元(北元)が依然存在し明を脅かし、西域もまたモンゴル系の遊牧民国家ヤルカンド・ハン国が支配しており、チベットもグゲ王国、つづくグーシ・ハーン王朝※2が支配していました。

これが一変するのは女真族の清が成立してからです。

明から独立を果たしたヌルハチは満州に後金国を打立てます。その後継者ホンタイジの代には内モンゴルを平定し、国名を清とします。その子、順治帝のとき李自成の乱によって明が滅亡すると北京などの華北を支配下に置き、その子康熙帝は明の残党である南明を滅ぼすと雲南などを含む華南一体も支配下に置きます。

さらにその次の雍正帝により、チベットのグーシ・ハーン王朝が征服され、次の乾隆帝はヤルカンド・ハン国を滅ぼし西域を支配していたジュンガル部族を征服し、この地を支配下に起きます。

これで清の領土は、今の中国の領土にモンゴルを加えた地域となり、それがそのまま今の中国の国境となっています。※3

※1:雲南の南詔国の後にこの地を支配したのは、ビルマ系の大理国でした。しかし、モンゴル人の中国支配の過程で支配され梁王国が成立します。しかし、大理の王族はモンゴル人の支配者と婚姻関係を結ぶことで一定の支配力を保ち続けます。どちらも明によって滅ぼされますが…

※2:グーシ・ハーン王朝の初代王グーシ・ハーンは熱烈なダライラマの信者だった為、以後チベットではダライラマの権威が上がり、ガンデンポタンと呼ばれるダライラマを頂点としたチベット政府が作られます。グーシ・ハーン王朝滅亡後も清・中国支配下でもチベットの自治を行いますが、1959年のチベット動乱の際にインドに脱出し、チベット亡命政府として今も存続します。

※3:今のモンゴルは清の弱体化により、北のロシアの援助で1911年に独立を果たします。また、ロシアの沿海州と呼ばれるウラジオストックの辺りも元々は清の領土でしたが、1860年の北京条約によってロシアが領有しました。

チベット騒乱 数百人規模デモ続発 「四川で発砲18人死傷」(産経新聞) - goo ニュース

チベット問題Q&A 漢族“支配”のチベット経済(産経新聞) - goo ニュース

オリジナルカードゲーム 植民地戦争

gooあしあと は こちらのURLから↓

http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~usa_neko/

ここで少し、歴史的な「中国(漢民族)」の版図を見てみたいと思います。

掲載した地図は、今の中国の行政区分で、チベットや新疆ウイグル、内モンゴルなどの5つの自治区と、青海省・雲南省・黒竜江省・吉林省を薄い灰色で、それ以外の省を濃い灰色で示しました。そこに前漢・唐・明それぞれの時代の版図を色で表してみました(適当な部分も多々あるのですが…大体と言うことで)。

中国最初の統一王朝が築かれた秦、そして漢民族といわれるように、今の中国の原形が作られた漢。この時代の版図は、ほぼ濃い灰色の地域と重なります。この範囲が歴史的な漢民族の領土と考えて良いでしょう。北西に突き出ている部分は「河西回廊」と呼ばれるシルクロードで、その要所を漢がおさえていたことが伺えます。

時代が下り唐の時代になると、度々唐を侵略する中央アジアの遊牧民族 突厥を逆に侵攻して滅ぼすことで、唐の勢力は西域を越え、中央アジアのオアシス都市まで及び、イランのアッバース朝と領土争いをするほどでした。今の新疆ウイグル自治区は完全に唐の支配化です。

一方、満州の地域は渤海国、チベットには吐蕃王朝、雲南省あたりには南詔国が成立しています。

さらに時代が下り、モンゴル人を北に追いやって成立した明は元が支配していた女真族が治める満州と、雲南の梁王国(大理)※1をそのまま支配下に起きます。

一方、北にはモンゴル人の元(北元)が依然存在し明を脅かし、西域もまたモンゴル系の遊牧民国家ヤルカンド・ハン国が支配しており、チベットもグゲ王国、つづくグーシ・ハーン王朝※2が支配していました。

これが一変するのは女真族の清が成立してからです。

明から独立を果たしたヌルハチは満州に後金国を打立てます。その後継者ホンタイジの代には内モンゴルを平定し、国名を清とします。その子、順治帝のとき李自成の乱によって明が滅亡すると北京などの華北を支配下に置き、その子康熙帝は明の残党である南明を滅ぼすと雲南などを含む華南一体も支配下に置きます。

さらにその次の雍正帝により、チベットのグーシ・ハーン王朝が征服され、次の乾隆帝はヤルカンド・ハン国を滅ぼし西域を支配していたジュンガル部族を征服し、この地を支配下に起きます。

これで清の領土は、今の中国の領土にモンゴルを加えた地域となり、それがそのまま今の中国の国境となっています。※3

※1:雲南の南詔国の後にこの地を支配したのは、ビルマ系の大理国でした。しかし、モンゴル人の中国支配の過程で支配され梁王国が成立します。しかし、大理の王族はモンゴル人の支配者と婚姻関係を結ぶことで一定の支配力を保ち続けます。どちらも明によって滅ぼされますが…

※2:グーシ・ハーン王朝の初代王グーシ・ハーンは熱烈なダライラマの信者だった為、以後チベットではダライラマの権威が上がり、ガンデンポタンと呼ばれるダライラマを頂点としたチベット政府が作られます。グーシ・ハーン王朝滅亡後も清・中国支配下でもチベットの自治を行いますが、1959年のチベット動乱の際にインドに脱出し、チベット亡命政府として今も存続します。

※3:今のモンゴルは清の弱体化により、北のロシアの援助で1911年に独立を果たします。また、ロシアの沿海州と呼ばれるウラジオストックの辺りも元々は清の領土でしたが、1860年の北京条約によってロシアが領有しました。

チベット騒乱 数百人規模デモ続発 「四川で発砲18人死傷」(産経新聞) - goo ニュース

チベット問題Q&A 漢族“支配”のチベット経済(産経新聞) - goo ニュース

オリジナルカードゲーム 植民地戦争

gooあしあと は こちらのURLから↓

http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~usa_neko/

清代の人口爆発は有名ですね。トウモロコシ・サツマイモの効果が絶大だったとか、こんなところにも新大陸の影響が!!

でもって「文化とかより、あの繁殖力こそ恐るべしとなるんじゃないかな。」ってのは全面同意。「恐るべきは人口圧とゆー暴力ですよ。」と過去レスに述べたとおり。

人民中国は「55の民族による共和」を国是にしていることもあるから、人口圧と混血によって統制可能なレベルまで弱体化させて最低限の差異だけを確保することが目標なんだろーね。

人口抑圧は無論ある(というよりも周りが当たり前に漢民族文化になっていることが、少数民族の次世代達が混血に抵抗無くなる要因だと思うし、特に自分たちより裕福そうだと、拍車をかけるね)がけど、かたくなに少数民族としてのアイデンティティを保つ事はママあると思う。

アイデンティティごと埋没させるにはやっぱ混血でいつ間にかみんな漢民族になってる事が重要じゃないかな?

文化とかより、あの繁殖力こそ恐るべしとなるんじゃないかな。

あと、近現代についても疑問が残る。例えば満州では清末の1500万人から20年で4300万人と、混血などの世代を経る以前に人口的に圧倒されている。また各自治区においても、少数民族の増加以上に漢族の増加が際立っており、混血を主要な要因とするには無理がある。

中華街が世界中にあるのに混血も一役買ってるってのと、漢民族の概念が作為的でグダグダな成り立ちだってのは正しいと思うケド。

他民族が侵攻し、同化してしまうのは、文化面よりも混血によるものじゃね?(論旨)

漢民族ってのは他民族より混血に寛容だし、混血自体を武器にしてるんじゃね?(唐皇帝も純粋な漢民族じゃねーし)

んだからインナーチャイナにも、他民族ですら混血によって取り込んじゃうからこそ、他国で中華街が成立しちゃうんじゃね?

少数民族を混血によって漢民族にしちゃうんだけど、最初は移民による文化侵入。

でも当代の少数民族者は拒否反応を起こすけど、漢民族が当たり前にいる少数民族の次世代達には混血がタブーではなくなるから

あっという間に溶けちゃうんだろうなと。

こんなグダグダ混沌OKなのは、漢民族成立自体が混血でなりたっているからかもしれませんな。

同郷、同姓などの連帯意識を軸に、彼らはどれだけ大多数の中に分け入ってもチャイナであることを止めず、むしろ混淆を拒絶してチャイナであり続けたが故に世界中に中華街があるんじゃなかったっけ?

儒と皇帝が公的な上からのチャイナであるなら、道と幇こそがインナーなチャイナでありますことよ。

どれだけ少数者であってもチャイナであることを失わないコミュニティに、18世紀からの人口爆発が加われば周辺諸族はひとたまりもありませんやね。

19世紀後半の封禁令の弛緩により進行したチャイナの大移動は、100年も経たぬ間にマンジュ・グルンを蚕食し、「中国東北部」に仕立て上げてしまいました。内蒙も然り。そして、チベット、新疆では今なお人口圧にさらされ、「少数民族」はさらにジリジリと比率を下げ続けているワケです。新疆とか国策で屯田兵集落が連れて来られたりしてるし。正に戦は数ですよ。兄さん。

戦は数だよあにぃ。

中華街があるとご飯に困らなくていいよね

チベットの漢民族比率がチベット人を上回っている事からもそのように思えますがな。少数民族であれば、あっという間に溶けてしまうように思えますがな。

どこに行っても中華街はあると。

少数者が大多数の中に入って統治しようとすれば、そりゃ同化されますよ。でも、それが「漢文化に取り込まれる」という普遍化した表現だとやはり引っ掛かります。パンノニア平原に大多数のスラブ人が移り住み、定住地に変質していく中で、これを統治したマジャール人もまたスラブ化していきますが、これを指して「スラブ文化に取り込まれた」という表現は余り聞きません。

結局歴史は必要に迫られない限りは現状を維持しようとしているように見えるワケで、制服王朝が取り込まれていったのは、ホームグラウンドである高原を失って、農耕地に入って統治しようとしたが故の必然だったよーに思えます。モンゴルは唯一高原を喪失しなかったために農耕地域に同化する必要が無かったのではないでしょうか。

まぁ、モンゴルの場合は大帝国であった故に文化相対主義が高度に成熟していたとゆー側面もある気はします。確かクビライだったかな。「キリストもムハンマドも孔子もみなそれぞれに素晴らしいではないか」みたいな発言をしていたよーな。でも最高位はチベット仏教なんだケドね。

農耕民族にとっては耕やかされた土地の方が価値があると思うのですが、文化による価値観の違いを感じますね。

自分としては、たかゆさんが述べているように匈奴、鮮卑(されらに下ればモンゴルも)民族的違いを見出す意味がないと思います。これは漢民族側も同じであれば、本人たち遊牧民族たちにも違いを見出す意味がなかったのではないでしょうか。

以前、千夜さんの述べておられる「侵略民族が中国は帰るが、欧州は残る」ですが、これは同化されるかされないかという意味で考えるとしっくりきますね。

欧州への侵略というのが最盛期だったのはローマ滅亡前後の数百年ですが、この時期の侵略者であるゲルマン族たちは、ガリア戦記で書かれているように自分のテリトリーの周囲に無人地域を設けるような「殲滅するか・されるか」の統治スタイルの意識をもっていたことから、ある程度アイデンティティを保てたのではないでしょうか。

中国の場合は、そのまま漢民族の海の中に入っていく形の侵略だったので、同化して消えていったのだと思います。だからこそモンゴルや一時的な侵略であった場合が「帰った」ように目立つわけで。

ここで北帰したモンゴルだけ同化しなかったのは、多くの学者が述べているように、漢文化に触れる前に(漢文化に対抗できるだけの力を秘めた)イスラム文化を吸収してからではないでしょうか。

・・・たしかモンゴルじゃなかったでしたっけ?華北制圧後に全土を牧草地にしようと考えた王がいたのは・・・

そういうモンゴルが漢民族に同化せずに北帰したのは当然の帰結ではないでしょうか。

塩野七生さんが言われた、世界に覇する大国の条件として

「軍事力以外で他国・民族を圧倒させる文化が必要。そしてその文化は普遍的なもので、かつ受け入れる側の敗者にとってもメリットのあるものでないといけない」

と述べられてました。

これは納得させられる話じゃないかなと思います。

アメリカの民主主義、イスラムの宗教、ローマの土木技術(法体系という方もいるかも知れませんが)・・・

で、漢民族は体系づけられた文明・文化です。(他の大国みたいに代表的なものがないですが)

・マンジュ・グルンのハーン

・大モンゴル・ウルスを継承する大ハーン

・大明から禅譲された皇帝

・チベット仏教の最大施主

・ムスリムの庇護者

ってな具合で。(オーストリア皇帝、ハンガリー王として個別に君臨したハプスブルクの二重帝国みたいなイメージなんでしょーね。)

余談ですが。

であれば、上に述べた地理的、物理的問題じゃないかしら。

パンノニア平原に割拠したフンはローマに攻め入っては荒らして帰っていきました。ゴートなんかはイタリア半島やイベリア半島に居着いて王国を築き、カトリックに改宗しています。

鮮卑が魏を起こした頃は高原は柔然に掌握され帰る余地はありませんでした。

さらに言えば、民族のアイデンティティとか、「漢化」って何でしょうね。高原の人口が匈奴という民族、鮮卑という民族に置き換わるかと言えばさにあらず。匈奴という旗印に結集した牧民集団が匈奴であり、鮮卑という旗印に結集した牧民集団が鮮卑であったようです。モンゴルも然り。近代ナショナリズムに見る「民族」という括りではしっくり来ないらしーですよ。まぁ、全部他人の受け売りですケド。

そんなワケで、中世において近代的意味での「民族のアイデンティティ」が存在したという言説について、アタシは懐疑的です。ゲルマン諸族にしても、彼らは自分たちの話す方言を「ラテン語」だと考え、ラテン語を公用文書言語とするラテン語世界を構成し、ルネサンスまで続いているのですから。

結局「漢化」って、漢文資料で史書が編纂される辺りがキモなんじゃねーかって気がします。遊牧帝国でもペルシア語で史料が残ればペルシアの王朝として研究されるし、ラテン語で残れば欧州諸国の仲間入りです。それでもその支配階層に着目した研究なんかでは遊牧帝国としての有り様が見えることがあって、それは本当に「漢化」「ペルシア化」「欧州化」であるのか、と。

でも、鮮卑なんかは、そのまま中国に居ついて、北魏を建国し、漢化しましたから、欧州との差異は居つく/居つかないではなく、民族のアイデンティティーを持ち続けるか否かかな~?(多少ローマ化したり、キリスト教を受け入れても、民族として同化しませんよね)

秀吉の明攻略の可能性は判りませんが、時代が違うのでなんともですが、日中戦争で半島や満州などを占領しましたが、そこまでだったように同じ経過をたどる気がします。

日本は撤退で、漢化はしないかな。

成功した国家が無いじゃん

確かに、前者が○で、後者が×ですね。(^^;

日本ががんばっても北京占領が

精々じゃないでしょうか?

半島経由よりは台湾や南京経由で始めた方が

可能性は高そうな気がします。

あれだ、李自成は日本人だったと主張するのはどうニダ?

五胡はそのまま居付いてるし、北魏から唐も居付いてません?

一言で言えばベースキャンプの所在じゃないっすかね。

モンゴル高原を起点に進出して、高原を掌握していれば帰れるし、他が握っていれば帰れない。

ヨーロッパの場合でも、パンノニア平原を掌握した遊牧民(フン、アヴァール、マジャール)はそこを起点に出入りをしていたみたいですし、ゲルマン諸族の移動なんかはフンの移動による玉突きらしいですから、パンノニアに帰る余地は無いワケで、居つくしかないですよね。

統一と分立については、国という概念の差異とか、皇帝という存在の差異辺りも関係するような気はしますが、何とも。

よく思う疑問なのですが、ヨーロッパは複数の国に別れ、同じくらいの広さの中国は1つの国と言うのは、地形的問題ですかね。ヨーロッパは半島が多いからとか?

あと、ヨーロッパに侵入した民族ってそのまま居つきますが、中国に侵入した遊牧民は帰って行きますよね。

漢民族の国家で最大版図は、やはり河西回廊に西域の天山山脈の北路を押さえた唐ではないでしょうか(ただ、皇帝である李家は異民族の血が流れていたという説もありますが)。

そう考えると、やはり現在の中国の版図は漢民族の歴史的な版図ではないような気がします。

むろん、中華人民共和国は漢民族だけの国家でなく五十いくつの少数民族が共存する国家です。・・・ただ同じ複数の民族が共存する国家として、中国はアメリカと比べてマイノリティの権利保護が弱い気がします。(各民族を平等には扱っているのでしょうが)

以前、自分の日記で書いたのですが

よく歴史好きの人の間で話題になる話として

「豊臣秀吉に時間があれば、朝鮮出兵を始まりとして明を制覇し、中国支配ができたか?」

と

「ただし、中国支配ができたとして、そのまま日本は中国に飲み込まれ、中国の一地方になっていたろう」

というものがあります。

自分の結論としては、前者は○、後者は×です。