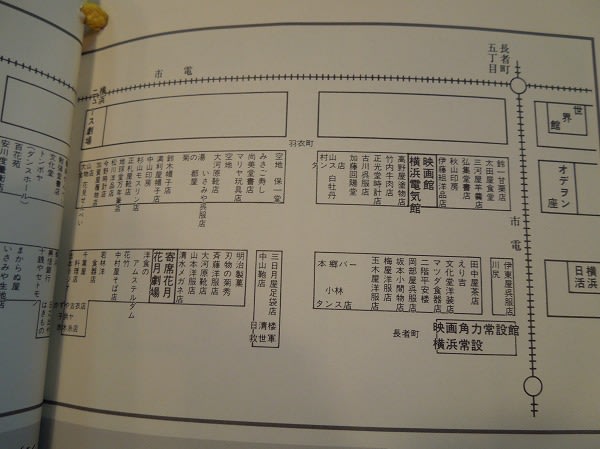

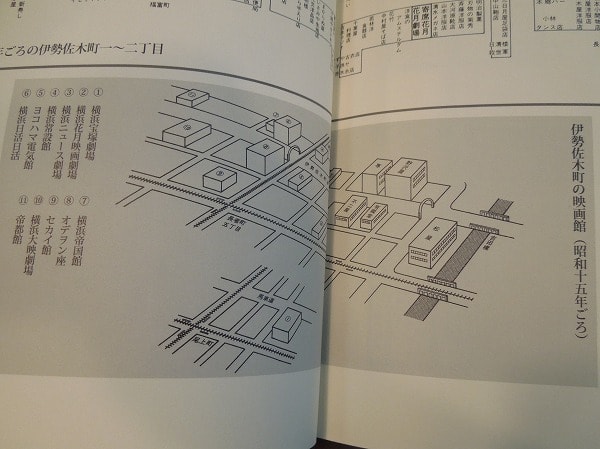

| 7月下旬のことだが、現在はもう辞めてしまった昔の楽団員や現役たちが集まって暑気払いを挙行した。 会場は、いつも打ち上げに使っていた福富町の「大鵬」だ。 まずは生ビールで乾杯! お通しのおでんが実にウマイ! ここは、どんなお通しが出るのか、毎回楽しみなのだ。  この店に来たら絶対にお勧めなのが「シメサバ」♪ もちろん自家製で、塩加減が絶妙♪ これはいくらでも食べられてしまうから困ってしまう。  サービスで頂いた湯豆腐どんぶりシラス盛り。 料理も素晴らしいのだが、凄いのはこの容器だ。なんと昭和34年から使っているという。何個もあったのに、年とともに割れたりして消えていき、「今じゃあ、これが最後の1個になりました」とご主人。 55年も使ってきたんだねぇ~  アジフライ♪ なんでこんなに旨いのか。良い素材を使っているからなのだろうが、それ以上にご主人の腕がこの絶品を作り出しているに違いない。 添えられた辛子だって、一切手抜き無しだ。 こんなウマイ料理を食べながら、そして呑みながらなので、話はどんどん盛り上がっていく。 昔の演奏会打ち上げでのこと、合宿で起きた事件、団員間の相関関係、さらには他所の楽隊の噂話などばかりで、音楽的に高尚な話題はないのだが…。 バカ話をしながら、壁に目を向けたらこんなモノがぶら下がっているのに気がついた。  『あのころの映画 続・想い出のプログラム』だ。 誰か映画好きのお客さんが寄贈していったらしい。  パラパラとめくっていくと…… そのなかに「南海の花束」も入っていた。  「オデヲン座改め 横浜東亜劇場」において昭和17年に上映された。 劇場名を変更したのはこの年だったんだね。オデヲンは敵性語ということで東亜劇場にしたようだ。 この映画館、戦後はアメリカに接収され、今度は「オクタゴンシアター」と改称されるのだが。 そして本来の「オデヲン座」という名前が消えてしまったため、昭和22年、曙町に別の「横浜オデヲン座」ができる。  ところで横浜市にお住まいの皆さん、大きな弧を描く根岸湾の両端に、かつて飛行艇の基地があったのをご存知でしょうか。戦前・戦中のことだけどね。 根岸側には大日本航空横浜支所(現日本航空)が、富岡側には海軍横浜航空隊(略して浜空)があり、根岸湾はその飛行艇の滑走路兼母港だったのである。 浜空が開隊されたのは昭和11年。その2年後の昭和13年に、大日本航空海洋部が誕生した。略して日航と呼んでいたのは、昔も今も変わらない。 当時、太平洋・大西洋航空路が花盛りで、欧米各国は大型飛行艇を盛んに飛ばしていた。日本も遅ればせながら、オーストラリア近くのチモールまで、6000キロの海外航空路開拓を計画。日航の仮事務所が浜空の基地入口に造られ、航空隊員の指導で飛行訓練も始まった。  根岸湾を滑走する九七式飛行艇。 翌年の4月、第1回目の定期便が富岡から出発。サイパンを経由してパラオまで行った。その後、日航専用の根岸飛行場ができるまで、月2~3回のベースで飛んでいた。 機体は川西航空機(株)製の九七式飛行艇を旅客機に改造したもので、座席は前に4席とうしろに12席ぐらいあった。その間にベッドが4つ、これは折りたたむとソファになる。南方へ物資を運ぶため、人間よりも荷物を積む目的で造られていたようだ。  飛行艇内部。 乗員は浜空隊員と日航の混成チームで、機長の上に尉官クラスの指揮官が付いていた。これが飛行艇の最高責任者で、民間の定期便としての飛行のほかに、南洋方面の偵察も兼ねていたのである。 昭和15年、根岸に日航専用の飛行場が完成し、横浜支所もこちらへ移転してきた。同年2月6日、根岸からの第1便がパラオヘ向けて離水。 サイバンまで10時間。向かい風のときはもっと時間がかかり、燃料は12時間分しか積めなかったので、そんな時は冷や汗ものだった。サイパンには日航ホテルと小林旅館があり、そこで1泊したのち、7時間かけてパラオまで飛んでいた。 根岸からの第1便が出たあと、毎月、第1・第2水曜にパラオ行き定期便が出るようになり、その後は毎週1便に増発された。 この路線を利用していたのは、南洋庁の役人、南洋興発会社の社員、そして軍人たちだった。浜空とは別れ独り立ちした日航ではあるが、特殊な任務のある時などは、浜空から指揮官が乗り組んでくることもあった。そんな時は大抵、航路をはずれて外国領の島に対する偵察飛行をしていたのだった。 日航の基地は掘割川河口にあり、一応、横浜空港と呼んでいたようである。 (国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスの画面にリンクしていますので、その下の方にある[同意する]ボタンをクリックしてください。そうすると地図上に①がありますので、これをクリック。米軍が撮影した当時の空中写真を閲覧できます) この写真は昭和23年、基地を接収した米軍が空撮したもので、河口の右側にある四角い埋め立て地が旧大日本航空の横浜空港だ。 海に面した埋立地の先端には空港ターミナルビルが建っていた。明るく近代的なビルで、1階は国際線にふさわしく、旅客カウンター・待合室・営業所・食堂・売店が整然と並び、2階には所長室・通信室・運航室などがあった。 屋上には総ガラス張りで冷房完備の、いまでいう管制室があり、気象担当および通信士が詰めていた。このほか整備工場、滑走台などの近代的な空港設備が整っていたのである。  チモール島まで航路が延長されたのは昭和16年だった。同島はポルトガルが主権を持っており、しかも、そこへ行くにはオランダ領上空も通過しなければならず、折衝が長引いていたのだが、これによって本格的な国際便が就航したのである。 ロマン香る南洋航路は、戦時体制下の国民に明るい希望を与えてくれた。 まさにその時代に封切られた映画が『南海の花束』だ。杉村春子、大日方伝らが出演し、トラック島で急病になった南洋庁総督婦人が、飛行挺の活躍により無事、本土へ搬送されるという物語である。この撮影は根岸の飛行場や日航の九七式飛行艇を使って行なわれた。 飛行艇に関しては磯子区役所発行の『浜・海・道』ⅠおよびⅡ、磯子の戦争体験を記録する会発行の『根岸の海から飛行艇が飛び立ったころ』が詳しい。 引用した写真はそれらからのもの。  資料集の表紙。 左端に本牧の鼻が見えている。映画でも南洋のシーンなのに、翼の陰から本牧二の谷、三の谷が見え隠れしていた。 海に浮かんでいるのは二式大艇。ロープを引っ張っている人たちがいるスロープが滑走台である。米軍の空撮でも写っている。  ちなみに、こちらは横浜海軍航空隊が使っていた滑走台。昭和38年の地図だが、まだこんな状態で残っていた。(横浜市三千分の一地形図より)  二式大艇。皇紀2602年(昭和17年)に制式採用されたから二式という。  現在ここには新日本石油根岸製油所の工場が建っている。 戦後、横浜空港を接収した米軍は残っていた飛行艇に穴をあけて、根岸湾の中に沈めてしまった。ただ、日本製の飛行艇の性能が素晴らしかったので、二式大艇1機だけはアメリカに持ち帰り研究材料になったという。 その後、飛行艇は返還され日本財団を経て、現在は海上自衛隊鹿屋基地で展示されている。 ちなみに、九七式飛行艇・二式大艇・紫電改などを製造していた川西航空機は戦後、新明和工業株式会社となりYS-11や飛行艇(PS-1、US-1)など航空機の製造を再開した。現在はUS-2の生産を行っており、つい最近はこんな記事にも登場していた。 飛行艇の話が長くなってしまったが、『あのころの映画 続・想い出のプログラム』の巻末には、こんな地図も掲載されていた。  マリヤ玩具店、弘集堂書店、刃物の菊秀なんていうお店が見える。 「マリヤ」で買ったオモチャ、弘集堂で買った参考書で育ったハマっ子も多いのではないかな。 「菊秀」のご主人(何代目かな)は蓄音機とレコードが大好きで、20年以上前だったろうか、有隣堂の地下で蓄音機のコンサートを定期的に開いていたっけ。 ところで、刃物屋さんには何故、「菊○」とか「菊×」というふうに「菊」がつく店が多いのかな。 それと、おでん屋さんの暖簾には蕪の絵が描かれていることが多い。 ずっと気になっている商店街の謎だ。  若いころの島崎藤村が働いていたという「まからぬや」も見える。 昭和10年頃の地図だ。 現在の地図や風景と比べながら眺めていると、結構楽しいね。  こちらは昭和15年ころの劇場配置図だ。 ずいぶんあったんだなぁ…。 たまには伊勢ブラでもしてみるか。  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

当時の沖だから、現在は製油所の下かも。

「横浜日活日活」は校正ミスでしょうね。

大映・・・大都館というのが横浜大映になっているのですが、

これは昭和17年に閉館しているようですよ。

戦後の大映と同じなのでしょうかね。

世界館というのは昭和2年頃にできて、

戦後は消えていますが、

どんな映画をやっていたのかは分かりません。

この辺は、あの専門家に訊けばいいのかな。

安売りの眼鏡屋さんが この春に店仕舞いされました。

看板などが取り払われると その下には「わかばやし」の

文字が。洋食器の若林さん、店の佇まいを思い出しました。

「磯丸水産 浜焼」という看板が取り付けられているところでした。

こんな店ですね。

http://www.isomaru.jp/