地域振興、町おこしの鍵として、B級グルメがにぎやかです。記録的暑さだった今年の夏(。。。というか、もう昨年のこと、ね)。御殿場に通うようになって間もなくの頃、富士宮焼きそばをいただきました。だいぶ遅ればせながらではありますが。。。流行りのB級グルメに接したわけです。御殿場で富士宮焼きそば?って思うけど、それがあるんですよね~。どうやらご当地グルメは「ご当地」だけのものではないらしく、ある一定の圏内であればギリギリ恩恵にあずかれるということかな?おおらかな枠組みなのですね。ふだんは屋台で出てくるような食べ物にはまったくと言っていいほど関心を示さないお義父さんが「これはおいしい」と喜んでくれました。これってホントに珍しいことなのです。B級がB級たるゆえんは、そのお値段の手頃さにあると思いますが、それ以上にはじめてだけどなんだか「なつかしい味」というのが決め手なんだと思います。子どもからおじいちゃんおばぁちゃんまでがターゲット。いまどきこれほどの射程圏を持っている「グルメ」っていうのは他に見当たりません。

相模原のお隣、厚木のシロコロホルモンなどはB級グルメの火付け役としての栄誉をほしいままにしています(?)。その厚木市で今年はB級グルメの大会、B1グランプリが開催されたそうだけど、最大のブームは去ったとか僕が勝手に思っていたのは間違いだったらしく、不景気のど真ん中にありながら過去最高の来場者数を記録したとか。これは一過性のブームなどではないっていうのが、本当のところみたいですね。

かなり以前のことになっちゃったけれど、僕はごくごく短い期間に厚木で働いていたことがあって、仕事帰りにはホルモン焼で一杯っていうのに、先輩方とずいぶんご一緒しました。当時は、おんぼろでこきたないホルモン焼のお店がたくさんあって、お世辞にも「上品」とは言い難いところばかりでしたが、B級というのもいまは流行の最先端ということなのか、ずいぶんこざっぱりしたお店が増えているようです。変われば変わるもんなんだなぁ~。でも、ちょっとなつかし。だって、それは昔「シロモツ」という名前でさんざん食べた味だし。そうなんですよね。一過性のブームでないことは最初からはっきりしていて、もともとご当地に普通にあったことにスポットをあてているんですよね。あたらしい「見え方」を提示しただけにすぎないのに、それが空前のブームを引き起こした。だから「リバイバル」っていうのとはちょっと違っているように思うのです。このブームを楽しんでいる人たちにとって、数々のご当地グルメは「新発見」の連続のはずだし。お客さんの好奇心が「未知」に向かっているところが、なんとも健康的だなぁって思います。それと同時に、知らないことっていうのは、足元や目の前にもたくさんあるんだってことを再発見させられた。それを「おいしい」といって次から次へと飲み込んでいける精神は、健康そのものですな。

まったく新しいことではない。これはB級グルメのおもしろいところ。

もうありふれているとしかいいようのない、足元のことに目を開いた、っていうことがたんなるブームとはひと味違う。

もともとあったことに目を開くっていうのは、ショーアップされた分かりやすさはないのだけれど、そういう視点を獲得できた人には「劇的」な変化をもたらすはずです。再発見というのは、ありふれた出来事なのではない。こういうことが社会現象として広がっていったのには、なにがしかの必然性を感じてしまうのだけど、相手はグルメなんだから、なんだかんだいうよりは「食べて」しまったほうがはやいですね。

「足柄山の金太郎」で有名な南足柄市。最近じゃぁ「金太郎って、誰?」っていう人も増えてきているみたい。あらら~。目立った名物なんてあったかしら?っていうくらいだったけど、このごろは「カレー」を主役にして町おこしを盛り上げているのだとか。金太郎の「まさかり」にちなんで「まさカリー」って。。。それって、ただのダジャレじゃんかさ~!

しかも、金太郎本人ではなくて、持ち物の方に焦点が。。。ま、たしかに、「まさかり」と言えば「金太郎」というくらい、「金太郎」にとっての重要なアイテムにはなっているけれどね。はたして「まさカリー」の認知度やいかに?がんばれ、南足柄!

南足柄は僕の妹が結婚して、子どもを産んで、平和に暮らしているところでもあります。

南足柄には「足柄」という名前の駅はなくて、中心は「関本」の駅。そこから足柄峠へと向かう一本の道があって、妹夫婦が暮らしているところを過ぎると山深い雰囲気満点。しばらく行ったところの右手の山には足柄神社があります。

見た目は普通の神社なのですが、昔から僕の父が「あそこの神社は由緒が違う」といっては、ちょっと特別なんだということを強調していました。「昔は教科書にも取上げられていた」とか「戦争中は権威があった」とか。宮崎県は高千穂のふもと出身の父が、どうして足柄神社のことが教科書にのっていたことを知ったのか?たぶん、また聞きのまた聞きなんじゃないかとおもうけど。いまだに典拠不明。いつだって説明が中途半端な父なので、どう特別なのかはよくわかりません。。。つまりは「古事記」にまで遡る由緒があると言いたかったようなんです。

神社そのものは長い時間に何度か場所を変えているとのこと。天慶三年朱雀天皇の御代、明神獄に奉斎され。。。といいますから、創建は西暦940年。足柄峠、矢倉獄と山々の頂を遷り渡り、鎌倉時代末期に現在のところに鎮座されたということですが、どういう理由で遷座が繰り返されることになったのか?その経緯については定かではありません。ただ、足柄之坂というのは、だいたいこの遷座によってひかれる線に対応していると考えても差し支えないように思います。

神奈川県神社庁の紹介によると、どこにどう伝わっていたのかは不明だけれど、古事記そのものには記載されていないことが説明されていたりします。例えば、足柄之坂で白鹿に出会ったヤマトタケルノミコトの行動は古事記の記述では「蒜(ひる)を白鹿に投げつけて殺した」というものでした。

古事記では以下のように書かれています。

そのお途中で、足柄山の坂の下で、お食事をなすっておいでになりますと、

その坂の神が、白いしかに姿をかえて現われて、命を見つめてつっ立っておりました。

命は、それをご覧になると、お食べ残しのにら(蒜)の切はしをお取りになって、

そのしかをめがけてお投げつけになりました。

すると、それがちょうど目にあたって、しかはばたりと倒れてしまいました。

鈴木三重吉訳で「にら」とされているものが「蒜」を指しています。

「山蒜」とも言われていて、どうやら「野蒜(のびる)」のことではないか?という説が一般的。

話自体は読み流してしまえば「なにこれ?」っていうくらい他愛ないのですが、「ヒル」という音には少々無視できないところがあるので、少し立ち止まってみる必要がありそうです。

なぜなら「蒜」=「ヒル」は「昼」=「日」、「蛭」の音と同じだから。

古事記では打ち倒される土地の神が「白鹿」の姿であらわれることが多いのですが、これがいったいどういう象徴であるのか?も気になるところです。ここで、「白鹿」を打ち倒すのが「蒜」=「昼」であるなら、それは大日孁貴神 (おおひるめのむちのかみ)、いわゆる天照大御神(あまてらすおおみかみ)をイメージさせるからです。もし「蒜」=「蛭」の意であるならば、それはいわくつきの存在、「水蛭子」のイメージを喚起します。それを坂の途中の石の上に座ってガジガジと食べていた。ヤマトタケルノミコトの食べ物は、ある種の神聖さをにおわせつつも、ありふれた自生の食べ物だったことは意味深長です。その食べかけの切れ端を投げつけただけで白鹿は倒されてしまうのですから、「蒜」がたんなる「蒜」であるはずはありません。

が、神奈川県神社庁の説明ではまったく別様の説明がなされています。

日本武尊御東征の砌、足柄村にしばし御滞在なされ仮宮安在所を設け慰労後、

尚明神嶽から足柄山を越えなむとするも樹木草生い繁り遂に進路に御迷いの所、

白鹿眼前に現れ、其の後に従い足柄峠に難なく進むことが出来、

此処に於て白鹿消え給うと、これ神霊の御導きならむと

待僕を同所に三年間滞在させ、神霊を齋祀されたと云はれている 。

まるで正反対の説明なのです。しかも、神社庁の説明には「蒜」のくだりがありません。

こういう事態に遭遇すると「どちらが正しいのか?」という問はまったく機能しません。というより、そのような問はどこまでもいっても不毛、ですね。

むしろ、「なぜ複数の説明が受容されうるのか?」と考えたいところです。

土地の人たちがこの神話をどういうカタチで受け入れていたのか?についてはなかなか鮮やかに伝えています。文字による記録「古事記」「日本書紀」でさえオリジナルは失われていて、写本の誠意を信じるところからスタートしているわけですが、オリジナルの方は各地の話を採話するにあたって、長老や語り部が語り継いできた言い伝え、伝説を頼りにしていたわけですから、時代による条件や事情は違っていても、トポロジカルな立ち位置は現代とあまり変わらないのかもしれません。むしろ、わざと空白を残したことによって、古代の人のものの見方が現代の位置に立つことを可能にしていうような。。。それは、ひょっとしたら逆も成立させうる。僕にはこういう構造を保存し続けている精神がきわめて倫理的に思えるのですけど、今はまだ「直観」にしか過ぎません。

足柄神社前の道はそのままひたすらにまっすぐ行けば、峠にたどり着きます。そこを越えていくと小山の足柄駅へと抜ける道につながっています。

足柄之坂も反対側に下っていくと、このあたりでも富士宮やきそばをいただくことが出来ます。

B級グルメの世界では、足柄山の東と西ではおおきく水をあけられていますが、ここはひとつ「まさカリー」にもがんばって欲しいところです。

相模原のお隣、厚木のシロコロホルモンなどはB級グルメの火付け役としての栄誉をほしいままにしています(?)。その厚木市で今年はB級グルメの大会、B1グランプリが開催されたそうだけど、最大のブームは去ったとか僕が勝手に思っていたのは間違いだったらしく、不景気のど真ん中にありながら過去最高の来場者数を記録したとか。これは一過性のブームなどではないっていうのが、本当のところみたいですね。

かなり以前のことになっちゃったけれど、僕はごくごく短い期間に厚木で働いていたことがあって、仕事帰りにはホルモン焼で一杯っていうのに、先輩方とずいぶんご一緒しました。当時は、おんぼろでこきたないホルモン焼のお店がたくさんあって、お世辞にも「上品」とは言い難いところばかりでしたが、B級というのもいまは流行の最先端ということなのか、ずいぶんこざっぱりしたお店が増えているようです。変われば変わるもんなんだなぁ~。でも、ちょっとなつかし。だって、それは昔「シロモツ」という名前でさんざん食べた味だし。そうなんですよね。一過性のブームでないことは最初からはっきりしていて、もともとご当地に普通にあったことにスポットをあてているんですよね。あたらしい「見え方」を提示しただけにすぎないのに、それが空前のブームを引き起こした。だから「リバイバル」っていうのとはちょっと違っているように思うのです。このブームを楽しんでいる人たちにとって、数々のご当地グルメは「新発見」の連続のはずだし。お客さんの好奇心が「未知」に向かっているところが、なんとも健康的だなぁって思います。それと同時に、知らないことっていうのは、足元や目の前にもたくさんあるんだってことを再発見させられた。それを「おいしい」といって次から次へと飲み込んでいける精神は、健康そのものですな。

まったく新しいことではない。これはB級グルメのおもしろいところ。

もうありふれているとしかいいようのない、足元のことに目を開いた、っていうことがたんなるブームとはひと味違う。

もともとあったことに目を開くっていうのは、ショーアップされた分かりやすさはないのだけれど、そういう視点を獲得できた人には「劇的」な変化をもたらすはずです。再発見というのは、ありふれた出来事なのではない。こういうことが社会現象として広がっていったのには、なにがしかの必然性を感じてしまうのだけど、相手はグルメなんだから、なんだかんだいうよりは「食べて」しまったほうがはやいですね。

「足柄山の金太郎」で有名な南足柄市。最近じゃぁ「金太郎って、誰?」っていう人も増えてきているみたい。あらら~。目立った名物なんてあったかしら?っていうくらいだったけど、このごろは「カレー」を主役にして町おこしを盛り上げているのだとか。金太郎の「まさかり」にちなんで「まさカリー」って。。。それって、ただのダジャレじゃんかさ~!

しかも、金太郎本人ではなくて、持ち物の方に焦点が。。。ま、たしかに、「まさかり」と言えば「金太郎」というくらい、「金太郎」にとっての重要なアイテムにはなっているけれどね。はたして「まさカリー」の認知度やいかに?がんばれ、南足柄!

南足柄は僕の妹が結婚して、子どもを産んで、平和に暮らしているところでもあります。

南足柄には「足柄」という名前の駅はなくて、中心は「関本」の駅。そこから足柄峠へと向かう一本の道があって、妹夫婦が暮らしているところを過ぎると山深い雰囲気満点。しばらく行ったところの右手の山には足柄神社があります。

見た目は普通の神社なのですが、昔から僕の父が「あそこの神社は由緒が違う」といっては、ちょっと特別なんだということを強調していました。「昔は教科書にも取上げられていた」とか「戦争中は権威があった」とか。宮崎県は高千穂のふもと出身の父が、どうして足柄神社のことが教科書にのっていたことを知ったのか?たぶん、また聞きのまた聞きなんじゃないかとおもうけど。いまだに典拠不明。いつだって説明が中途半端な父なので、どう特別なのかはよくわかりません。。。つまりは「古事記」にまで遡る由緒があると言いたかったようなんです。

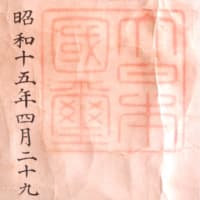

神社そのものは長い時間に何度か場所を変えているとのこと。天慶三年朱雀天皇の御代、明神獄に奉斎され。。。といいますから、創建は西暦940年。足柄峠、矢倉獄と山々の頂を遷り渡り、鎌倉時代末期に現在のところに鎮座されたということですが、どういう理由で遷座が繰り返されることになったのか?その経緯については定かではありません。ただ、足柄之坂というのは、だいたいこの遷座によってひかれる線に対応していると考えても差し支えないように思います。

神奈川県神社庁の紹介によると、どこにどう伝わっていたのかは不明だけれど、古事記そのものには記載されていないことが説明されていたりします。例えば、足柄之坂で白鹿に出会ったヤマトタケルノミコトの行動は古事記の記述では「蒜(ひる)を白鹿に投げつけて殺した」というものでした。

古事記では以下のように書かれています。

そのお途中で、足柄山の坂の下で、お食事をなすっておいでになりますと、

その坂の神が、白いしかに姿をかえて現われて、命を見つめてつっ立っておりました。

命は、それをご覧になると、お食べ残しのにら(蒜)の切はしをお取りになって、

そのしかをめがけてお投げつけになりました。

すると、それがちょうど目にあたって、しかはばたりと倒れてしまいました。

鈴木三重吉訳で「にら」とされているものが「蒜」を指しています。

「山蒜」とも言われていて、どうやら「野蒜(のびる)」のことではないか?という説が一般的。

話自体は読み流してしまえば「なにこれ?」っていうくらい他愛ないのですが、「ヒル」という音には少々無視できないところがあるので、少し立ち止まってみる必要がありそうです。

なぜなら「蒜」=「ヒル」は「昼」=「日」、「蛭」の音と同じだから。

古事記では打ち倒される土地の神が「白鹿」の姿であらわれることが多いのですが、これがいったいどういう象徴であるのか?も気になるところです。ここで、「白鹿」を打ち倒すのが「蒜」=「昼」であるなら、それは大日孁貴神 (おおひるめのむちのかみ)、いわゆる天照大御神(あまてらすおおみかみ)をイメージさせるからです。もし「蒜」=「蛭」の意であるならば、それはいわくつきの存在、「水蛭子」のイメージを喚起します。それを坂の途中の石の上に座ってガジガジと食べていた。ヤマトタケルノミコトの食べ物は、ある種の神聖さをにおわせつつも、ありふれた自生の食べ物だったことは意味深長です。その食べかけの切れ端を投げつけただけで白鹿は倒されてしまうのですから、「蒜」がたんなる「蒜」であるはずはありません。

が、神奈川県神社庁の説明ではまったく別様の説明がなされています。

日本武尊御東征の砌、足柄村にしばし御滞在なされ仮宮安在所を設け慰労後、

尚明神嶽から足柄山を越えなむとするも樹木草生い繁り遂に進路に御迷いの所、

白鹿眼前に現れ、其の後に従い足柄峠に難なく進むことが出来、

此処に於て白鹿消え給うと、これ神霊の御導きならむと

待僕を同所に三年間滞在させ、神霊を齋祀されたと云はれている 。

まるで正反対の説明なのです。しかも、神社庁の説明には「蒜」のくだりがありません。

こういう事態に遭遇すると「どちらが正しいのか?」という問はまったく機能しません。というより、そのような問はどこまでもいっても不毛、ですね。

むしろ、「なぜ複数の説明が受容されうるのか?」と考えたいところです。

土地の人たちがこの神話をどういうカタチで受け入れていたのか?についてはなかなか鮮やかに伝えています。文字による記録「古事記」「日本書紀」でさえオリジナルは失われていて、写本の誠意を信じるところからスタートしているわけですが、オリジナルの方は各地の話を採話するにあたって、長老や語り部が語り継いできた言い伝え、伝説を頼りにしていたわけですから、時代による条件や事情は違っていても、トポロジカルな立ち位置は現代とあまり変わらないのかもしれません。むしろ、わざと空白を残したことによって、古代の人のものの見方が現代の位置に立つことを可能にしていうような。。。それは、ひょっとしたら逆も成立させうる。僕にはこういう構造を保存し続けている精神がきわめて倫理的に思えるのですけど、今はまだ「直観」にしか過ぎません。

足柄神社前の道はそのままひたすらにまっすぐ行けば、峠にたどり着きます。そこを越えていくと小山の足柄駅へと抜ける道につながっています。

足柄之坂も反対側に下っていくと、このあたりでも富士宮やきそばをいただくことが出来ます。

B級グルメの世界では、足柄山の東と西ではおおきく水をあけられていますが、ここはひとつ「まさカリー」にもがんばって欲しいところです。