5/14の記事で春日大社の創建について

お話ししましたが、

今回はご祭神の一柱、建御雷神様についてです。

建御雷神

たけみかづちのかみと、読みます。

古事記では建御雷神、

建御雷之男神(たけみかづちのおかみ)とも。

日本書紀では武甕雷神、武甕槌神

という漢字で書かれます。

建御雷神様は国譲り神話の中で活躍します。

ご存知の方も多いと思いますが、

古事記の中のお話しをおおまかにいうと、

こんな感じです。

①

天照大神は邇邇芸尊(ににぎのみこと)を

葦原中つ国に遣わし、

治めさせることにしました。

※ニニギノミコトは古事記でも、日本書紀でも

もっと長い名前ですが、今回は邇邇芸尊で。

②

そこで邇邇芸尊が降臨するため、

先に葦原の中つ国を平定しに行く神として

建御雷神が選ばれました。

そして天鳥船神(あめのとりふねのかみ)と

ともに、高天の原から

出雲のいざさの小浜に降り立ちました。

※日本書紀では、一緒に平定に向かう神は

天鳥船神ではなく、経津主神(ふつぬしのかみ)

と書かれています。

経津主神は、後から春日大社に招来された

神様の一柱です。

③

建御雷神は、十拳剣(とつかつるぎ)を抜いて

それを逆さに立てて、

その剣の先に胡座をかいて座り、

大国主命(おおくにぬしのみこと)に、

国を譲るか?と迫ったそうです。

※ひえー、剣の先に胡座で座るって何?

初めに古事記を読んだ時思いました。

しかも、いきなり降りてきて、

そんな異様なワザ?を見せられ、

譲れ!はすごいです。

④

大国主命は息子が返事をすると答えました。

息子の事代主命(ことしろぬしのみこと)は、

ひとつ返事で、どうぞ差し上げます!と、

乗っていた船を踏んで傾け青柴垣に変えて

海へ隠れてしまいました。

※事代主は、こんな人アブナイ!

話の通じる相手じゃない!と思い

逃げるが勝ち、に走ったのかと思います。

しかも建御雷神のパフォーマンスは、効果抜群!

あまりに驚き恐れた事代主命は海に隠れた、

というのですよ。

ここの箇所の言葉は、

実は語釈や口語訳でもイマイチ?です。

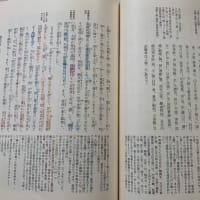

原文の書き下しは

かしこし。この国は、天つ神に奉らむ。

といひて、すなわち、その船を踏み傾けて

天の逆手を青柴垣に打ち成して、隠りき。

です。

天の逆手については、呪術の一種というのが

だいたいの語釈で言われてることです。

青柴垣は、小学館の古事記では、

古代の漁法に使う仕掛けのひとつ。

魚を誘い込んで捕らえるもの。

とか、灌木を編んだ垣根。

岩波の古事記は

青い柴の垣根で、神の籠る所

としています。

島根の美保関に美保神社という、事代主様を

おまつりしている神社があります。

その神社の春のお祭りで、この国譲り神話に

因んだ青柴垣神事という、祭祀が行われています。

見学に行ったことがありますが、すごいお祭りです。

神事の詳しいことはこちらをご確認ください。

青柴垣神事

サントリー地域文化賞 美保神社大祭奉賛会

事代主神をまつる神社に、厳格な禊ぎを

しながら事代主の神籠りと再生をあらわす

神事が行われていることを考えると…

天の逆手によって、船を青柴垣に変えて、

事代主がそこに籠ったという解釈で

いいんでしょうね、と思います。

⑤

もう1人の息子の建御名方(たけみなかた)は

相撲で勝負を挑みました。

建御雷が、建御名方の手を取ると

建御雷の片手は氷の柱に、

もう片方は剣に変わって、建御名方の腕を

簡単に投げ、切ってしまいました。

建御名方は恐れ慄いて、逃げました。

ここの原文の表現は

(建御名方が建御雷の手を取った時)

故、その御手を取らしむれば、即ち、

立ち氷に取り成し、また、劔刃に取り成しつ。

氷柱と劔に腕が変わるなんて!

変身ロボット?みたいですよね。

しかもすごいパワーなんです。

(建御名方の手を)

乞いよせて取れば、若葦を取るが如く

とりひしぎて投げ離ちたまへば、即ち、

逃げいにき。

建御名方の手を若葦の葉を取るように

握り潰して投げた、と。

ひしぎ、は掴みつぶすという意味に取られています。

すっごい握力ってことでしょ?

建御雷神の腕、氷柱になるし、劔になるし、

握力もすごいんです。

⑥

でも建御雷は追いかけてきて、建御名方は

信濃の諏訪湖で捕まってしまいました。

私はもう、ここ諏訪から出ませんから!

中つ国も天孫に差し上げるので助けて下さい。

息子が二人とも降参したので、

大国主命も仰せに従い、譲ります!

と降参しました。

というお話しです。

ま、全然、譲り、ではないよねと思いますが…。

それはともかく

ここの建御雷と建御名方のお相撲シーンは

お相撲の起源とされているところです。

そして、建御名方神様はこのようなわけで

諏訪大社にお祭りされています。

ちなみに、お父さんの大国主命様は

出雲大社のご祭神です。

そんなふうに、大国主は出雲に、

事代主は美保関、建御名方は諏訪へと移り

邇邇芸尊が降臨してきて、

建御雷神のミッション終了です。

ほぼ、たった一神で中つ国を《譲らせ》て

天照大神の命を守り、天孫の邇邇芸尊に

差し出したという実績、

神様の力としては、パフォーマンスもパワーも

異様で、強烈!

そんな伝承を帯びた強い武神が建御雷神様でした。

この建御雷神様が

できたばかりの平城宮を見守る

御蓋山の頂きに降りたった時、

奈良の都で奉斎しようとする人々が、

この神様なら!と期待を寄せて、

どれほど心安らいだことだろうか、と思います。

他のご祭神については、また次回に!

お話ししましたが、

今回はご祭神の一柱、建御雷神様についてです。

建御雷神

たけみかづちのかみと、読みます。

古事記では建御雷神、

建御雷之男神(たけみかづちのおかみ)とも。

日本書紀では武甕雷神、武甕槌神

という漢字で書かれます。

建御雷神様は国譲り神話の中で活躍します。

ご存知の方も多いと思いますが、

古事記の中のお話しをおおまかにいうと、

こんな感じです。

①

天照大神は邇邇芸尊(ににぎのみこと)を

葦原中つ国に遣わし、

治めさせることにしました。

※ニニギノミコトは古事記でも、日本書紀でも

もっと長い名前ですが、今回は邇邇芸尊で。

②

そこで邇邇芸尊が降臨するため、

先に葦原の中つ国を平定しに行く神として

建御雷神が選ばれました。

そして天鳥船神(あめのとりふねのかみ)と

ともに、高天の原から

出雲のいざさの小浜に降り立ちました。

※日本書紀では、一緒に平定に向かう神は

天鳥船神ではなく、経津主神(ふつぬしのかみ)

と書かれています。

経津主神は、後から春日大社に招来された

神様の一柱です。

③

建御雷神は、十拳剣(とつかつるぎ)を抜いて

それを逆さに立てて、

その剣の先に胡座をかいて座り、

大国主命(おおくにぬしのみこと)に、

国を譲るか?と迫ったそうです。

※ひえー、剣の先に胡座で座るって何?

初めに古事記を読んだ時思いました。

しかも、いきなり降りてきて、

そんな異様なワザ?を見せられ、

譲れ!はすごいです。

④

大国主命は息子が返事をすると答えました。

息子の事代主命(ことしろぬしのみこと)は、

ひとつ返事で、どうぞ差し上げます!と、

乗っていた船を踏んで傾け青柴垣に変えて

海へ隠れてしまいました。

※事代主は、こんな人アブナイ!

話の通じる相手じゃない!と思い

逃げるが勝ち、に走ったのかと思います。

しかも建御雷神のパフォーマンスは、効果抜群!

あまりに驚き恐れた事代主命は海に隠れた、

というのですよ。

ここの箇所の言葉は、

実は語釈や口語訳でもイマイチ?です。

原文の書き下しは

かしこし。この国は、天つ神に奉らむ。

といひて、すなわち、その船を踏み傾けて

天の逆手を青柴垣に打ち成して、隠りき。

です。

天の逆手については、呪術の一種というのが

だいたいの語釈で言われてることです。

青柴垣は、小学館の古事記では、

古代の漁法に使う仕掛けのひとつ。

魚を誘い込んで捕らえるもの。

とか、灌木を編んだ垣根。

岩波の古事記は

青い柴の垣根で、神の籠る所

としています。

島根の美保関に美保神社という、事代主様を

おまつりしている神社があります。

その神社の春のお祭りで、この国譲り神話に

因んだ青柴垣神事という、祭祀が行われています。

見学に行ったことがありますが、すごいお祭りです。

神事の詳しいことはこちらをご確認ください。

青柴垣神事

サントリー地域文化賞 美保神社大祭奉賛会

事代主神をまつる神社に、厳格な禊ぎを

しながら事代主の神籠りと再生をあらわす

神事が行われていることを考えると…

天の逆手によって、船を青柴垣に変えて、

事代主がそこに籠ったという解釈で

いいんでしょうね、と思います。

⑤

もう1人の息子の建御名方(たけみなかた)は

相撲で勝負を挑みました。

建御雷が、建御名方の手を取ると

建御雷の片手は氷の柱に、

もう片方は剣に変わって、建御名方の腕を

簡単に投げ、切ってしまいました。

建御名方は恐れ慄いて、逃げました。

ここの原文の表現は

(建御名方が建御雷の手を取った時)

故、その御手を取らしむれば、即ち、

立ち氷に取り成し、また、劔刃に取り成しつ。

氷柱と劔に腕が変わるなんて!

変身ロボット?みたいですよね。

しかもすごいパワーなんです。

(建御名方の手を)

乞いよせて取れば、若葦を取るが如く

とりひしぎて投げ離ちたまへば、即ち、

逃げいにき。

建御名方の手を若葦の葉を取るように

握り潰して投げた、と。

ひしぎ、は掴みつぶすという意味に取られています。

すっごい握力ってことでしょ?

建御雷神の腕、氷柱になるし、劔になるし、

握力もすごいんです。

⑥

でも建御雷は追いかけてきて、建御名方は

信濃の諏訪湖で捕まってしまいました。

私はもう、ここ諏訪から出ませんから!

中つ国も天孫に差し上げるので助けて下さい。

息子が二人とも降参したので、

大国主命も仰せに従い、譲ります!

と降参しました。

というお話しです。

ま、全然、譲り、ではないよねと思いますが…。

それはともかく

ここの建御雷と建御名方のお相撲シーンは

お相撲の起源とされているところです。

そして、建御名方神様はこのようなわけで

諏訪大社にお祭りされています。

ちなみに、お父さんの大国主命様は

出雲大社のご祭神です。

そんなふうに、大国主は出雲に、

事代主は美保関、建御名方は諏訪へと移り

邇邇芸尊が降臨してきて、

建御雷神のミッション終了です。

ほぼ、たった一神で中つ国を《譲らせ》て

天照大神の命を守り、天孫の邇邇芸尊に

差し出したという実績、

神様の力としては、パフォーマンスもパワーも

異様で、強烈!

そんな伝承を帯びた強い武神が建御雷神様でした。

この建御雷神様が

できたばかりの平城宮を見守る

御蓋山の頂きに降りたった時、

奈良の都で奉斎しようとする人々が、

この神様なら!と期待を寄せて、

どれほど心安らいだことだろうか、と思います。

他のご祭神については、また次回に!