日本原子力学会、放射線レベルの意味を解説~福島原発事故の概要もまとめ(INTERNET Watch) - goo ニュース

「

日本原子力学会では、3月15日10時に福島第一原発の3号機周辺で毎時400ミリシーベルトという高い線量が計測されたが、これは敷地内の局所的な値であり、敷地境界では15日9時に正門で観測された毎時1万1930マイクロシーベルトが最大だったという。1ミリシーベルトは1000マイクロシーベルトに相当する。

毎時1万1930マイクロシーベルトとは、1時間その場所にいると、1万1930マイクロシーベルトという放射線量を浴びるという意味。ただし、毎時1万1930マイクロシーベルトは最大値で、平均的にはずっと低い値で推移しているという。

国連科学委員会の報告によれば、自然界から受ける1人当たりの平均の放射線量は年間2400マイクロシーベルトだったと説明。自然界から受ける放射線の量は場所によって異なり、年間1万~2万マイクロシーベルトに達する人も多いとしている。

なお、東京とニューヨークの往復で200マイクロシーベルト、胃のレントゲン撮影で1回600マイクロシーベルト、CTスキャンでは6900マイクロシーベルトの放射線を浴びているという。

また、1回の被ばくで10万マイクロシーベルト(100ミリシーベルト)を大きく超えた場合には、ガンの発生確率が被ばく量に比例して増加するとされているが、それ以下の被ばくではガンの有意な増加はみられていないとしている。

日本原子力学会ではこのほか、福島第一原発と福島第二原発の事故の概要と経緯についてもとりまとめており、水素爆発が発生した理由などについて解説している。なお、概要と経緯は新たな情報が得られた段階で、随時更新される可能性がある。

」

まぁ「落ち着け!」って話ではあるね...。

まぁ「落ち着け!」って話ではあるね...。

放射線量 20キロ超避難 健康影響なし (産経新聞) - goo ニュース

「

東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発の事故で漏れ出したとみられる放射性物質(放射能)が、200キロ以上離れた首都圏でも通常より高い値で計測された。避難を余儀なくされた人たちはもちろん、東北や関東地域に住む人たちにも健康被害の不安が広まっている。健康への影響や予防法をまとめた。(平沢裕子)

◆被曝防止3原則

今回の原発トラブルでは、福島第1原発3号機周辺で1時間当たり400ミリシーベルトの放射線量が計測され、原発から20キロ以内の住民には避難指示、20~30キロ以内で屋内退避の指示が出された。また、関東地域でも通常を上回る線量が計測された。「通常の何倍もの線量」と言われると不安を感じる人は多いが、ICRP(国際放射線防護委員会)委員で京都大学の丹羽太貫(おおつら)名誉教授は「放射線量は距離に応じて急激に低減する。炉心のすぐそばで長時間作業をしているなら別だが、20キロ以上離れた場所にいる住民が浴びる線量は健康に影響を与えるものではない」と話す。

人為的に浴びても健康影響がないとされる放射線量の目安は年間1ミリシーベルトだが、私たちは普通に生活しているだけでも年間2・4ミリシーベルトの放射線を浴びるし、胸のCT(コンピューター断層撮影装置)スキャンでは1回に6・9ミリシーベルトの放射線を浴びている。15日に福島市で計測された大気中の放射線量は23・18マイクロシーベルトで、健康への影響はないと考えてもいい量だ。

とはいえ、今後さらに高い放射線量が検出されるかもしれない。被曝から身を守るには、

(1)放射線の発生源である放射性物質に近づかない

(2)放射性物質から遮蔽された場所にいる

(3)時間の経過を待つ

-の3つが大原則だ。

屋内退避とされた地域では外出は控え、自宅など屋内で過ごすことが大事だ。このとき、窓やドアを閉め、エアコンや換気扇も止めれば放射性物質が室内に入るのを防ぐことができる。洗濯物は室内に干す。

避難などで外に出なければいけないときは、帽子やレインコートなどで肌の露出を防ぎ、鼻や口は固く絞ったタオルなどで覆い、放射性物質を吸い込まないようにする。服に付着した場合は、衣服を脱いでポリ袋に入れて口を縛る。体に付着した場合はぬるま湯で体を拭いたり、シャワーで洗い流したりすることで除染できる。

◆まずはデータ収集

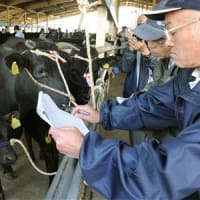

旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(1986年)についてWHO(世界保健機関)などが2006年にまとめた「チェルノブイリフォーラム」によると、この事故では汚染された牧草を食べた乳牛の乳(牛乳)を飲んだ子供たちが放射性ヨウ素を体内に吸収し、甲状腺に大量被曝。同年までに4千人の小児がん患者が確認されている。

ただ、適切な治療で、99%の患者は生存している。ちなみに日本の乳牛はほとんどが穀物飼料なので心配する必要はない。

放射性ヨウ素は乳牛だけでなく人の母乳にも出てくる。母乳を与えるのを不安に思う人がいるかもしれないが、母乳に出るのは母親が放射性物質の中の放射性ヨウ素をどれだけ吸収したかによる。

チェルノブイリ事故による住民の健康調査にもあたった長崎大学の長瀧重信名誉教授は「大切なことはまず、データを集めること。そのうえで、データに基づき科学的な根拠に従った方法を選択するようにしてほしい」と話している。

【用語解説】マイクロとミリ

マイクロは基礎となる単位に対して100万分の1、ミリは1000分の1の量を意味する。つまり1ミリシーベルトは1マイクロシーベルトの1000倍、1000マイクロシーベルトとなる。15日午前10時22分に、福島第1原発3号機付近で観測された毎時400ミリシーベルトの放射線量をマイクロに換算すると、毎時40万マイクロシーベルトとなる。

【用語解説】放射線と放射能

原子核が崩壊するときに中性子や陽子などの原子核を構成する粒子を空間に放出するが、そういった粒子線や電磁波のことを放射線と呼ぶ。一方、放射能は放射線を出す能力のこと。放射能を持つ物質は放射性物質というが、放射性物質自体を放射能と呼ぶこともある。放射線の被曝は瞬間的なものだが、放射性物質が体内に入ると内部被曝として健康への影響は累積時間によって拡大する。

」

くどい話だけど、いたずらに騒ぐべきじゃないんだろね。

くどい話だけど、いたずらに騒ぐべきじゃないんだろね。

原発事故 米、避難勧告「80キロ圏」(産経新聞) - goo ニュース

「

自主的な国外退避の具体的な対象は都内の米国大使館、横浜市内の米政府関係機関、名古屋総領事館の職員ら。

米国防総省のラパン副報道官も16日、被災地救援のため三陸沖の太平洋に展開している米軍に対し、原発から半径50カイリ(約93キロ)圏内への立ち入りを原則として禁じていることを認めた。物資の空輸に当たる米軍パイロットらには被曝(ひばく)対策として、ヨウ素剤を配布している。いずれも米原子力規制委員会(NRC)の指針に基づく措置。

枝野幸男官房長官は17日の記者会見で米国が出した半径80キロからの退避勧告について「自国民保護の観点だ」と一定の理解を示しながらも、日本側の避難区域は「放射線データを見ながら国民に被害を与えないよう指示している」と述べ、変更しない考えを示した。

一方、オバマ大統領は菅首相に対し、水素爆発や火災を起こした原発の被害管理などに対する追加支援を申し出た。具体的には放射線防護の米軍の特殊装置と専門家の派遣も打診した。

自衛隊が使用済み燃料プールの冷却のため、ヘリコプターによる散水作業を開始したものの、日本政府の対応が後手に回っていることへの懸念が背景にあるようだ。菅首相は謝意を表明するとともに原発事故に総力を挙げて取り組んでいることを説明し、米側の支援申し出を検討していく考えを示した。

防衛省によると、米軍は消防車のほかポンプ車も提供している。このほか無人偵察機グローバルホークも現地を飛行している。米軍当局者は「日本政府の要請に基づき、救援活動のために(地震発生後から)継続的に飛んでいる」とコメントしているが、無人で被曝の恐れがないため福島原発も上空から撮影しているとみられる。(坂本一之、ワシントン 佐々木類)

【用語解説】グローバルホーク

主翼幅約40メートル、全長約14.5メートルの大型無人偵察機。高性能カメラや赤外線センサーなど高感度の通信傍受機能を備え、夜間や悪天候下でも目標の捕捉が可能だ。約560キロ先まで見通す偵察能力を持つ。攻撃能力は装備されていない。気象観測や災害状況を把握する目的でも活用されている。

」

とは言え、油断するなって話かね...。

とは言え、油断するなって話かね...。

「

2011年3月18日(金)00:30

社団法人日本原子力学会は16日、福島第一原発と福島第二原発において放射性物質の放出があったことを受け、今回測定された放射性レベルについてとりまとめた。公表されている放射線量の意味などについて解説している。日本原子力学会では、3月15日10時に福島第一原発の3号機周辺で毎時400ミリシーベルトという高い線量が計測されたが、これは敷地内の局所的な値であり、敷地境界では15日9時に正門で観測された毎時1万1930マイクロシーベルトが最大だったという。1ミリシーベルトは1000マイクロシーベルトに相当する。

毎時1万1930マイクロシーベルトとは、1時間その場所にいると、1万1930マイクロシーベルトという放射線量を浴びるという意味。ただし、毎時1万1930マイクロシーベルトは最大値で、平均的にはずっと低い値で推移しているという。

国連科学委員会の報告によれば、自然界から受ける1人当たりの平均の放射線量は年間2400マイクロシーベルトだったと説明。自然界から受ける放射線の量は場所によって異なり、年間1万~2万マイクロシーベルトに達する人も多いとしている。

なお、東京とニューヨークの往復で200マイクロシーベルト、胃のレントゲン撮影で1回600マイクロシーベルト、CTスキャンでは6900マイクロシーベルトの放射線を浴びているという。

また、1回の被ばくで10万マイクロシーベルト(100ミリシーベルト)を大きく超えた場合には、ガンの発生確率が被ばく量に比例して増加するとされているが、それ以下の被ばくではガンの有意な増加はみられていないとしている。

日本原子力学会ではこのほか、福島第一原発と福島第二原発の事故の概要と経緯についてもとりまとめており、水素爆発が発生した理由などについて解説している。なお、概要と経緯は新たな情報が得られた段階で、随時更新される可能性がある。

」

まぁ「落ち着け!」って話ではあるね...。

まぁ「落ち着け!」って話ではあるね...。放射線量 20キロ超避難 健康影響なし (産経新聞) - goo ニュース

「

2011年3月18日(金)08:00

【東日本大震災 今何ができる】東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発の事故で漏れ出したとみられる放射性物質(放射能)が、200キロ以上離れた首都圏でも通常より高い値で計測された。避難を余儀なくされた人たちはもちろん、東北や関東地域に住む人たちにも健康被害の不安が広まっている。健康への影響や予防法をまとめた。(平沢裕子)

◆被曝防止3原則

今回の原発トラブルでは、福島第1原発3号機周辺で1時間当たり400ミリシーベルトの放射線量が計測され、原発から20キロ以内の住民には避難指示、20~30キロ以内で屋内退避の指示が出された。また、関東地域でも通常を上回る線量が計測された。「通常の何倍もの線量」と言われると不安を感じる人は多いが、ICRP(国際放射線防護委員会)委員で京都大学の丹羽太貫(おおつら)名誉教授は「放射線量は距離に応じて急激に低減する。炉心のすぐそばで長時間作業をしているなら別だが、20キロ以上離れた場所にいる住民が浴びる線量は健康に影響を与えるものではない」と話す。

人為的に浴びても健康影響がないとされる放射線量の目安は年間1ミリシーベルトだが、私たちは普通に生活しているだけでも年間2・4ミリシーベルトの放射線を浴びるし、胸のCT(コンピューター断層撮影装置)スキャンでは1回に6・9ミリシーベルトの放射線を浴びている。15日に福島市で計測された大気中の放射線量は23・18マイクロシーベルトで、健康への影響はないと考えてもいい量だ。

とはいえ、今後さらに高い放射線量が検出されるかもしれない。被曝から身を守るには、

(1)放射線の発生源である放射性物質に近づかない

(2)放射性物質から遮蔽された場所にいる

(3)時間の経過を待つ

-の3つが大原則だ。

屋内退避とされた地域では外出は控え、自宅など屋内で過ごすことが大事だ。このとき、窓やドアを閉め、エアコンや換気扇も止めれば放射性物質が室内に入るのを防ぐことができる。洗濯物は室内に干す。

避難などで外に出なければいけないときは、帽子やレインコートなどで肌の露出を防ぎ、鼻や口は固く絞ったタオルなどで覆い、放射性物質を吸い込まないようにする。服に付着した場合は、衣服を脱いでポリ袋に入れて口を縛る。体に付着した場合はぬるま湯で体を拭いたり、シャワーで洗い流したりすることで除染できる。

◆まずはデータ収集

旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(1986年)についてWHO(世界保健機関)などが2006年にまとめた「チェルノブイリフォーラム」によると、この事故では汚染された牧草を食べた乳牛の乳(牛乳)を飲んだ子供たちが放射性ヨウ素を体内に吸収し、甲状腺に大量被曝。同年までに4千人の小児がん患者が確認されている。

ただ、適切な治療で、99%の患者は生存している。ちなみに日本の乳牛はほとんどが穀物飼料なので心配する必要はない。

放射性ヨウ素は乳牛だけでなく人の母乳にも出てくる。母乳を与えるのを不安に思う人がいるかもしれないが、母乳に出るのは母親が放射性物質の中の放射性ヨウ素をどれだけ吸収したかによる。

チェルノブイリ事故による住民の健康調査にもあたった長崎大学の長瀧重信名誉教授は「大切なことはまず、データを集めること。そのうえで、データに基づき科学的な根拠に従った方法を選択するようにしてほしい」と話している。

【用語解説】マイクロとミリ

マイクロは基礎となる単位に対して100万分の1、ミリは1000分の1の量を意味する。つまり1ミリシーベルトは1マイクロシーベルトの1000倍、1000マイクロシーベルトとなる。15日午前10時22分に、福島第1原発3号機付近で観測された毎時400ミリシーベルトの放射線量をマイクロに換算すると、毎時40万マイクロシーベルトとなる。

【用語解説】放射線と放射能

原子核が崩壊するときに中性子や陽子などの原子核を構成する粒子を空間に放出するが、そういった粒子線や電磁波のことを放射線と呼ぶ。一方、放射能は放射線を出す能力のこと。放射能を持つ物質は放射性物質というが、放射性物質自体を放射能と呼ぶこともある。放射線の被曝は瞬間的なものだが、放射性物質が体内に入ると内部被曝として健康への影響は累積時間によって拡大する。

」

くどい話だけど、いたずらに騒ぐべきじゃないんだろね。

くどい話だけど、いたずらに騒ぐべきじゃないんだろね。原発事故 米、避難勧告「80キロ圏」(産経新聞) - goo ニュース

「

2011年3月18日(金)08:00

米国務省は16日深夜(日本時間17日昼)、福島第1原発での事故を受け、日本に滞在中の米政府職員と家族に日本国外への自主的な避難を呼びかける勧告を出した。これに先立ち米政府は同原発の半径50マイル(約80キロ)以内に住む米国人に避難を勧告した。日本政府は半径20キロ圏内の退避、20~30キロの屋内退避指示に変更はないとしているが、米政府が原発事故を重大視していることを裏付けた格好だ。オバマ米大統領は17日、菅直人首相と地震発生後、2度目の電話会談を行い、事故に関して協力を申し出た。自主的な国外退避の具体的な対象は都内の米国大使館、横浜市内の米政府関係機関、名古屋総領事館の職員ら。

米国防総省のラパン副報道官も16日、被災地救援のため三陸沖の太平洋に展開している米軍に対し、原発から半径50カイリ(約93キロ)圏内への立ち入りを原則として禁じていることを認めた。物資の空輸に当たる米軍パイロットらには被曝(ひばく)対策として、ヨウ素剤を配布している。いずれも米原子力規制委員会(NRC)の指針に基づく措置。

枝野幸男官房長官は17日の記者会見で米国が出した半径80キロからの退避勧告について「自国民保護の観点だ」と一定の理解を示しながらも、日本側の避難区域は「放射線データを見ながら国民に被害を与えないよう指示している」と述べ、変更しない考えを示した。

一方、オバマ大統領は菅首相に対し、水素爆発や火災を起こした原発の被害管理などに対する追加支援を申し出た。具体的には放射線防護の米軍の特殊装置と専門家の派遣も打診した。

自衛隊が使用済み燃料プールの冷却のため、ヘリコプターによる散水作業を開始したものの、日本政府の対応が後手に回っていることへの懸念が背景にあるようだ。菅首相は謝意を表明するとともに原発事故に総力を挙げて取り組んでいることを説明し、米側の支援申し出を検討していく考えを示した。

防衛省によると、米軍は消防車のほかポンプ車も提供している。このほか無人偵察機グローバルホークも現地を飛行している。米軍当局者は「日本政府の要請に基づき、救援活動のために(地震発生後から)継続的に飛んでいる」とコメントしているが、無人で被曝の恐れがないため福島原発も上空から撮影しているとみられる。(坂本一之、ワシントン 佐々木類)

【用語解説】グローバルホーク

主翼幅約40メートル、全長約14.5メートルの大型無人偵察機。高性能カメラや赤外線センサーなど高感度の通信傍受機能を備え、夜間や悪天候下でも目標の捕捉が可能だ。約560キロ先まで見通す偵察能力を持つ。攻撃能力は装備されていない。気象観測や災害状況を把握する目的でも活用されている。

」

とは言え、油断するなって話かね...。

とは言え、油断するなって話かね...。