centSDRの方の製作はかなり状況が良くなっています。

ANTはオールバンドのGPです。

FMは自作のダイポールにマッチング用のバランをつけています。

ディスプレイの表示で変と感じる所が2点あります、いかに述べるスペクトルの対称の二つのピークの動き方、とアナログ波形の表示させた時にAFレベルに応じて波形の振幅が変化します、これは正しいと

思いますが、振幅波形の中央部に下向きに鋭いピークが出ています。

想像するに周波数のカーソルは正常の表示だが、スペクトルは受信周波数から下の周波数は表示していなくて受信周波数より上のスペクトルが反転してその折返しの際の波形のひずみが表示されているのかなとも思えます。

ミキサーとか、コーデック辺りに原因が有るのか、そのくらいしか思いつきません。

ANALOG-SWのミキサーのI+・I-の出力がQ出力の波形と比較すると振幅レベルが

極端に小さいしQ出力のCの端子に触れると極度にスペクトルのレベルがUPしますが

I出力の方は全く変化が無かったために以下の所におかしいところはないか思い

以下の所を調べてみました。

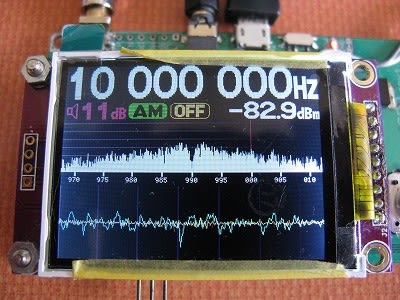

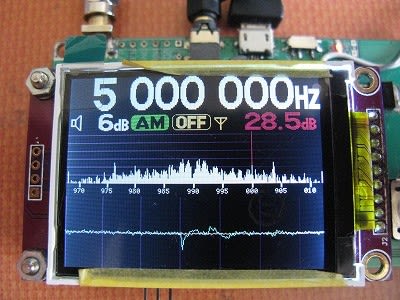

UPした動画で私の地方のNHKを受信していますが、ENCを回して周波数を変化させていくと

受信している756KHZのスペクトルのピークともう一つ736KHZ付近にピークが有り

そのピークはお互いに対称の動作をして離れたり近づいたりします。

他の方の製作記事を見ているとその様な表示の動きはしていないように思えます。

全く何なのかは見当も付きません。

エイヤッとあたりを付けて、コーデックの15・16・17pinがイモハンダ付だったようで再度新しくハンダをし直すとHF帯もかなり感度は上がってきましたし7Mhzもcwと交信が聞き取れます。

調べているうちに一番失敗したと思われるのは、ANALOG-SWの2・3pinがICの裏側のパターンの

一番奥まったところでブリッジしていたことです。

これはICを取り付ける時、PINとパターンがずれないように極薄の両面テープでチョットだけ貼り付けてハンダしていました。

所がこれがICと基板の間に隙間を作ることに成り、鏝を当てている時その隙間から

ハンダが入り込みブリッジしてしまったようです。

色々とまずい作業の後は見つかりましたが、当初のスペクトルのピークが対称に移動するのは解決しませんでした。

設計者からのお尋ねの件について

>既知の入力を与えて、それがどの程度の

dBmで読めているか。

これに付きましたては私はDIP-メーターしか持っていなくて、正確なRF発振器を持っておりませんので、discovery2では可能と思われますので、購入し操作方法を学んでから報告させて下さい。

CentSDRの設計者にお尋ねした時

先ず言われたことが、ハンダ不良による物が殆どとの指摘があり、正に的を得たアドバイスだと痛切に感じました。

なぜこの様な症状に成るのかは、私は今の所推測しか出来ませんし的外れかもしれませんが今の私にはそれしか出来ないのです、centSDRの動作を全て把握して原因追求をしている訳では有りません。

RFAmp、osc、ジョンソンカウンター、アナログswによるミキサー等動作の理解は仕事で測定器の修理をしていましたのである程度は分かりますが、日進月歩のこの世界では設計者様の用語が分からない事が多すぎました。

I2cやMCU、コーデックの動作はスキル不足ですし、ソフトが分かりませんので、従来の経験や

Netの情報に頼っている状況です。

尚シンクロはテクトロの2445Bの200Mで、プロープは純正の物が欲しかったのですが

高いので中華製の100MHZです。

以上

MAQ00001