昔、武士の恩給は、石高で表現していた。

一石は、米約千合で、150㎏に相当したそう。米俵一俵60㎏なので、2俵半で一石になるという。これは、当時のお金にすると、一両なんだとか。

米俵を見かけることは、そうそう無い現代だが、先日、佐沼で見つけた。

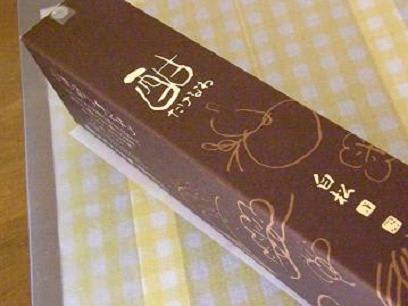

それが、この米俵。

もとい、「米俵最中」である。

2俵買った。もうちょっとで一両である。ちょっと豊かな気分だ。

迫町の佐沼で、上舟丁の通りを進むと、「厄除け饅頭」の新月堂さんがある。

新月堂さんには、厄除け饅頭の他にもう一つ、この米俵最中があったのだ。

ずっしり重いと思ったら、あんこがたっぷりなだけでなく、その中にさらに羽二重餅も入っている。

ちょいと、いにしえに思いをはせる菓子であった。

※追記:新月堂さんは、今も佐沼で営業しています。

佐沼城址(鹿ヶ城公園)の隣地にある登米歴史博物館で、佐沼と米の関わりを知ることが出来ます。

一石は、米約千合で、150㎏に相当したそう。米俵一俵60㎏なので、2俵半で一石になるという。これは、当時のお金にすると、一両なんだとか。

米俵を見かけることは、そうそう無い現代だが、先日、佐沼で見つけた。

それが、この米俵。

もとい、「米俵最中」である。

2俵買った。もうちょっとで一両である。ちょっと豊かな気分だ。

迫町の佐沼で、上舟丁の通りを進むと、「厄除け饅頭」の新月堂さんがある。

新月堂さんには、厄除け饅頭の他にもう一つ、この米俵最中があったのだ。

ずっしり重いと思ったら、あんこがたっぷりなだけでなく、その中にさらに羽二重餅も入っている。

ちょいと、いにしえに思いをはせる菓子であった。

※追記:新月堂さんは、今も佐沼で営業しています。

佐沼城址(鹿ヶ城公園)の隣地にある登米歴史博物館で、佐沼と米の関わりを知ることが出来ます。