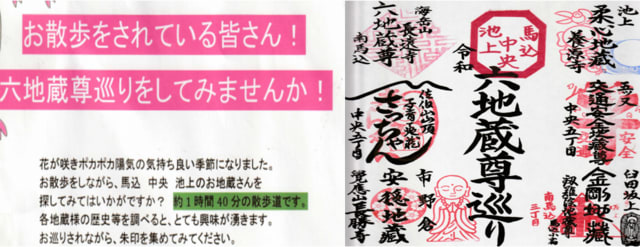

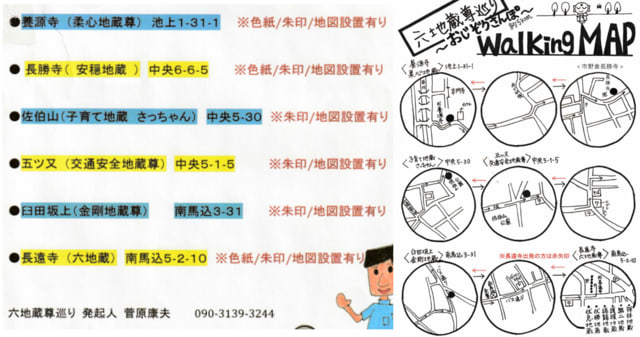

〇大田区六地蔵尊巡り

養源寺 :東京都大田区池上1-31-1、池上駅出口から徒歩約10分

〇呑川沿い養源寺・菜の花

◇呑川は、世田谷区、目黒区、大田区の3区に跨る延長約14.4キロメートルの二級河川です。流末は東京湾に接続しているため、下流部においては、潮の満ち引きの影響を受ける感潮河川となっています。 流域面積は、3区全体で約1,750ヘクタールです。中流域にある養源寺橋から河口までの地域については、下水道のポンプ施設によって、雨水を東京湾まで直接排水する区間となっています。そのため、河川としての流域は持っていません。

世田谷区と目黒区の上流域では、呑川は暗渠となっています。目黒区と大田区の境付近にある工大橋から下流は、開渠となっています。この工大橋付近において、東京都の清流復活事業として、下水道局落合水再生センターで高度処理された水を呑川に導水しています。この水が呑川の主な水源となっています。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/douro_kouen_kasen/kasen/nomikawa.html

世田谷区と目黒区の上流域では、呑川は暗渠となっています。目黒区と大田区の境付近にある工大橋から下流は、開渠となっています。この工大橋付近において、東京都の清流復活事業として、下水道局落合水再生センターで高度処理された水を呑川に導水しています。この水が呑川の主な水源となっています。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/douro_kouen_kasen/kasen/nomikawa.html

〇養源寺境内・菜の花

◇和名の「菜の花(ナノハナ)」の「菜」は食用を意味し、”菜の花”とは食用の花という意味になります。

花言葉の「快活」「明るさ」は、春の香りを運び、人々の心を明るくするその花姿に由来するといわれます。

旬の季節:春、開花時期: 2月~5月

https://hananokotoba.com/nanohana/

花言葉の「快活」「明るさ」は、春の香りを運び、人々の心を明るくするその花姿に由来するといわれます。

旬の季節:春、開花時期: 2月~5月

https://hananokotoba.com/nanohana/

〇養源寺境内・梅

◇梅(うめ)は落葉高木で、放任しておくと10メートルの樹高になり、栽培する場合には剪定で3~5メートルくらいの高さで管理されます。

梅(うめ)は、古くより花の美しさと香りの良さ、果実の薬効で人々に親しまれてきました。

現在、全国各地に、梅(うめ)の花を楽しむための梅園や果実を収穫するための梅農園が存在し、梅の見頃の季節には多くの人が集まります。また梅(うめ)の花は、ガーデナーにも愛される花で、庭のシンボルツリーのほか、盆栽にして楽しむ方も多いようです。

梅(うめ)の花の開花時期は2~4月。早春、まだ少し肌寒い時期に、まるで春の季節の訪れを教えてくれるかのように、花と可憐な花を咲かせ見頃を迎えます。

現在、全国各地に、梅(うめ)の花を楽しむための梅園や果実を収穫するための梅農園が存在し、梅の見頃の季節には多くの人が集まります。また梅(うめ)の花は、ガーデナーにも愛される花で、庭のシンボルツリーのほか、盆栽にして楽しむ方も多いようです。

梅(うめ)の花の開花時期は2~4月。早春、まだ少し肌寒い時期に、まるで春の季節の訪れを教えてくれるかのように、花と可憐な花を咲かせ見頃を迎えます。

梅(うめ)の花は、1節につき1つつきます。

梅(うめ)の花の直径はだいたい1~3センチ。梅(うめ)の花の色は、ピンクのほか、白や赤などもあります。

梅(うめ)の花の直径はだいたい1~3センチ。梅(うめ)の花の色は、ピンクのほか、白や赤などもあります。

◇花言葉

△梅(うめ)の花全体の花言葉1

梅(うめ)の花には、「高貴」という花言葉があります。高貴とは「気品のあるさま」を意味する言葉で、梅(うめ)の花のまさに気品高い美しさから由来する言葉でしょう。

△梅(うめ)の花全体の花言葉2

梅(うめ)の花には、「高潔」という花言葉もあります。高潔を辞書で調べると「「心が気高くて、清らかなこと」と記載されています。梅(うめ)の花の何とも言えず凛とした雰囲気そのものをあらわす言葉です。

△梅(うめ)の花全体の花言葉3

梅(うめ)の花は、「忠実」という花言葉も持っています。

この言葉は、菅原道真(すがわらのみちざね)が詠んだ歌「東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」に由来します。

この歌は、菅原道真(すがわらのみちざね)が大宰府に流された時、梅(うめ)の花が彼のところに飛んできたという物語を描いていて、その梅(うめ)の姿から忠実という花言葉が生まれました。

△梅(うめ)の花全体の花言葉4

梅(うめ)の花言葉には、「不屈の精神」「忍耐」というものもあります。梅(うめ)の花が開花する時期は冬の寒さの残る時期、春の季節がやってくるか来ないかという時期で、まだ冬のような冷たい風が吹いているなか、花の見頃を迎えます。その姿からつけられた花言葉です。

◇梅(うめ)の実の栄養素

梅の果実を加工した梅干しはその優れた効能から「医者いらず」と呼ばれています。中国では古来より梅の実を「うばい」という漢方薬に用いて、解熱・抗菌作用を利用してきた歴史があります。

梅干しは人間を①「血の毒」➁「水の毒」➂「食の毒」の3つの毒から守ってくれるそうです。梅干しには殺菌作用もあり、昔の日の丸弁当というのは、大変理にかなっていたというわけです。梅干しを健康の薬として、心がけて摂取するとよいですね。

梅(うめ)の花には、「高貴」という花言葉があります。高貴とは「気品のあるさま」を意味する言葉で、梅(うめ)の花のまさに気品高い美しさから由来する言葉でしょう。

△梅(うめ)の花全体の花言葉2

梅(うめ)の花には、「高潔」という花言葉もあります。高潔を辞書で調べると「「心が気高くて、清らかなこと」と記載されています。梅(うめ)の花の何とも言えず凛とした雰囲気そのものをあらわす言葉です。

△梅(うめ)の花全体の花言葉3

梅(うめ)の花は、「忠実」という花言葉も持っています。

この言葉は、菅原道真(すがわらのみちざね)が詠んだ歌「東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」に由来します。

この歌は、菅原道真(すがわらのみちざね)が大宰府に流された時、梅(うめ)の花が彼のところに飛んできたという物語を描いていて、その梅(うめ)の姿から忠実という花言葉が生まれました。

△梅(うめ)の花全体の花言葉4

梅(うめ)の花言葉には、「不屈の精神」「忍耐」というものもあります。梅(うめ)の花が開花する時期は冬の寒さの残る時期、春の季節がやってくるか来ないかという時期で、まだ冬のような冷たい風が吹いているなか、花の見頃を迎えます。その姿からつけられた花言葉です。

◇梅(うめ)の実の栄養素

梅の果実を加工した梅干しはその優れた効能から「医者いらず」と呼ばれています。中国では古来より梅の実を「うばい」という漢方薬に用いて、解熱・抗菌作用を利用してきた歴史があります。

梅干しは人間を①「血の毒」➁「水の毒」➂「食の毒」の3つの毒から守ってくれるそうです。梅干しには殺菌作用もあり、昔の日の丸弁当というのは、大変理にかなっていたというわけです。梅干しを健康の薬として、心がけて摂取するとよいですね。

①梅干しは「血の毒」から身を守ってくれる

「血の毒」というのは、血流が悪く血液の代謝が良くないことを要因とする毒を意味します。梅干しにはクエン酸などの有用成分が含まれていて、そのおかげで血の毒を防ぐことができます。

➁梅干しは「水の毒」から身を守ってくれる

「水の毒」は、体内の水分が汚れることを意味します。

梅干しの抗菌作用は、人間の体内の水分の質を改善できるそうです。

➂梅干しは「食の毒」から身を守ってくれる

「食の毒」は、不規則な食事や暴飲暴食を繰り返すことにより、体内のバランスを崩している状態を意味します。

梅干しには解毒作用や殺菌作用があり、体内を正常なバランスに導いてくれます。