XXX]

:::::

「現実を見てほしい。米中は対立しているかのように見えて実際は対立していない。米国の金融資本は中国への投資に流れ、逆に米アップルなどの製品もみな中国製。中国の対米輸出額も増えている。米中は経済的にはうまくいっている」(日本経済新聞 2021年12月30日)

:::::

XXX

★

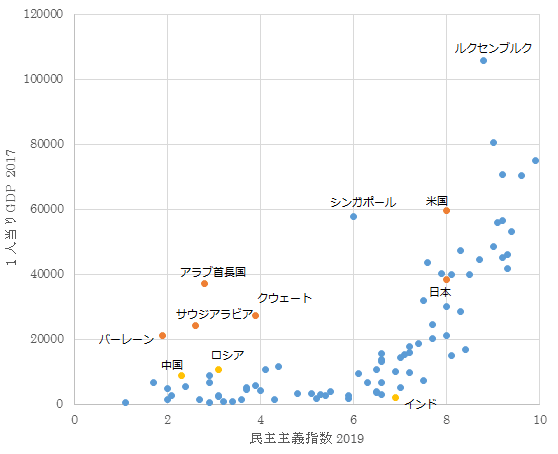

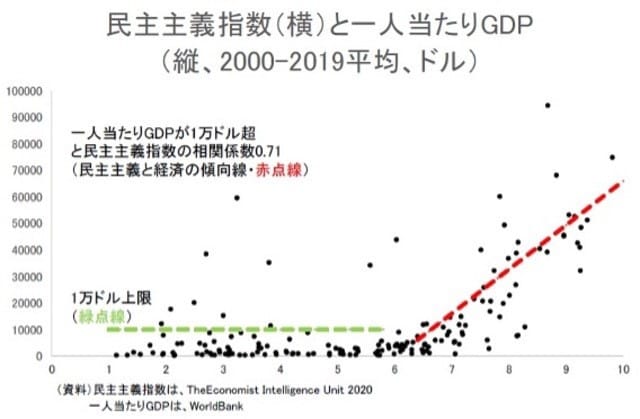

一人当たりGDPは、

民主主義指数8の米国6万ドル、日本4万ドル。

民主主義指数3の独裁的全体主義政府ロシア1万ドル。

民主主義指数2.5の独裁的全体主義政府中国1万ドル

>

★民主主義指数6に達しない独裁的全体主義政府国の一人当たりGDPは1万ドルが上限か>

XXX

かつて「経済安全保障」に失敗して国を滅ぼしかけた日本だからこそできる、米中関係を取り持つ役割があるのではないか。

XXXX

★ 隣に蔵がたてば腹が立つ国による独裁的全体主義政府国に対する

小さな親切は余計なお世話か>

XXX

株式会社ファーストリテイリング

本社所在地山口県山口市佐山10717番地

林 芳正(はやし よしまさ、1961年1月19日 - 61歳)は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員(1期)、外務大臣(第151代)。内閣総理大臣臨時代理就任順位第3位

地盤:山口県第3区:宇部市、山口市(旧阿東町域)、萩市・・・

カバン:日中友好議員連盟の会長を務めるなど、一部からは「親中派」とも言われているが[35]、当人は「知中派」を自認しており、・・

×××

★知中派外務大臣の山口市選挙事務所のカバンの中身は「中国、香港、台湾で構成される「グレーターチャイナ」が海外成長の原動力となっており[13]、今後も中国を中心としたアジアに注力していくと柳井社長は表明している」に依存か>

★グレーターチャイナ依存リスク指摘事例

(輸入市場における集中的供給財)

第1-2-2図、第1-2-3図

URL

参照

ではアメリカと日本の分布の形状は似ているが、輸入先が特定 の国に集中する財がどの国から輸入されるのか、その金額的なウェイトはどの程度かを みると、アメリカと日本でも違いがみられる。 先進3か国の輸入における財について、どの国にどれだけの品目が集中しているかを 確認するために、輸入先上位1位の国でシェアが5割以上を占める財、いわば「集中的 供給財」の状況をみる。第1-2-4図

URL

参照

は、集中的供給財について、供給相手国別に、その 品目数と輸入額シェア(集中的供給財の輸入総額に占める、当該国からの輸入額の割合) を整理している。

まず、アメリカ、ドイツ、日本いずれも、集中的供給財の供給国(輸入相手国)とし ては、中国が最上位となっている 。また、こうした中国からの集中的供給財の多寡についてこれら先進3か国間で比較す ると、

日本が1,000品目以上と最多で、アメリカの約600品目、ドイツの約300品目を上 回っている

(すなわち、日本は1,000以上の品目について、中国が集中的な供給国とな っており、中国への輸入依存度の高い財の品目数が多くなっている)。

一方、アメリカ では、中国に加えカナダからの輸入に依存する財も多く、ドイツでは欧州諸国に分散し た輸入依存の状態となっている。

なお、こうした傾向を輸入額シェアで確認すると、日本は中国への依存が高い品目の 比率が高く、2割を超えているのに対し、アメリカは13%程度にとどまる。 こうした状況は、2009年においても同様である(第1-2-5図)。

(URL

参照

このように、仮に輸入先国の中国で何らかの供給ショックや輸送の停滞が生じ輸入が 滞った場合には、アメリカやドイツと比較して日本ではより多くの品目でほかの輸入先 国への代替が難しく、金額規模的にも影響が大きい可能性(リスク)がある構造といえ よう。

:::::

窪田順生

東京生まれ[1]。学習院大学文学部卒業[2]。フライデーの記者を務めた[2]後、鉄人社に入社し、裏モノJAPANの編集者を経た後、30歳で朝日新聞に入社[3]、その後実話漫画誌WAPPA!編集長、ハードコアナックルズ副編集長、実話ナックルズ 副編集長、お宝雑誌ケータイバンディッツ編集長などを務めた[3]。

2005年、新潟少女監禁事件を主題にした『汚れなき男の眼に』で第12回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞[1]。

:::::

〇柳井正氏の「反日発言」?怒り心頭の方々に見てほしい現実

新年早々、不愉快になったという方もいらっしゃるのではないか。

昨年末に「日本経済新聞」に登場したファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正氏

<

柳井 正(やない ただし、1949年〈昭和24年〉2月7日 -73歳 )は、日本の実業家、資産家。カジュアル衣料の製造販売「ユニクロ」を中心とした企業グループ持株会社であるファーストリテイリング代表取締役会長兼社長。ユニクロ代表取締役会長兼社長。ジーユー取締役会長[3]。

2001年よりソフトバンクグループの社外取締役を務めていたが、2019年に退任した[3][4]。日本最大の資産家であり、2021年のフォーブス長者番付で世界31位、日本2位[2]。保有資産額は2021年4月時点で、441億米ドル (約4兆6,270億円)[2]。

>

株式会社ファーストリテイリング[2][広報 3](英: FAST RETAILING CO., LTD.[広報 3]) は、株式会社ユニクロや株式会社ジーユーなどの衣料品会社を傘下にもつ持株会社である[4]。東京証券取引所第一部上場[4]。日経平均株価およびTOPIX Large70の構成銘柄の一つ[5][6]。世界のカジュアル衣料品の企業の中での売り上げはZARAを擁するインディテックス(スペイン)、H&M(スウェーデン)に次ぐ第3位、時価総額は、世界1位である[7][広報 4]。メディアではファストリと略称されることもある[8][9][10]

本社所在地

日本

〒754-0894[2]

山口県山口市佐山10717番地 |

<

林 芳正(はやし よしまさ、1961年1月19日 - 61歳)は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員(1期)、外務大臣(第151代)。内閣総理大臣臨時代理就任順位第3位

山口県第3区

2013年(平成25年)公職選挙法改正以降の区域は以下のようである[1][2]。

- 宇部市

- 山口市(旧阿東町域)

- 萩市

- 美祢市

- 山陽小野田市

- 阿武郡

2017年(平成29年)、林は河村の出身地である萩市の市長選挙において、自民党推薦を受けた現職の野村興児の対立候補である藤道健二を支援し、藤道が当選[7]。2020年(令和2年)、美祢市長選挙において河村が支援する現職の西岡晃を退けて林が支援した篠田洋司が当選[8]。さらに同年の宇部市長選挙において林の元秘書である篠﨑圭二が当選[9]。また、山陽小野田市長の藤田剛二は林を支援する山口県議会議長の柳居俊学の仲介で自民党に入党し[7]、数年間で3区内の全ての市長が林に近い立場の人物へ交代した状況から中国新聞は林による「陣取り」と報じた[7]。

2021年(令和3年)に自民党の党本部は第49回衆議院議員総選挙での鞍替えを目指しこの年に参議院議員を辞職した林を公認することになり、これを受けて河村は出馬を断念したことにより、保守分裂は免れ、選挙の結果、林が初当選した。

日中友好議員連盟の会長を務めるなど、一部からは「親中派」とも言われているが[35]、当人は「知中派」を自認しており、「米国の中で知日派という言葉があるように知中派であってもいい。媚中ではいけない」と述べている[36]。第2次岸田内閣で外務大臣に就任するに伴い「職務遂行にあたって無用な誤解を避けるため」として日中友好議員連盟会長を辞任している[27]- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E8%8A%B3%E6%AD%A3

- >

現在はインディテックス(ZARA)、H&Mに次ぐ世界3位の売上高を誇る。2019年8月期決算では営業利益において初めて海外部門が上回った[12]。特に、中国、香港、台湾で構成される「グレーターチャイナ」が海外成長の原動力となっており[13]、今後も中国を中心としたアジアに注力していくと柳井社長は表明している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0

>

の発言に対して、愛国心あふれる方たちが「反日」「妄言」などと怒り心頭なのだ。

問題とされている発言は、同紙の「そこが知りたい」という経営者インタビュー連載。聞き手から、米中対立が続いていることを振られた

”「グレーターチャイナ」経営者の”

柳井氏は、このように答えた。

:::::

「現実を見てほしい。米中は対立しているかのように見えて実際は対立していない。米国の金融資本は中国への投資に流れ、逆に米アップルなどの製品もみな中国製。中国の対米輸出額も増えている。米中は経済的にはうまくいっている」(日本経済新聞 2021年12月30日)

:::::

「(潜在的競合をたたく)米国の本音を理解すべきだ。かつての日本も今の中国と同じ目にあってきた。日本車の輸入車がハンマーで壊され、トヨタ自動車もリコール対応の推定有罪で公聴会に呼ばれた。米国はそういうところがある」(同上)

確かに、アメリカという国はこれまでもありもしない「大量破壊兵器」をねつ造したり、「油まみれの水鳥」というインチキ写真を世界に流したりと、「ゲーム」を有利に進めるために他国を過度にたたくということを繰り返してきた事実がある。また、国民の不満や支持率アップのため、外敵の恐怖を過度にあおるというのも、トランプ前大統領以前の為政者たちも皆やってきた。そういう点においては「一理ある」とうなずく方もいらっしゃるのではないか。

ただ、これは保守の皆さんにとっては、とても看過できない「反日発言」である。

ご存じのように、日本の保守は、西側諸国の政治介入・かいらい支配に抵抗して民族的自立を求める中東地域などの右翼と異なり、アメリカに忠誠を誓うことで、日本の領土や安全を脅かす中国や北朝鮮から守っていただくという「親米保守」だ。そんな「頼れる兄貴」的存在のアメリカ様が、対立していると思っていた中国と裏で良好な関係を築いている、なんて話は絶対に認めるわけにはいかない。

では、柳井氏のこの「米中は対立していない」という見立ては事実なのか。結論から先に言ってしまうと、「正しい」ともいえるし「正しくない」ともいえる。

問題とされている発言は、同紙の「そこが知りたい」という経営者インタビュー連載。聞き手から、米中対立が続いていることを振られた柳井氏は、このように答えた。

:::::

「現実を見てほしい。米中は対立しているかのように見えて実際は対立していない。米国の金融資本は中国への投資に流れ、逆に米アップルなどの製品もみな中国製。中国の対米輸出額も増えている。米中は経済的にはうまくいっている」(日本経済新聞 2021年12月30日)

:::::

「(潜在的競合をたたく)米国の本音を理解すべきだ。かつての日本も今の中国と同じ目にあってきた。日本車の輸入車がハンマーで壊され、トヨタ自動車もリコール対応の推定有罪で公聴会に呼ばれた。米国はそういうところがある」(同上)

:::::

確かに、アメリカという国はこれまでもありもしない「大量破壊兵器」をねつ造したり、「油まみれの水鳥」というインチキ写真を世界に流したりと、「ゲーム」を有利に進めるために他国を過度にたたくということを繰り返してきた事実がある。また、国民の不満や支持率アップのため、外敵の恐怖を過度にあおるというのも、トランプ前大統領以前の為政者たちも皆やってきた。そういう点においては「一理ある」とうなずく方もいらっしゃるのではないか。

ただ、これは保守の皆さんにとっては、とても看過できない「反日発言」である。

ご存じのように、日本の保守は、西側諸国の政治介入・かいらい支配に抵抗して民族的自立を求める中東地域などの右翼と異なり、アメリカに忠誠を誓うことで、日本の領土や安全を脅かす中国や北朝鮮から守っていただくという「親米保守」だ。そんな「頼れる兄貴」的存在のアメリカ様が、対立していると思っていた中国と裏で良好な関係を築いている、なんて話は絶対に認めるわけにはいかない。

では、柳井氏のこの「米中は対立していない」という見立ては事実なのか。結論から先に言ってしまうと、「正しい」ともいえるし「正しくない」ともいえる。

〇米中は一蓮托生の関係になっている

米中が経済的な結びつきを強めているというのは柳井氏の言う通り紛れもない事実だ。互いに切っても切れないほど深い間柄になっている。

しかし、だからと言って「対立していない」とも言い難い。むしろ、経済的結びつきが強いせいで、対立が深刻になっており「最悪の事態」が起きる可能性も高まっているといえる。

一体どういうことかを説明する前に、世界のGDPの約4割を占める米中経済の現実を整理しよう。まず、中国の対米輸出は増加しており、対米黒字は過去最高を更新している。「脅威だ」「排除だ」と大騒ぎをしているわりに、

アメリカ人の生活は「メイド・イン・チャイナ」によって支えられていて、「中国依存」に歯止めがかかっていないのだ。もちろん、逆も然りで中国にとっても米国は最大のビジネスパートナーとなっている。

そこに加えて、両者は金融的な共依存も強まっている。昨年11月、米中経済・安全保障調査委員会(USCC)は、対中投資の急増に危機感を示している。

:::::

「中国人民銀行(中央銀行)の9月末時点データによると、海外投資家が保有する人民元建て株式と債券の総額は、米ドル換算で1兆ドル(約113兆円)を突破した」(日本経済新聞21年11月30日)

:::::

これは、中国がJPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスなど外資系金融機関に全額出資子会社の設立を認めたことが追い風になっている。実際、米国の公的年金や大学財団の運用資金は、ベンチャーキャピタル経由で中国の未公開株に振り向けられているという。

つまり、中国のバブルがはじければ、米国経済にもダメージが及ぶし、米国がコケれば中国も無傷ではない、という一蓮托生の関係になりつつあるのだ。そんな相互に依存する大国同士が、本気で対立してもロクなことにはならない。というか、相手を排除すればするほど、それが「ブーメラン」になって自国経済を弱らせる。

〇アメリカの競争力に貢献している中国人も多い

わかりやすいのが今、アメリカで着々と進行している研究現場での中国人研究者などの解雇だ。日本でもよく言われる「技術を盗む」という懸念からなのだが、これは「中国人を排除したので技術が守られました、めでたしめでたし」という単純な話にならない。

GAFAに象徴されるアメリカの産業の競争力に、実はこれまで中国人はかなり貢献してきたからだ。

オランダにある学術情報を扱う国際的出版社・エルゼビアによれば、20年の中国の国際共著論文の38%が米国の研究機関の研究者との連携であり、米国の共著論文の26%も中国との連携だという。

全米科学財団(NSF)によれば、アメリカの大学で18年に理工系博士号を取得した学生のうち37%は留学生。しかも、その中で中国人は約4割でダントツに多いという。つまり、「技術を盗む」という中国人が存在しているのは紛れもない事実だが、一方でアメリカの競争力に貢献している中国人もそれ以上に多く存在しているのだ。

:::::

実際、名門ハーバード大学で国際研究を統括するマーク・エリオット副学長は「中国などの排除が続くと米国の大学は強さを維持できず、米国産業界の競争力は低下し、痛手を被るだろう」(日本経済新聞20年9月20日)と危機感をあらわにしている。

:::::

これほど結びついている二国はない。

このように複雑に利害がからみあっている米中が、自滅行為ともいうべき「対立」に本気で踏み切るわけがない、という結論になるのは、経営者として市場動向や経営環境を冷静に分析して、合理的な=自社の輸入輸出利害=判断を下してきた柳井氏からすれば当然だ。

しかし、実は現実を見ると、国家間の対立や紛争というのは「合理性のかけらもない考え方」によって引き起こされることの方が多い。経済的結びつきが強いので「対立するのはやめよう」となるのではなく、経済的結びつきが強いせいで「こうなったら徹底的に対立するしかない」という最悪のシナリオに突き進むのだ。

その発火点は米中の場合、「半導体」だ

〇半導体国産化」が進まぬ中国、台湾有事の懸念

これまで、中国の製造業はアメリカの半導体にゴリゴリに依存をしていた。しかし、それがトランプの対中強硬路線で、その方針を見直さざるを得なくなった。そこで政府は「中国製造2025」に基づいて半導体内製化政策の推進を強力に進めている。

ところが、思ったほどこの「半導体国産化」が芳しくない。

中国税関総署によれば、21年1〜11月に中国が輸入した半導体チップの数量が前年同期比19.3%増の5822億2000万個で、輸入額は約3890億ドル(約45兆円)だった、と「Record China」(1月11日)が報じている。

これからさらに米国が厳しい規制をすることを見据えて、半導体の買い占めに動いているという見方もある。いずれにせよ、これは「半導体の米国依存」が中国自身が想定していた以上に重症だったことを示している。

では、2022年も引き続き世界的な半導体不足があると言われる中で、中国の「国産化」が思うように進まなかったらどんなことになるのか。

アメリカに頭を下げて関係改善へ動き出す可能性もゼロではないが、南シナ海などの動きを見る限り「中国らしい解決方法」はあれしかない。

ちょっと南下して、圧倒的な武力によって台湾を中国へと組み入れる。今、世界が懸念している「台湾有事」だ。

「いやいや、中国だって、さすがにアメリカと戦争になるように愚かな真似はしないだろ」と思うかもしれないが、経済活動に欠かせない「物資」を他国に依存している国が、相手からそれをストップされた時が最も「軍事衝突」の危険が高まる。合理的に考えれば、そんな選択は絶対にしないだろという破滅的な選択を、国内のナショナリズムに突き上げてられてリーダーたちがしてしまうのだ。それを実は我々日本人が一番よく知っている。

そう、日米開戦だ。

〇進退極まり破壊的な行動をした国と言えば、戦前の日本

戦前の日本はアメリカに石油、くず鉄などでゴリゴリに依存し、国力も凄まじい開きがあった。「軍備拡張の近代史」(山田朗)によれば開戦時のアメリカのGDPは日本の11倍、自動車保有数は日本の160倍、粗鋼生産量は12倍。だから、柳井氏のように、経済動向をもとに合理的に判断を下せる人々は「対米戦争は絶対に避けるべき」と主張していた。陸軍や海軍のシュミレーションでも「日本必敗」は確定していた。

しかし、その負け戦に踏み切った。

「それでも日本人は戦争を選んだ」なんて格好のいいものではなく、英米が最も嫌うナチスドイツと三国同盟を結んで石油をストップされるなど、やることなすこと状況判断を誤り、進退極まってそれしか道がなくなったのである。

その中でも対米交渉決裂にトドメを刺したのが、仏印(フランス領インドネシア)への侵攻だ。大東亜共栄圏だ、有色人種の解放だなんだという理想は掲げたが、主な目的は「資源確保」、つまり「米国依存からの脱却」だった。

それがよくわかるのが、日本軍が仏印に侵攻する約1カ月前の「米国依存から東亜自足へ 近衛内閣に現地の要望」(読売新聞1940年7月24日)という記事だ。

:::::

「経済政策においても対外依存をやめ例へば物動計画に於て時には敵とも交戦国ともなり得るアメリカにその一部を頼るが如きは避けて日満支ブロックによる自給計画を推進せしむべきである」(同上)

:::::

いかがだろう。「アメリカ」を「中国」に置きかえれば今、永田町や霞が関での経済安全保障の議論とそれほど変わらない。

このマスコミの主張からもわかるように、日本は「自給」ができなかった。

だから戦う前から負けが決まっていた。

つまり、我々は厳密に言えば、アメリカに戦争で敗れたのではなく、「経済安全保障」で敗北をしていたのである。

〇「国潮」が中国国内でブーム、愛国心の行く末

このように日本もかつて多くの人が「普通に考えたらアメリカと戦争なんかするわけないだろ」と思いながら、気がついたら真珠湾攻撃に踏み切っていた。戦後、昭和天皇は「私も随分、軍部と戦ったけれど勢いがああなった」(初代宮内庁長官・田島道治の「拝謁記」より)と振り返った。「半導体」をはじめとしたさまざまな西側の包囲網で追い込まれている中国も、「勢い」で台湾侵攻に踏み切る可能性はゼロではない。

日本を無謀な戦争へ踏み切らせた「過度なナショナリズム」も中国で台頭しつつあるからだ。中国ではかつて日本の製品や海外ブランドが人気だったが今、「国潮」と呼ばれる国産ブームが起きている。昨年中国で最もヒットしたのは、朝鮮戦争を扱った「愛国映画」である。

この愛国心を中国共産党も利用しようと躍起だ。昨年末には河南省など少なくとも六つの省・自治区の小中学校で、クリスマスイベントの中止が呼びかけられた。

:::::

「宗教的な色彩を強く帯びた西側の祝日」「我が国の伝統文化に打撃を与えている」(読売新聞オンライン21年12月25日)

:::::

からだという。こういう排外ムードも対米戦争直前の日本と瓜二つだ。

日本にとって中国は最大の貿易国だ。しかも、日系企業の海外拠点数は世界で最も多い。アメリカ同様、日本も中国とは切っても切れない関係だ。

それなのに「中国と国交を断絶せよ!」「日本企業は今すぐ中国から撤退を!」と叫ぶ人が一定数いらっしゃる。たしかにナショナリズムは国民にとって必要だ。しかし、「過度なナショナリズム」は人々の目を曇らせて、現実を見えなくてさせてしまう。

同じ現象は、中国やアメリカでも起きるはずだ。かつて「経済安全保障」に失敗して国を滅ぼしかけた日本だからこそできる、米中関係を取り持つ役割があるのではないか。

(ノンフィクションライター 窪田順生)