熊野市、熊野古道・伊勢路です。

今回は熊野古道浜街道といわれている七里御浜を歩きます。

七里御浜も世界遺産「紀伊半島の霊場と参詣道」に登録されています。

①松本峠から見た七里御浜。

右手の岩が獅子岩。

手前は井戸川の水を国道42号、堤防などの下を潜って海へ流すボックスカルバート。

②松本峠からの七里御浜全景、昨日の写真の再掲。

③海はドン深で遊泳禁止。

④

⑤七里御浜から見た鬼ヶ城。

⑥海上から見た七里御浜。

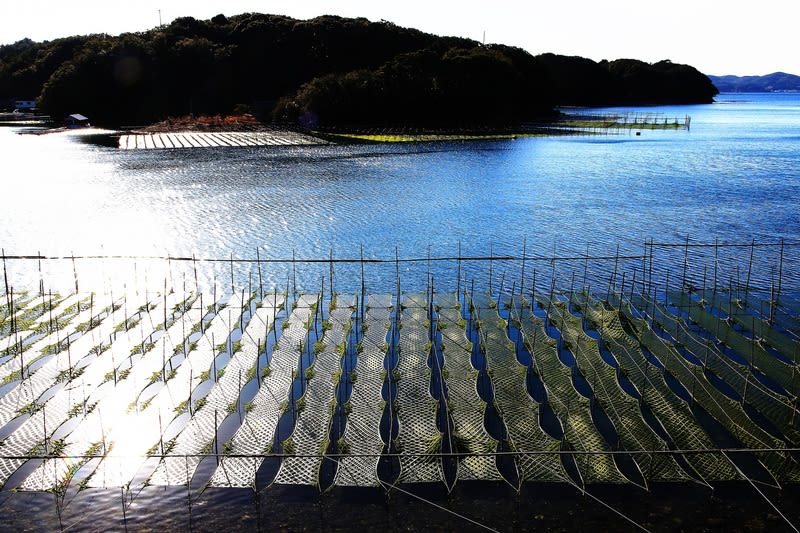

⑦冬の熊野・七里御浜の風物詩、サンマ干し。

これは2016年1月の写真。

2017年はサンマは不漁で水揚げはゼロでした。

三陸沖から熊野灘まで南下している間に体の脂がほどよく落ちたサンマは、焼いてハラワタごと食べるとうまいのです。

⑧今年の1月は水揚げは少し回復したようです。

⑨海に向かって咆吼する獅子岩。

⑩

⑪熊野詣での人々が熊野三山を目指して歩いた道です。

峠越えの難所もなく歩きやすい砂利道で、熊野三山を目前にして足取りも軽くなったことでしょう。

⑫花の窟(いわや)。

この巨岩がご神体です。

熊野信仰は自然崇拝です。

⑬御浜小石が広がる海岸。

七里=28kmもなく約22kmほどの、しかし日本最長の砂礫海岸です。

熊野川のダム建設により小石の供給は減り、浜は痩せてきています。

⑭御浜小石は固い小石で、高級庭園などのまき石に使われていましたが、自然保護のため今では制限されています。

表面がなめらかで光沢があり、すべて手拾いにより採取され、装飾用などに使われています。

個人が記念に持ち帰るくらいならOKです。

⑮堤防の向こうは松などの雑木林です。

⑯七里御浜南部に来ました。

これより南は海岸が狭く、また台風の被害で写すことは出来ませんでした。

今回は熊野古道浜街道といわれている七里御浜を歩きます。

七里御浜も世界遺産「紀伊半島の霊場と参詣道」に登録されています。

①松本峠から見た七里御浜。

右手の岩が獅子岩。

手前は井戸川の水を国道42号、堤防などの下を潜って海へ流すボックスカルバート。

②松本峠からの七里御浜全景、昨日の写真の再掲。

③海はドン深で遊泳禁止。

④

⑤七里御浜から見た鬼ヶ城。

⑥海上から見た七里御浜。

⑦冬の熊野・七里御浜の風物詩、サンマ干し。

これは2016年1月の写真。

2017年はサンマは不漁で水揚げはゼロでした。

三陸沖から熊野灘まで南下している間に体の脂がほどよく落ちたサンマは、焼いてハラワタごと食べるとうまいのです。

⑧今年の1月は水揚げは少し回復したようです。

⑨海に向かって咆吼する獅子岩。

⑩

⑪熊野詣での人々が熊野三山を目指して歩いた道です。

峠越えの難所もなく歩きやすい砂利道で、熊野三山を目前にして足取りも軽くなったことでしょう。

⑫花の窟(いわや)。

この巨岩がご神体です。

熊野信仰は自然崇拝です。

⑬御浜小石が広がる海岸。

七里=28kmもなく約22kmほどの、しかし日本最長の砂礫海岸です。

熊野川のダム建設により小石の供給は減り、浜は痩せてきています。

⑭御浜小石は固い小石で、高級庭園などのまき石に使われていましたが、自然保護のため今では制限されています。

表面がなめらかで光沢があり、すべて手拾いにより採取され、装飾用などに使われています。

個人が記念に持ち帰るくらいならOKです。

⑮堤防の向こうは松などの雑木林です。

⑯七里御浜南部に来ました。

これより南は海岸が狭く、また台風の被害で写すことは出来ませんでした。