金子村庄屋真鍋八郎右衛門友重が、抜合事件で入牢した山師弥一左衛門である と本ブログ立川銅山(8)で記した。しかし眞鍋八郎右衛門が、当事者で入牢したという記録はないかと探していたら、「西條誌」1)に不十分ながらも弱い証拠となる記述を見つけたので、転載する。

日野和煦編著「西條誌」天保13年(1842)

○歌をきヽ、牢を出でし話

今の庄屋求右衛門の先祖八郎右衛門と云しもの、銅山(当郡別子立川の両銅山なり、山司・昔より毎々替り、今は大坂の住友吉次郎これを掌る)の事に付き、江府の獄に引かれ、歳久しく繋れて、御吟味の沙汰もなく、欝悶して居けるが、ある夜、牢門の外に歌謡う声あり。

つれていのぞやお月が出たら、伊予の金子の御城(ごじょ)もとへ

と聞こゆるに驚き、愁臥(しゅうが)の枕を欹(そばだて)見れば、月影・鬼格子の窓よりさし入り、物の色かすかに分るばかりなり。すかし窺えば、誰あけたりともしらず、獄の鎖細めにひらきかけたり。八郎右衛門、こは天の助けなりと喜び、門を出て、足に任せて走り、御領主の邸に帰るに、その国にては、元より咎あるものにもあらず、萬(よろず)あらめなる世の中と云い、彼れ此れの御沙汰にも及ばず、故郷へ帰し、復(また)庄屋役を勤めしむと云う。この話、当村に遺(のこ)りて、今の庄屋求右衛門これを語る。

考察

1. 金子村に遺っていたこの話を当時の庄屋真鍋救右衛門から聞いて、日野和煦らが記録したということである。天保7~13年当時の救右衛門は、真鍋救右衛門尚房である2)。当村に遺っていた話であると末裔の救右衛門が言っているので、古文書などに記されてはなかったということがわかる。当事者八郎右衛門の時代に記されたものでないので、牢から出てきた経緯が事実かどうかはわからない。しかし当主八郎右衛門の140年後の当主救右衛門が語っていたということで、真鍋八郎右衛門が、入牢していた人物であることが、裏付けられた。すなわち弥一左衛門と真鍋八郎右衛門は同一人物であるといえる。

2. 昭和39年以降に書かれた昔話や伝説では、庄屋藤兵衛は2年間の入牢を終え帰郷、甚右衛門は牢死というものや、三人とも無事に逃げられたというものなどいろいろあるが3)、

そのことは西條誌には記されていない。少なくとも眞鍋八郎右衛門と庄屋藤兵衛は、帰郷したことが、墓碑の没年や「新居郡立川山村里正年譜」で確認できた。甚右衛門については、不明である。

まとめ

天保13年「西條誌」に、真鍋八郎右衛門が銅山の件で入牢したが、戸が開いているのに気づき牢を出て帰郷したという話が村に遺っていることを末裔の救右衛門が語ったとあった。

注 引用文献

1. 矢野益次「註釈西條誌」p266(新居浜郷土史談会 昭和57年 1982)

・日野和煦編著「西條誌」天保13年(1842)巻14

・「西條誌稿本」愛媛大学附属図書館蔵の復刻版

http://www.lib.ehime-u.ac.jp/saijo/

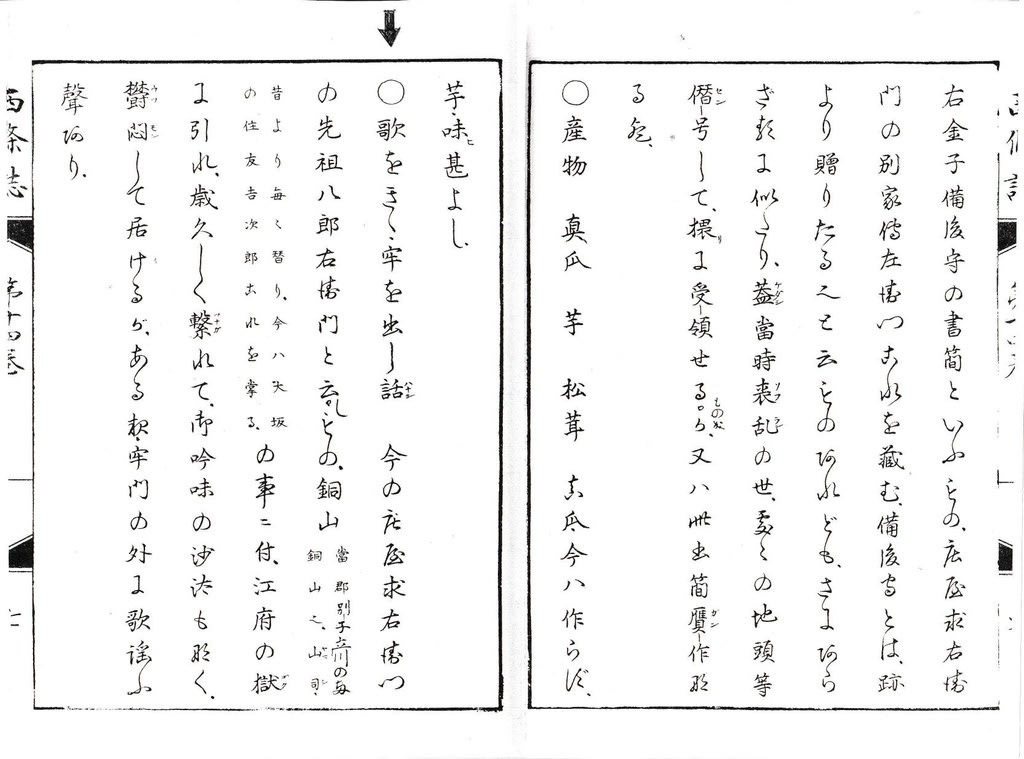

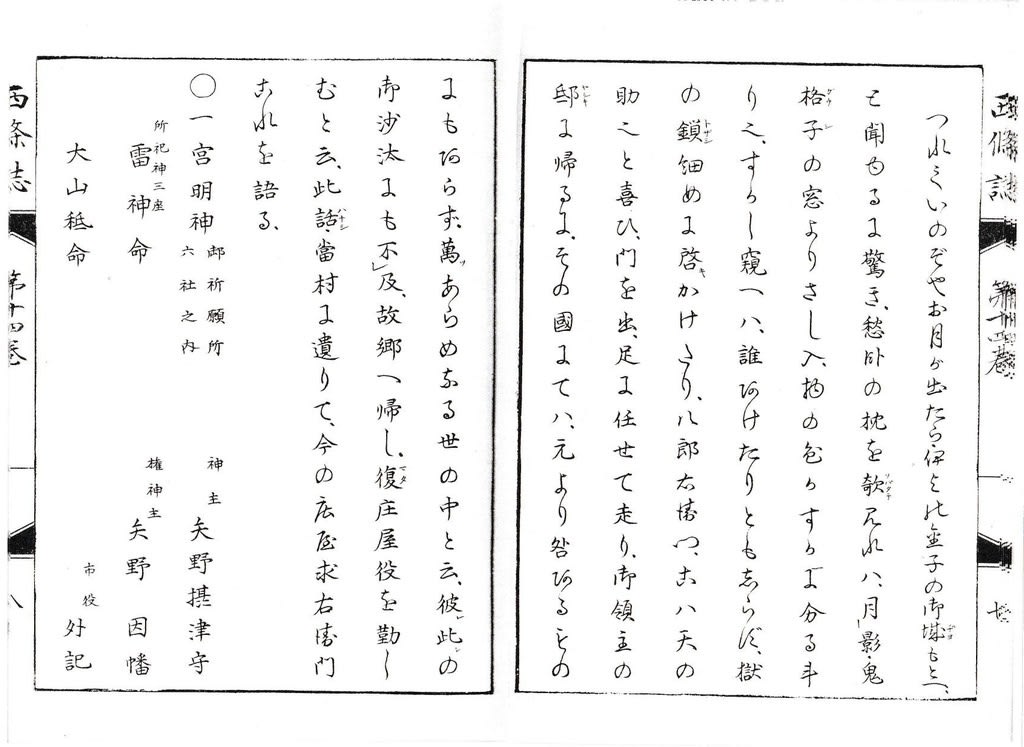

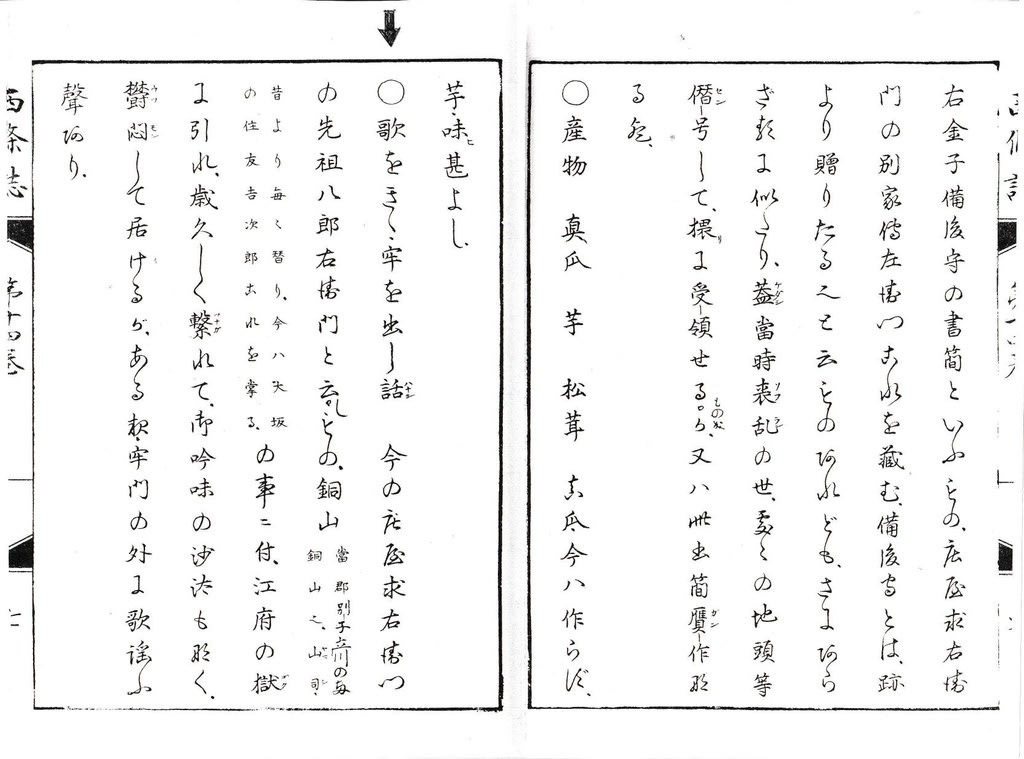

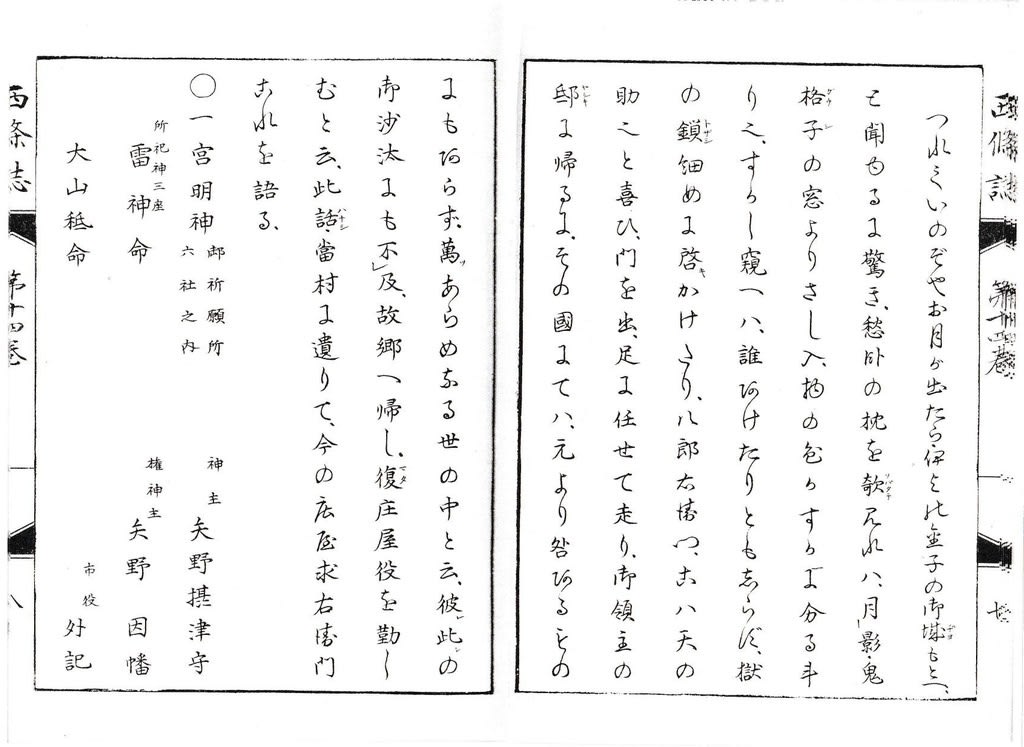

・上記の復刻版「西條誌」(新居浜郷土史談会 昭和52年 1977)→写真

「西條誌」とは、西条藩(3万石)の領内70ヶ村の地誌を編纂したものである。第9代西条藩主松平頼学(まつだいらよりさと)の命により、藩の儒学者日野和煦(ひのにこてる1785~1858)が天保7年(1836)~天保13年(1842)に、助編者および絵師と共に領内をくまなく踏査し、村々の庄屋からも郷土史料を提出させ、全20巻にまとめ上げた。

2. 小野清恒「近世の庄屋役変遷記(新居浜市)(1)」『新居浜史談』228号p10(新居浜郷土史談会 1994.7)

13.真鍋救右衛門尚房尚房:天保6年9代藩主頼学公廻領立寄る。嘉永3庚戌年(1850)3月13日没 行年65卒。「変遷記」には久右エ門とあるが、墓石には救右衛門であった。

3. ・「新居浜のむかしばなし」川西22.(藤田敏雄)p156(新居浜市教育委員会 1989)

・合田正良「伊予路の歴史と伝説」p121(新潮堂書店 1964)

・合田正良「伊予路の伝説」p61(愛媛地方史研究会 1971)

写真 西条誌稿本 金子村の部分

日野和煦編著「西條誌」天保13年(1842)

○歌をきヽ、牢を出でし話

今の庄屋求右衛門の先祖八郎右衛門と云しもの、銅山(当郡別子立川の両銅山なり、山司・昔より毎々替り、今は大坂の住友吉次郎これを掌る)の事に付き、江府の獄に引かれ、歳久しく繋れて、御吟味の沙汰もなく、欝悶して居けるが、ある夜、牢門の外に歌謡う声あり。

つれていのぞやお月が出たら、伊予の金子の御城(ごじょ)もとへ

と聞こゆるに驚き、愁臥(しゅうが)の枕を欹(そばだて)見れば、月影・鬼格子の窓よりさし入り、物の色かすかに分るばかりなり。すかし窺えば、誰あけたりともしらず、獄の鎖細めにひらきかけたり。八郎右衛門、こは天の助けなりと喜び、門を出て、足に任せて走り、御領主の邸に帰るに、その国にては、元より咎あるものにもあらず、萬(よろず)あらめなる世の中と云い、彼れ此れの御沙汰にも及ばず、故郷へ帰し、復(また)庄屋役を勤めしむと云う。この話、当村に遺(のこ)りて、今の庄屋求右衛門これを語る。

考察

1. 金子村に遺っていたこの話を当時の庄屋真鍋救右衛門から聞いて、日野和煦らが記録したということである。天保7~13年当時の救右衛門は、真鍋救右衛門尚房である2)。当村に遺っていた話であると末裔の救右衛門が言っているので、古文書などに記されてはなかったということがわかる。当事者八郎右衛門の時代に記されたものでないので、牢から出てきた経緯が事実かどうかはわからない。しかし当主八郎右衛門の140年後の当主救右衛門が語っていたということで、真鍋八郎右衛門が、入牢していた人物であることが、裏付けられた。すなわち弥一左衛門と真鍋八郎右衛門は同一人物であるといえる。

2. 昭和39年以降に書かれた昔話や伝説では、庄屋藤兵衛は2年間の入牢を終え帰郷、甚右衛門は牢死というものや、三人とも無事に逃げられたというものなどいろいろあるが3)、

そのことは西條誌には記されていない。少なくとも眞鍋八郎右衛門と庄屋藤兵衛は、帰郷したことが、墓碑の没年や「新居郡立川山村里正年譜」で確認できた。甚右衛門については、不明である。

まとめ

天保13年「西條誌」に、真鍋八郎右衛門が銅山の件で入牢したが、戸が開いているのに気づき牢を出て帰郷したという話が村に遺っていることを末裔の救右衛門が語ったとあった。

注 引用文献

1. 矢野益次「註釈西條誌」p266(新居浜郷土史談会 昭和57年 1982)

・日野和煦編著「西條誌」天保13年(1842)巻14

・「西條誌稿本」愛媛大学附属図書館蔵の復刻版

http://www.lib.ehime-u.ac.jp/saijo/

・上記の復刻版「西條誌」(新居浜郷土史談会 昭和52年 1977)→写真

「西條誌」とは、西条藩(3万石)の領内70ヶ村の地誌を編纂したものである。第9代西条藩主松平頼学(まつだいらよりさと)の命により、藩の儒学者日野和煦(ひのにこてる1785~1858)が天保7年(1836)~天保13年(1842)に、助編者および絵師と共に領内をくまなく踏査し、村々の庄屋からも郷土史料を提出させ、全20巻にまとめ上げた。

2. 小野清恒「近世の庄屋役変遷記(新居浜市)(1)」『新居浜史談』228号p10(新居浜郷土史談会 1994.7)

13.真鍋救右衛門尚房尚房:天保6年9代藩主頼学公廻領立寄る。嘉永3庚戌年(1850)3月13日没 行年65卒。「変遷記」には久右エ門とあるが、墓石には救右衛門であった。

3. ・「新居浜のむかしばなし」川西22.(藤田敏雄)p156(新居浜市教育委員会 1989)

・合田正良「伊予路の歴史と伝説」p121(新潮堂書店 1964)

・合田正良「伊予路の伝説」p61(愛媛地方史研究会 1971)

写真 西条誌稿本 金子村の部分

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます