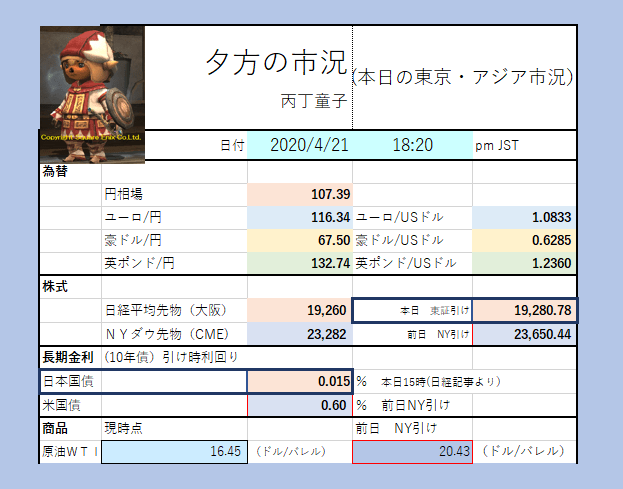

東京21日 18:20現在、円は、107.39、ユーロは、116.34/1.0833、豪ドルは、67.5/0.6285、英ポンドは、132.74/1.236近辺 . . . 本文を読む

■株続落(19280)「20日に米原油先物相場がマイナスになったことで、新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の低迷への懸念が強まった。朝鮮半島を巡る地政学リスクも意識され、国内外の短期筋による売りが膨らんだ。下げ幅が480円近くに達する場面もあった。原油安で産油国の財政が悪化し、オイルマネーが株式市場から流出するとの懸念も心理的な売り圧力になり、幅広い業種の銘柄が売られた。さらに前場の取引時間中に「北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)委員長が重体になった」との一部報道が広がった。朝鮮半島情勢の不安定化への懸念から一段安の展開になった。もっとも「現時点では売買材料にしづらい。今後の北朝鮮政局の動向次第では、株高にも株安にもなり得る」との声も」

■債券10年債よこばい(利回り0.015%)「相対的に安全資産とされる債券には買いが入ったものの、政策金利の低下余地が限られるなかで次第に売りに押された。長期金利は一時0.010%まで低下。原油先物期近物のマイナス価格に、経済活動停滞懸念が改めて意識。北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)委員長が重体だとの報道もあり、日経平均株価が大幅安になるとともに債券には買い。もっとも、金利の低下余地を探る動きも限られた。財務省は1人あたり一律10万円の給付を盛り込んだ20年度の補正予算案に絡み、中短期債の発行を増やすよう計画を見直した。だが、新型コロナウイルスの感染拡大が長引けば追加の景気対策で長期や超長期債の発行が増える可能性があるうえ、「世界的に政策金利の引き下げ余地が限られるなかで長期金利の低下を見込んだ買いは続きづらい」という。20年度の発行が増える中短期債は売りが優勢だった。新発2年物国債の利回りは前回取引が成立した17日と比べて0.010%高いマイナス0.135%を付けた。一方、増発懸念がいったん和らいだ超長期債には買いが目立ち、新発20年物国債の利回りは前日比0.010%低い0.345%で推移」 . . . 本文を読む

アイリスオーヤマ(仙台市)は国内でマスクの一貫生産を始める。不織布などの材料も含め、中国などの企業に頼らずほぼ全てを国内で作れるようにする。政府は緊急経済対策に盛り込んだサプライチェーン(供給網)再編を支援する補助金対象の第1弾として認める方向だ。新型コロナウイルスの被害の拡大を受け、調達や生産を見直す動きが広がる。アイリスは6月にも宮城県角田市の工場で家庭用マスクの製造を始める。8月には月1.5億枚程度の生産をめざす。現在は中国の大連と蘇州の2工場でマスクを生産し、不織布などの主な材料は中国の企業から仕入れている。宮城の工場では材料も内製し、他社からの調達を不要にする。政府は2020年度の補正予算案に、供給網再編を後押しする事業費として総額2400億円超を計上した。国内での生産体制や調達網の強化といった投資を支援する。アイリスは当初、マスク生産支援の補助金のみ利用を見込んでいたが、製造工程の計画を見直し供給網再編の補助金も追加で申請する。投資額は当初の約10億円から約30億円に増やし、約4分の3を補助金でまかなう。新型コロナウイルスの感染拡大で世界的に生産や物流が滞り、企業活動に及ぼす影響が深刻になっている。日本企業は部品や部材などの輸入でアジアへの依存度が高く、特に中国への依存度は2割を超えている。安倍晋三首相は3月の未来投資会議で「一国への依存度が高い製品で付加価値が高いものは日本への生産拠点の回帰をはかり、そうでないものについても東南アジア諸国連合(ASEAN)への多元化をはかる」と強調した。政府は危機時も安定した調達や生産を維持できるかについて検討を促し、自動車部品や電子部品などの分野でも改革を後押しする方針だ。(*日経 記事より)写真:アイリスオーヤマは現在、中国でマスクを生産している . . . 本文を読む

写真は コロナ制圧へ、音楽を力に (日経 電子版より)

映像(動画)は、自分が見たビデオニュースで、日付順になっています。最後の3つはHPのTopページです(CNNとBBCは英語)NHKは時事英語の学習教材となっています。 . . . 本文を読む

■ダウは大幅反落(23650)「原油先物相場が史上初のマイナス圏。前週末に新型コロナウイルス感染が収束に向かうとの期待から相場が大きく上げたため、目先の利益を確定する売りも出た。新型コロナによる経済活動の停滞の影響で、米国で原油在庫が積み上がっている。貯蔵能力の限界に達し、損失を覚悟して原油を売る必要が出てくるとの見方から原油安が進んだ。米原油先物の期近5月物は午後に1バレルマイナス40ドル前後に下落。採算悪化への懸念から石油株のほか、資本財株が売られた。米景気の悪化を警戒した売りで銀行株も大幅安となった。トランプ米政権と米議会指導部は4500億ドル規模の追加の経済対策を発動する方向で調整している。中小企業への支援などを含む。20日にも合意するとの観測もあったが、この日は調整がつかなかったと伝わると売りが加速する場面があった。ダウ平均の下げ幅は一時615ドルに達した」。

■原油は期近物で急落(5月物△37.63とマイナスに、6月物は20.43)「原油先物価格がマイナスとなるのは史上初めて。新型コロナウイルスのまん延による経済活動の低下で原油在庫が積み上がっている。需給が一段と悪化するとの観測から売りが広がった。米国内では原油在庫が貯蔵施設の能力の限界に達するとの見方が強まっている。タンカーを貯蔵施設として代用するため、用船料が数倍に跳ね上がっているとの報道もある。生産者は在庫を保管するスペースがないため、損失覚悟で売りさばいているようだ。油田が集中するテキサス州の一部地域で現物価格が急落」、●金は反発1711.2

■米国債は反発(利回り低下0.60%)「投資家のリスク回避姿勢が強まり、相対的に安全資産とされる米国債は買いが優勢」

■日経平均先物夜間引けは、19320

■(為替)原油安を発端とした関連企業の信用収縮への思惑から流動性を確保するためのドル買いが入ったとの見方

13:30更新 . . . 本文を読む

新型コロナウイルス対応で巨額の資産購入に乗り出した米連邦準備理事会(FRB)の総資産が急拡大している。4月に入って日銀を一気に追い抜き、両者の差は今後、大きく広がる見通しだ。FRBの資産膨張はドルの需給緩和などを通じてドル安要因になる。市場参加者の脳裏には同様の「日米逆転」が起きたリーマン・ショック時の急な円高の記憶がよぎる。(中略)リーマン危機では、対ドルの円相場は08年9月の1ドル=109円台から12月の87円台まで20円を超える大幅な円高が進んだ。要因の一つとされるのが、大量の国債などを買い入れるFRBの量的緩和政策(QE)だ。QEは市中へのドル資金供給が増えて需給が緩むとともに、米金利にも低下圧力がかかり、ドル安を招く効果がある。当時もFRBの総資産が大きく膨らみ、日銀との逆転現象が生じていた。こうした「量」の拡大が為替に効くとの考えも踏まえ、日銀は13年の異次元緩和で積極的な資産購入に動き、円高の是正につなげた経緯がある。(中略)米国の経済対策でFRBを通じた資金供給は最大4兆ドル規模とされ、FRBの総資産は10兆ドルまで膨らむとの見方もある。日銀も政府の国債増発への対応などのため資産購入を増やす方向だが、長期にわたる緩和で積み増し余地は限られる。もちろんリーマン危機時と現在では大きな違いもある。当時は危機前に4%近くあった米長期金利が2%割れ寸前まで下がり、日米金利差の縮小が急だった。今回は米長期金利がすでに0.6%台と低水準。中長期的に為替相場に影響を及ぼすインフレ率も、以前ほど日米の差はなくなった。とはいえ、日米中銀の資産規模の差がさらに広がってくれば、市場が「量」の拡大競争を相場材料として意識する可能性は相応にありそうだ。「円相場は年内に1ドル=100円に迫る可能性もある」との円高論が頭をもたげつつある。(*日経 記事より。)図はFRBの資産購入が急拡大 同記事より . . . 本文を読む