飛田雄一

コロナ自粛エッセイ(その二)

極私的 阪神淡路大震災の記録

●一

その朝、私は、ねぼけていた。火曜日で私の休みの日、前日、むくげの会淡路での一泊二日合宿から帰ってきたのだ。だいぶ遅かった。

まだ、明石海峡大橋はできていなかった。フェリーだった。その工事中の明石海峡大橋は地震で橋脚が一メートル?ずれたという。設計を修正してその後無事完成している。

神戸は地震がないところとして有名?だった。一九九〇年ごろか、東京に出張中に地震があった。震度四ぐらいだったと思う。私は大騒ぎしたが、東京の人は平然としていた。

一九九五年一月一七日早朝午前五時四六分、地震がきた。ちょうど、数日前にテレビでみた怪獣映画を、その瞬間にみた。アメリカの砂漠に大きなタコ?の怪獣がきた。地下にもぐりこんで住みだした。パニックだ。地上に動くものがあると、足?を伸ばして捕まえ地下にひきずりこむ。住民たちは屋根にのぼり、動かないようにじっとしている。が、少し動いたとき、足がのびてきてやられるのである。

地震で揺れたとき、私はまさにその場面だった。怪獣の足が私の体に巻きつき、私を地下にひっぱったのだ。私の足が地面に引き込まれる。砂漠だから砂地で、するっとはいる。もう少しで頭が砂のなかに沈んでしまうというときに目がさめた。二、三〇秒間ゆれた間にこんな夢を見たのだ。地震はちょうど、私の寝ている方向にゆれたようだ。それで足から地面に吸い込まれるように思ったのだろう。

これまで経験したことのない大きな地震だ。外震源地はここだ、この鶴甲団地だと思った。はまだ暗い。連れあい、娘は無事だ。物もそんなに落ちてないようだ。ふとんの中でしばらくじっとしていた。

明るくなって、神戸学生青年センターに降りていくことにした。私の住む団地から歩いて三〇分ほどくだると阪急六甲駅、センターはその近くだ。

センターに着いた。あたりのブロック塀は、ことごとく倒れている。団地ではそんなことはなかった。犬の散歩をしていた人を見かけたぐらいだ。

センターの外では、管理人の中国人留学生家族(夫婦と子ども二人)が、毛布にくるまってがたがたとふるえている。いっしょに中に入った。事務所のドアはあいた。あけるとパソコンラックやテレビがドアの近くまできている。どちらもキャスターがついている。これがよかった。キャスターがついているので、倒れずに移動したのだろう。でも作動するか、心配だ。

センター内にある共同事務室にいった。ドアが開かない。中で物が倒れているようだ。求める会(正式名は「食品公害を追放し安全な食べものを求める会」、長い‥‥)やむくげの会が入っている。(後日あけた。ごちゃごちゃだが何とか大丈夫)。向かいの部屋は第二事務室、ドアはOK。けっこう大きな移動本棚と印刷機がある。移動本棚はしなやか?で、無事だった。大きく揺れただろうが倒れていない。本もほとんど落ちていない。印刷機も大丈夫のようだ。こちらは重くって頑丈、倒れる心配はないということか。

この第二事務室の壁の傷は、今もメモリアルとして残している。壁に亀裂がはいっているのだ。他のホール、会議室の壁にも一部亀裂があったが、それらは営業上修理をしたのである。第二事務室は一般のお客様がはいらないところなので、そのままでいいや、ということになった。いまでもこの亀裂をお見せすることがあるが、この亀裂でもびっくりされる。一瞬にこのような亀裂が入ったのだから、やはり恐ろしいものだ。

●二

センター内をひとまわりしたあと、少し片づけてから家にもどった。お腹がへったのだ。電気、ガスは止まっているが、何か食べた。

娘が、学校はあるのだろうか、という。ないない、学校行く必要はないから阪急六甲、JR六甲道あたりを見に行ったほうがいい、そのあたりに友だちもいるだろうからと言った。そうしたようだ。

私はまたセンターに向かった。途中、当時市会議員の井上力さんと六甲台団地あたりであった。オートバイで団地に上がってきている。すでにだいぶ、市内をみてまわったようだ。「通電火災」が起こっているという。おそらくせっかちな住民が、早く電気を通してくれと電気会社に要求したのだろう。そして電源を入れると、物に埋まっていた電気製品から火がでたのだろう。六甲道あたりをみると、すでに三、四か所から煙があがっている。でも、消防車のサイレンは聞こえない。

センターに着き、こんどは少し本格的にかたづけをした。個人の家の電話が使えないが、センターの公衆電話ならつながるのではないかと近所の人が来た。もちろんOK(確かに公衆電話は比較的つながった)。公衆電話の前に一〇円玉をおいておくと、けっこうなくなった。

実は、震災当日の電話、直後はかかっていた。最初の電話は沖縄の友人からだった。韓国からもかかってきた。NTTが近距離の電話回線を制限していたようだ。東京にもつながらないので、沖縄の友人に東京への電話をたのんだこともある。逆にセンター近辺の友人とは電話がつながらない。歩いて消息を確かめたりした。電話が普通にかかるようになるのに、二、三日かかったような気がする。

電話関係の後日談がある。センターには一月二〇日ごろから被災した留学生がきていた。少しおちつくとみんな祖国に電話がしたいという。あたりまえだ。NTTとかけあった。センターは留学生が避難してきており国際電話がしたい、無料にしてほしい。しばらくしてOKとなった。私も韓国の友人にだいぶ?、電話をかけさせてもらった。二月に入ってのちに述べるように、被災留学生に三万円の「生活一時金」を支給したが、彼ら彼女らは三万円をセンターで受け取り祖国に電話もかけた。支援物資の食料、衣料品を受けとり、ときには自転車もゲットして帰った。よかった。

夕方になってセンターから南方面にでかけた。阪急六甲南西二〇〇メートルほどの六甲小学校に行った。すでに多くの被災者がいた。この小学校は同年八月、小学校避難所を閉鎖すると神戸市が言ったとき、残されていた被災者が市内で一番多い小学校だった。近辺の木造住宅はことごとく倒壊している。揺れの方向によるのか、北側に倒れている。小学校から西へ三〇〇メートル、将軍郵便局まできた。すぐ近くに最後の学生時代と卒業後、結婚して青谷に移るまで、三、四年ほど住んでいたアパートがある。が、それが分からない。一面、瓦礫の山となっている。あの親切だった大家さんはどうしたのだろうか、無事だったのだろうかと思う(無事でした)。

さらに南下してJRまで行った。六甲道から西へ二〇〇メートルほどのところ、JRの線路の下を道路がくぐっているあたりまできた。木造住宅の地域で、まともに立っている家はひとつもない。二、三〇軒の家があったと思われるところに、四、五か所、野花をさした牛乳瓶と年賀状の束がおいてある。ここで、この方々が亡くなったのだ。救出しようとしたができず、遺体が運び出されたあと、友人がその花と瓦礫に埋まっていた年賀状を供えたのだろうと想像した。

そのすぐ近くのJRの橋脚をみて、びっくりした。いつもは地面から七、八メートル上にある線路部分が、すぐ目の前にあるのだ。三、四メートル沈んでいる。それも壊れているのではなく、砂地にすっと入ったような状態だ。全身の力が抜けてしまった。神戸市東部のJRは同じような状態だったと聞いた。住吉あたりで、前日まで自転車で線路部分の下を通過できたが、次の日には更に沈んでいて、通れなくなったという話も聞いた。六甲道駅はすでにフェンスがはられていて、その中の様子を見ることができなかった。JRの駅のなかでもっとも被害の大きかった駅のひとつだ。開通も一番遅く、開通したのはその年の7月ごろだったと思う。

●三

夜、家に帰った。鶴甲団地は電気が回復していた。早い。地震後に知ることになった、地質学の常識?にこんなのがある。もともと地質のしっかりしているところは尾根筋として残り、弱いところは川筋となる。もともと鶴甲山を削って岩盤の上に団地を作ったのでそこは地震にも強い。なるほどとその説を今も私は支持している。そういえば川筋に切り開いた宅地は弱かったように思う。

家で、ガス水道はまだだが、それなりの夕食をした。テレビを見た。長田地域の火災のことも初めて知った。

翌日の午後(当日かもしれない)、早くも支援物資が届いた。市島町有機農業研究会からのおにぎり、水などだ。うれしい。みんなで感謝してわけあい、六甲小学校避難所にももっていった。この日も同じような雑用、近所の友人への物資の配達などをしたと思う。実は、センターの業務日誌に、〇○さん来訪、○○さんより電話、△△の問いあわせありなどとたくさん書いている日もあるが、ほとんど空白の日もある。この日も空白だ。でもこの業務日誌は貴重なもので、このエッセイでも参考にしている。

おにぎりで考えたこと、それは必要度と「時間」の関係だ。ほんとうの初期のころ、おにぎり一個の価値が五だとすると、それが時間の経過にともなって四三二一と下がってくる。当日に届けられたおにぎり一個に五の価値があっても、一週間後に届けられるその価値が一までさがる、という感じだ。当たり前のことで、のちにおにぎりが残って、糸をひいて食べるのをためらうものもでてくる。逆に支援にはスピードが必要で、それがどれほど大切かも示している。

いろんなところから届けらえる支援物資も増えてきた。水も来た。私たちは当時、世界中の水、ミネラルウオーターを飲んだと豪語?していた。こっちの水はあまいぞ、こっちの水はにがいぞ‥‥。確かに硬水で、とてもじゃないが普通には飲めないのもあった。だいぶたってからだが、韓国の「辛ラーメン」が大量にきた。その大量さは、五〇個入りのダンボールが二〇〇箱という感じだった。ある避難所で、たくさん辛ラーメンがきて喜んで食べたが、辛すぎる、量が多すぎる、もういらないとなった。センターでいらないか、というのである。いるいる、すぐに届けてくれた。センターで避難中の韓国人留学生らが特によろこんだ。センターでよく食べ、箱ごと仲間の家に運んだりした。私は辛ラーメンがすきだ。たくさん、いただいた。

バスケットシューズもたくさん来た。スポーツメーカーが提供したのだと思う。バッシュ(いまでもこう言うのかな?)に詳しい友人に聞くと、有名メーカーのものだという。留学生らで分け、一段落してから一つ二千円で販売した。すぐに売りきれた。支援物資が支援金に変わったのだ。他にもいろんなものがきた。写真をとっておけばよかったが、ない。残念だ。

写真は、とれなかった。今のようにスマホがなかったことにも関係があるが、写真をとる気がしない、とれない、シャッターをおすのがはばかれるという状況もあった。先の六甲道近辺の牛乳瓶、年賀状も写真はとれなかった。センター内の写真も、今から思うと、とっておいたらたらよかったのにと思う。後日、センターでの留学生の避難生活の写真をほしいという新聞社があった。探したが、適当なのがない。あったのは餃子パーティで大鍋から分けている写真、それに中国人管理人が自宅(管理人室)で、家族と留学生二、三人がくつろいでいるものだけだった。それらはいまでも大事にとっている。

●四

人間に一番大切なものはなにか? 一番というのが問題だが、やはり「水」ではないか。阪神淡路大震災のときもやはりそうだ。それなりの苦労があった。

センターの近くに山口組本部がある。いま、それがいくつかに分裂していてややこしいが、いまもそこにある。最近は彼らも大きな行事はやりにくくなっているだろうが、以前、ときどきあった。場所はセンターから西へ一キロほどの距離だが、行事のときには全国から立派な車がくる。なんでも敷地内に百台ほどの駐車場があり?、不足分はすぐ北の護国神社の大きな駐車場を利用する。それでも足りないようで、付近のガソリンスタンドにも駐車する。センターのある阪急六甲あたりでも、それらしい人がウロウロし、警察官もウロウロする。

関連ネタにこんなのがある。実際にあった話として友人から聞いたものだ。その人は、黒塗りの立派な外車に乗っていた。運転ミスをして別の乗用車に接触した。謝ろうと外に出たら、接触された車がものすごい勢いで走り去ったというのである。このあたりでは、立派な黒塗りの外車は、その筋の関係者だと認識されているとのことだ。その人がその後、どうしたかは聞いていない。

山口組本部付近ではいまも「暴力団追放」の大きな看板があり(ほんとに大きい)、その追放活動として、ときどきパレードや集会が開かれる。一方、山口組には全国ネットワークがある。震災の翌日(当日?)には全国から支援物資が集まった。さきほど一番大切なものは水だと書いたが、実はもっと大切なものがある。それはポリタンクだ。そのポリタンクを全国から集めて、敷地内の井戸でそれに水を入れて(おそらく)、付近の住民に無償で配ったのだ。長蛇の列ができたと新聞報道があった。暴力団追放運動に熱心な地域の人もその列に並んだという。

センターの駐車場にも地震の日の夕方、給水車がきた。近所の人が集まった。持参したケースがほんとにいろいろで、鍋、釜、やかんの類である。ポリタンクを持ってきた人はほとんどいない。一升瓶、二リットルのペットボトルは上等の方で、五〇〇CCのペットボトルも多い。厚かましいひと?、いや本当に入れ物がなかった人は、洋服をいれるケースをもってきて、運ぶのに苦労していた。ポリタンクは、ほんとうに貴重品だったのである。山口組の長蛇の列も当たり前だし、追放派のリーダーがそこに並んだからといって非難されるべきではない。

センターの水道がでるようになったのは、二月三日、大感動だ。地震から二週間ほどたっていた。その間、〇○に給水車がきたと情報がはいれば、急きょ避難中の留学生らとトイレ掃除をした。残していた水でトイレを掃除するのだ。当たり前だが、トイレの水が不足していた。小は流すのを省略、大は二、三回?に一回?流していた。給水車がくればトイレ掃除が始まるのだ。

当時センターに一升瓶が何本かあった。年末に某グループが大々的な忘年会を開いていたからか、また、二リットルのペットボトルもわりとあった。付近の友人を訪ねたとき、それらに水をいれて持参するととてもよろこばれた。ふたのない一升瓶が多かったが、なんとかした。私は、長峰山への登山道など、山に湧水がでるところをしっていたが、けっきょくそこまでいくことはなかった。神戸大学農学部近くの六甲川で、多くの人が洗濯していた光景も思いだす。

一月の終わりごろには公園に臨時の給水設備ができて、あわててのトイレ掃除はなくなった。そこにときどき、ポリタンクをたくさんもって自動車で汲みにいった。センターには巨大な五〇リットル?の、濃い肌色の米軍のポリタンクもあった。が、重すぎてもちあがらないのだ。最初だけ使っていた。

●五

水道が使えるようになると風呂に入りたくなる。ガスはまだだったが、センターは重油ボイラーで風呂を沸かしていたので、水さえくればガスが不通でも入浴可だ。風呂を沸かした。昼間は近所の住民に開放し、夜は留学生らセンターでの生活者が入った。

私は、二月四日、地震後はじめて風呂に入った。よくまあ二週間も我慢できたものだ。娘の仕入れてきた情報で、最も少量の水で温かいタオルを作る方法がある。電子レンジだ。ほんとに早い、うまくいった。そのタオルでときどき体をふくのだ。それには、その数年前、盲腸で入院したときの経験が役にたった。病院から三、四枚の温かいタオルが配られ、あと一枚「しも」用のタオルを自身で用意しなさいということだった。こうして一週間の入院生活を快適に過ごした。地震のときも快適? だった。

が、その久しぶりのセンターの風呂、脱衣場に入って湯気を感じた瞬間、急に頭がかゆくなった。一秒一分ががまんできないのだ。急いで服を脱いで、入浴したのであった。

三、四日して少し遠出した。近くで壊れた自転車をみつけた。捨てられていたのだ。ほんとだ。休んでいた自転車屋さんにもっていって、無理いってみてもらった。パンク修理だけで使えるようになった。三宮に出かけた。大きなビルが倒れている。交通センタービルもめちゃめちゃだ。きょろきょろしながら走っていたら、タクシーの運転手におこられた。いや、当時はみんなやさしかった。きょろきょろしていたら危ないよと注意された。(ひどいこともあった。地震の日、六甲登山口で普通の倍以上の値段でミカンをうっている人がいた。彼にはぜったい罰があたっている?はずだ)

三宮駅の北側にある、道路に倒れたビルが見たかった。テレビで、道路を完全にふさいだビルをだれかが?、穴をあけて車が通れるようにしたのである。そのビルにあいた、車一台だけが通れるというトンネルを見たかったのだ。が、私が行ったときにはすでにそのビルそのものが撤去されていた。残念だった。

そのあたりのホテルの興味深い?はなしがある。某新聞社の記者が、飛田さんこんなことがあるんですよ、と教えてくれた。屋上に飛行機があるファッションホテル、その日、東京の出張中の男性とある女性が泊まっていた。そのふたりが犠牲になった。男性の奥様と女性の旦那様が、遺体の引き取りを拒否して困っているという。新聞に書けるものではないし‥‥。その後それがどうなったか、私は知らない。

三宮に初めていった翌日?、ラジオを聴いていると、PHD協会の草地賢一さんらが、神戸NGO協議会を母体として、「地元NGO救援連絡会議」を結成したとのこと。同協議会は、YMCA、YWCA、PHD協会、学生センターなどが作っているものだ。が、ラジオで初めてしった。でもいいのだ。地震のときは、なんでもありだった。もちろんその後その救援連絡会議に参加した。最初はYMCAで会議がもたれ、その後、毎日新聞ビルでもたれた。現在も活動している「NGO神戸外国人救援ネット」はその外国人分科会から生まれたものである。救援ネットのことは、また別の「コロナ自粛エッセイ」に書かなければならない。

●六

水道ときたら次に「ガス」のことだ。がその前に、センターの電気はいつごろ回復したのだろうか? 先の業務日誌をみると一月 日。パソコンの電源を入れて故障していない、うれしい、のはずだがほとんどその記憶がない。先に書いたようにパソコンと外付けハードディスクが、キャスター台の上にあったので床に落ちることなく無事だったのだ。キャスターが動くことは偉大だ。地面にがっちりと根をはることがいいとは限らないという証左かもしれない?

ガスが開通し、日常生活的にはぐっとよくなった。震災直後、ガスが回復するまで、みんなが欲しがったのは何か? 一位は携帯コンロだろう。当時、五千円ぐらいが相場だったと思う。なんたって温かい食事がうれしい。俳優の堀内一美さんがリーダーのボランティア団体が携帯コンロを五、六個、センターにくださった。ほんとうに助かった。

センターでの留学生らの避難生活でも、携帯コンロはとても重宝した。食堂兼交流室の会議室Dにそれはあった。中国人は、なにかあったら餃子パーティだ。焼き餃子ではない、水餃子だ。餃子大好き人間の私だが、おそらく一回に食べる分量は一五個程度。これでも多いが、中国人はもっと食べる(ような気がする)。皮も自分たちでつくり、どんどんと大鍋にほうりこんでいくのだ。新しい住居がみつかった、中国に避難していた家族が戻ってきたなどというと、いつも餃子パーティだ。韓国人は、キムチチゲパーティだ。センターのスタッフやセンターを拠点に活動していたボランティア団体のメンバーも、それらのパーティによく呼ばれた。

留学生には国別に(といっても、中国人と韓国人で、最初にフィリピン人が一名いただけ)リーダーがいた。そして、完全に自主運営をしていた。当時、二段ベットの部屋八室(計一六名)、和室三室(三+三+一二、計一八名)を主に使用していたが、定員オーバーとなるとリーダーが、ひとりものの留学生に寝袋をもたせて大学にいくことを命令?したりしていた。

当時多くの支援金も送っていただき、物資もいただいたが、住居問題の解決がむつかしく大きな問題だった。留学生はアルバイトの関係で駅近くに住むことが多く、今回の地震はその駅近辺、線路沿いの被害が特に大きかったのだ。

京都、大阪の支援者から、「離れ」(わかるかな?、昔の家にはこれがあった)がいる一〇名以上OK、本家が無人で五室あるなどの電話をいただいた。が、神戸大学の留学生には遠すぎるのだ。交通が遮断された状況でそこから通うことが無理だったのである。近くで三、四か月でもいいから、家賃なしで入れてくれる、そしてうまくいけばその後有料でそこに下宿できるようなところが理想だった。

某テレビ局と一計をはかった。やらせ?である。近くの(徒歩でいける)センターの支援者が住居の提供を申し出てくれたということで、ある留学生がその家にいった。カメラマンも同行だ。そこでやさしくしてくれてくつろぐ、そんな映像だった。それはウソではなかったのだが、二、三日して彼女はセンターにもどってきた。理由を聞いた。よくしてくださって不満はないのだが、同国の留学生といっしょにいたいというのである。震災という非常時だからこそ、母国語で気兼ねなく話ができる、そんな環境が必要だったようだ。

当時、カナダ?の留学生から、神戸が怖いので友人のいる東京へ行く、○○日午後、△△マンション□□号室を開けておくので、家具等を他の留学生に分けてほしい連絡があった。また日本に二名しかいない国の留学生が、もうひとりいる東京に行くといっていた留学生もいた。国名は忘れた。やりほんとうにつらい時には、同国の仲間といっしょにいたいのだ。

小学校からセンターに避難してきた中国人留学生家族の話もあった。避難所でみんな親切にしてくれたが、日本語の分からない中国人にはつらいことがあったという。○○時に△△で弁当を配りますというアナウンスが分からないのだ。日本語のできる留学生の夫は、昼間は大学に行っていない、とても不安だったとのことだ。センターにきて、中国人たちといっぱい中国語で話し、よろこんでいた。震災の時期、留学生は、卒論、修論提出、大学院入試など、大学ですべきことが多くあったのだ。

●七

朝日テレビのニュースステイションをみていたとき、被災地の外国人支援をとりあげていた。久米宏の番組だ。その最後に、学生センターの募金先の口座番号がテロップで流れた。びっくりした。

センターでは二月一日から全壊半壊の罹災証明を持参した留学生に生活一時金三万円を支給した。返済不要の一時金だ。当時携帯コンロを買いたかったという話は書いたが、センターに避難してきた留学生が、こういったのだ。「飛田さん、日本人学生が金持ちだとはいいませんが、アジアからの留学生はその携帯コンロもちょっと、買うのを考えるのですよ」

で、生活一時金支給が決まった。罹災証明書を持参し学生証をみせたらその場で支給した。その金額が三万円とテレビでも紹介された。その後の募金で、個人おひとりから三万円というのが多かった。ひとり分を募金しようと思ったのだろう。なかには個人で三〇万円というのがあった。一〇人分送ろうと考えたのだろう。それはたまたま「飛田」さんだった。私の親戚ではない。ひださんか、とびたさんか分からない。ありがたいことだった。

あるとき興信所がやってきた。某企業がセンターに募金を考えていますとのこと。調査に応じた。が、実は、それまでに同じようなことが複数回あった。調査のあと結局募金がこず、興信所にいい印象がなかった。が、そのときはちがった。後日、その会社の秘書から電話があった、○○日に社長がセンターを訪問して寄付したいとのこと。うれしい。が、忙しい時期でもあったので、オンライン送金してくれたらいいのになどと思ってしまった。秘書はそのあと、一千円万です。私もおもわず電話口で、一千万円、と言ってしまった。同じ部屋にいたボランティアたちが、ええ一千万円‥‥。あまりお金のことを書くとよくないが、ただ書いてみたいのだ。

その会社は、日本DEC、日本デジタルイクウイクメント、コンピュータ会社で、アジア全域で仕事をしているという。被災地を調査すると貴センターがよく外国人支援をしている、震災後大阪のホテルに社員を住まわせての仕事が一段落ついたので寄付することしたとのこと。センターで贈呈式をした。その会社は、このことをマスコミ発表することもなく、社内報でそのことを報告しただけだった。日本DECはその後、大きなコンピュータ会社に吸収されたと聞いている。

お金の話が長くなって恐縮だが、まだ続きがある。一連の留学生支援活動が終わったとき、一三〇〇万円が残った。その一千万円と留学生支援金の残り三〇〇万円だ。そこから六甲奨学基金が始まった。実は日本DECが募金をくれたころ、すでにセンターの生活一時金の支給も終了していた。そのお金はセンターが何に使ってもらってもOKとのことだった。そこで奨学金となった。

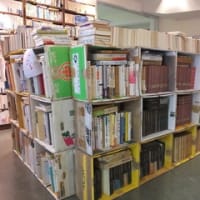

この一三〇〇万円を毎年一〇〇万円使おう。そして一方で毎年二〇〇万円を集める。あわせて毎年三〇〇万円、それでアジアからの留学生五名に月額五万円を支給する。が、毎年二〇〇万円の募金うまくいかなかった。震災後、まだ支援の雰囲気があるときは集まったが、それが続かない。このままでは一三年はもたない。そうして、始まったのが古本市だ。第一回目の一九九八年、みんなの予想を超えて七〇万円も売れた。これは行ける。そして現在まで古本市は繁盛し、奨学金も一三年を越えて続いている。おそらく古本市がなければ一〇年をまたずに奨学金は終わっていただろう。この古本市、二カ月で三〇〇万円以上売れるというので有名だ。二〇一一年の東日本大震災のときは、被災地の留学生支援に一〇〇万円寄付すると宣言してがんばり、初めて四四〇万円を売り上げた。この古本市はおもしろい。が、これを書き出すとこのエッセイは終われないので、またコロナエッセイの続編としたい。

●八

その年の夏ごろ?、神戸市内もそれなりにおちついてきた。会議があって長田に出かけた。JRがまだ不通だったのでオートバイでいった。愛知の国際交流団体が支援物資として届けてくれたものだ。それは最初神戸市に寄付を打診したが、二、三〇台では少なすぎると断られて、学生センターにまわってきたものだ。その一台を使っていた。

久しぶりに会うメンバーもいて、会議のあとビールも飲んだ。そして帰路についた。湊川で検問にひっかかった。それまで無法地帯?だったのに‥‥。仕方ない。そして例の風船(アルコール検知器です)を吹くと、でない。警官は、検出されません、お酒を飲んでいるようですからさましてから帰ってください、という。そのとおりした。湊川公園で一時間?ほど休んでから、またオートバイに乗った。

それがいけなかった。北野町で、また検問にひっかかった。今度はアルコールが検出された。きっちり反則切符を切られた。しかたがない。悪いのは私だ。

飲酒後はすぐにアルコールが検出されないらしい。アルコール分が体内にめぐるのにそれなりの時間が必要なようだ。だから、湊川では検出されなかったが、北野町で検出されたのだ。湊川での警官の指示をまもらずに即帰っていれば、まだアルコールが十分体内をめぐることなく、北野町でも検出されなかったかもしれない。残念だ。

後日、交通裁判所に出頭した。Aさんにあった。地震後、ボランティアとして神戸にかけつけた人だ。現在もこの地で活動している友人だ。おたがいにここで会ったことは内緒にしておこう、と約束した。私はその約束を、いまも守っている。

■あとがき

この冊子は「コロナ自粛エッセイ」の二冊目です。「極私的 ベ平連神戸事件顛末の記」(二〇二〇年七月一日)に続くものです。自粛生活はだいたい卒業しているが、勢いにのって?、つくりました。

阪神淡路大震災から二五年がすぎましたが、書き始めるといろんなことを思い出します。震災の年には、いろんなことがあり、いろんな人と会いました。その一年で一〇年分の新しい人と出会ったような気がします。神戸市内にもこんな人がいたのか、これまでなぜ出会っていなかったのかという人もいました。全国から支援にかけつけてきた人々もそうです。そんな出会いも書きとめておきたいとおもいますが、自粛、しました。この冊子はすでにエッセイにしては分量が多すぎます。「極私的」な内容を中心に書きました。

私はもともと、なんとなかなるさ派でしたが、震災で更にそのようになりました。いろんな人に、いろんな時に助けていただきました。震災の年のセンターニュースにかきましたが、「世の中捨てたものじゃない」でした。

昨年七月、『阪神淡路大震災、そのとき、外国人は?』(神戸学生青年センター出版部)を出しました。B五版六〇頁の冊子です。そこにセンターニュースも含めて震災当時にかいたものなどを集めました。帳合ホッチキスまで自動でしてくれるもセンターの印刷機で作っています。一部からでも増刷可、四一〇円(送料込)です。この値段は、八二円切手四枚分でしたが、郵便料金値上げで八四円になりました。八二〇円に価格改定すれば具合がいいのですが‥‥。その辺は適当に切手を送ってくだされば冊子を送ります。

最後は宣伝になってしまいましたが、このエッセイシリーズ、まだ続くかもしれません。そのときは、またよろしく・・・

二〇二〇年七月一日 飛田雄一

著者 飛田雄一(ひだ ゆういち)

一九五〇年神戸市生まれ。神戸学生青年センター理事長、むくげの会会員など。著書に『日帝下の朝鮮農民運動』(未来社、一九九一年九月)、『現場を歩く 現場を綴る―日本・コリア・キリスト教―』(かんよう出版 二〇一六年六月)、『心に刻み、石に刻む―在日コリアンと私―』(三一書房、二〇一六年一一月)、『旅行作家な気分―コリア・中国から中央アジアへの旅―』(合同出版、二〇一七年一月)、『再論 朝鮮人強制連行』(三一書房、二〇一八年一一月)、『時事エッセイ―コリア・コリアン・イルボン(日本)―』(むくげの会、二〇一九年五月)、『阪神淡路大震災、そのとき、外国人は?』(神戸学生青年センター出版部、二〇一九年七月)ほか。

コロナ自粛エッセイ(その二)

極私的 阪神淡路大震災の記録

二〇二〇年七月五日発行

著者・発行者 飛田雄一 hida@ksyc.jp

神戸市灘区鶴甲四丁目三の一八の二〇五

コロナ自粛エッセイ(その二)

極私的 阪神淡路大震災の記録

●一

その朝、私は、ねぼけていた。火曜日で私の休みの日、前日、むくげの会淡路での一泊二日合宿から帰ってきたのだ。だいぶ遅かった。

まだ、明石海峡大橋はできていなかった。フェリーだった。その工事中の明石海峡大橋は地震で橋脚が一メートル?ずれたという。設計を修正してその後無事完成している。

神戸は地震がないところとして有名?だった。一九九〇年ごろか、東京に出張中に地震があった。震度四ぐらいだったと思う。私は大騒ぎしたが、東京の人は平然としていた。

一九九五年一月一七日早朝午前五時四六分、地震がきた。ちょうど、数日前にテレビでみた怪獣映画を、その瞬間にみた。アメリカの砂漠に大きなタコ?の怪獣がきた。地下にもぐりこんで住みだした。パニックだ。地上に動くものがあると、足?を伸ばして捕まえ地下にひきずりこむ。住民たちは屋根にのぼり、動かないようにじっとしている。が、少し動いたとき、足がのびてきてやられるのである。

地震で揺れたとき、私はまさにその場面だった。怪獣の足が私の体に巻きつき、私を地下にひっぱったのだ。私の足が地面に引き込まれる。砂漠だから砂地で、するっとはいる。もう少しで頭が砂のなかに沈んでしまうというときに目がさめた。二、三〇秒間ゆれた間にこんな夢を見たのだ。地震はちょうど、私の寝ている方向にゆれたようだ。それで足から地面に吸い込まれるように思ったのだろう。

これまで経験したことのない大きな地震だ。外震源地はここだ、この鶴甲団地だと思った。はまだ暗い。連れあい、娘は無事だ。物もそんなに落ちてないようだ。ふとんの中でしばらくじっとしていた。

明るくなって、神戸学生青年センターに降りていくことにした。私の住む団地から歩いて三〇分ほどくだると阪急六甲駅、センターはその近くだ。

センターに着いた。あたりのブロック塀は、ことごとく倒れている。団地ではそんなことはなかった。犬の散歩をしていた人を見かけたぐらいだ。

センターの外では、管理人の中国人留学生家族(夫婦と子ども二人)が、毛布にくるまってがたがたとふるえている。いっしょに中に入った。事務所のドアはあいた。あけるとパソコンラックやテレビがドアの近くまできている。どちらもキャスターがついている。これがよかった。キャスターがついているので、倒れずに移動したのだろう。でも作動するか、心配だ。

センター内にある共同事務室にいった。ドアが開かない。中で物が倒れているようだ。求める会(正式名は「食品公害を追放し安全な食べものを求める会」、長い‥‥)やむくげの会が入っている。(後日あけた。ごちゃごちゃだが何とか大丈夫)。向かいの部屋は第二事務室、ドアはOK。けっこう大きな移動本棚と印刷機がある。移動本棚はしなやか?で、無事だった。大きく揺れただろうが倒れていない。本もほとんど落ちていない。印刷機も大丈夫のようだ。こちらは重くって頑丈、倒れる心配はないということか。

この第二事務室の壁の傷は、今もメモリアルとして残している。壁に亀裂がはいっているのだ。他のホール、会議室の壁にも一部亀裂があったが、それらは営業上修理をしたのである。第二事務室は一般のお客様がはいらないところなので、そのままでいいや、ということになった。いまでもこの亀裂をお見せすることがあるが、この亀裂でもびっくりされる。一瞬にこのような亀裂が入ったのだから、やはり恐ろしいものだ。

●二

センター内をひとまわりしたあと、少し片づけてから家にもどった。お腹がへったのだ。電気、ガスは止まっているが、何か食べた。

娘が、学校はあるのだろうか、という。ないない、学校行く必要はないから阪急六甲、JR六甲道あたりを見に行ったほうがいい、そのあたりに友だちもいるだろうからと言った。そうしたようだ。

私はまたセンターに向かった。途中、当時市会議員の井上力さんと六甲台団地あたりであった。オートバイで団地に上がってきている。すでにだいぶ、市内をみてまわったようだ。「通電火災」が起こっているという。おそらくせっかちな住民が、早く電気を通してくれと電気会社に要求したのだろう。そして電源を入れると、物に埋まっていた電気製品から火がでたのだろう。六甲道あたりをみると、すでに三、四か所から煙があがっている。でも、消防車のサイレンは聞こえない。

センターに着き、こんどは少し本格的にかたづけをした。個人の家の電話が使えないが、センターの公衆電話ならつながるのではないかと近所の人が来た。もちろんOK(確かに公衆電話は比較的つながった)。公衆電話の前に一〇円玉をおいておくと、けっこうなくなった。

実は、震災当日の電話、直後はかかっていた。最初の電話は沖縄の友人からだった。韓国からもかかってきた。NTTが近距離の電話回線を制限していたようだ。東京にもつながらないので、沖縄の友人に東京への電話をたのんだこともある。逆にセンター近辺の友人とは電話がつながらない。歩いて消息を確かめたりした。電話が普通にかかるようになるのに、二、三日かかったような気がする。

電話関係の後日談がある。センターには一月二〇日ごろから被災した留学生がきていた。少しおちつくとみんな祖国に電話がしたいという。あたりまえだ。NTTとかけあった。センターは留学生が避難してきており国際電話がしたい、無料にしてほしい。しばらくしてOKとなった。私も韓国の友人にだいぶ?、電話をかけさせてもらった。二月に入ってのちに述べるように、被災留学生に三万円の「生活一時金」を支給したが、彼ら彼女らは三万円をセンターで受け取り祖国に電話もかけた。支援物資の食料、衣料品を受けとり、ときには自転車もゲットして帰った。よかった。

夕方になってセンターから南方面にでかけた。阪急六甲南西二〇〇メートルほどの六甲小学校に行った。すでに多くの被災者がいた。この小学校は同年八月、小学校避難所を閉鎖すると神戸市が言ったとき、残されていた被災者が市内で一番多い小学校だった。近辺の木造住宅はことごとく倒壊している。揺れの方向によるのか、北側に倒れている。小学校から西へ三〇〇メートル、将軍郵便局まできた。すぐ近くに最後の学生時代と卒業後、結婚して青谷に移るまで、三、四年ほど住んでいたアパートがある。が、それが分からない。一面、瓦礫の山となっている。あの親切だった大家さんはどうしたのだろうか、無事だったのだろうかと思う(無事でした)。

さらに南下してJRまで行った。六甲道から西へ二〇〇メートルほどのところ、JRの線路の下を道路がくぐっているあたりまできた。木造住宅の地域で、まともに立っている家はひとつもない。二、三〇軒の家があったと思われるところに、四、五か所、野花をさした牛乳瓶と年賀状の束がおいてある。ここで、この方々が亡くなったのだ。救出しようとしたができず、遺体が運び出されたあと、友人がその花と瓦礫に埋まっていた年賀状を供えたのだろうと想像した。

そのすぐ近くのJRの橋脚をみて、びっくりした。いつもは地面から七、八メートル上にある線路部分が、すぐ目の前にあるのだ。三、四メートル沈んでいる。それも壊れているのではなく、砂地にすっと入ったような状態だ。全身の力が抜けてしまった。神戸市東部のJRは同じような状態だったと聞いた。住吉あたりで、前日まで自転車で線路部分の下を通過できたが、次の日には更に沈んでいて、通れなくなったという話も聞いた。六甲道駅はすでにフェンスがはられていて、その中の様子を見ることができなかった。JRの駅のなかでもっとも被害の大きかった駅のひとつだ。開通も一番遅く、開通したのはその年の7月ごろだったと思う。

●三

夜、家に帰った。鶴甲団地は電気が回復していた。早い。地震後に知ることになった、地質学の常識?にこんなのがある。もともと地質のしっかりしているところは尾根筋として残り、弱いところは川筋となる。もともと鶴甲山を削って岩盤の上に団地を作ったのでそこは地震にも強い。なるほどとその説を今も私は支持している。そういえば川筋に切り開いた宅地は弱かったように思う。

家で、ガス水道はまだだが、それなりの夕食をした。テレビを見た。長田地域の火災のことも初めて知った。

翌日の午後(当日かもしれない)、早くも支援物資が届いた。市島町有機農業研究会からのおにぎり、水などだ。うれしい。みんなで感謝してわけあい、六甲小学校避難所にももっていった。この日も同じような雑用、近所の友人への物資の配達などをしたと思う。実は、センターの業務日誌に、〇○さん来訪、○○さんより電話、△△の問いあわせありなどとたくさん書いている日もあるが、ほとんど空白の日もある。この日も空白だ。でもこの業務日誌は貴重なもので、このエッセイでも参考にしている。

おにぎりで考えたこと、それは必要度と「時間」の関係だ。ほんとうの初期のころ、おにぎり一個の価値が五だとすると、それが時間の経過にともなって四三二一と下がってくる。当日に届けられたおにぎり一個に五の価値があっても、一週間後に届けられるその価値が一までさがる、という感じだ。当たり前のことで、のちにおにぎりが残って、糸をひいて食べるのをためらうものもでてくる。逆に支援にはスピードが必要で、それがどれほど大切かも示している。

いろんなところから届けらえる支援物資も増えてきた。水も来た。私たちは当時、世界中の水、ミネラルウオーターを飲んだと豪語?していた。こっちの水はあまいぞ、こっちの水はにがいぞ‥‥。確かに硬水で、とてもじゃないが普通には飲めないのもあった。だいぶたってからだが、韓国の「辛ラーメン」が大量にきた。その大量さは、五〇個入りのダンボールが二〇〇箱という感じだった。ある避難所で、たくさん辛ラーメンがきて喜んで食べたが、辛すぎる、量が多すぎる、もういらないとなった。センターでいらないか、というのである。いるいる、すぐに届けてくれた。センターで避難中の韓国人留学生らが特によろこんだ。センターでよく食べ、箱ごと仲間の家に運んだりした。私は辛ラーメンがすきだ。たくさん、いただいた。

バスケットシューズもたくさん来た。スポーツメーカーが提供したのだと思う。バッシュ(いまでもこう言うのかな?)に詳しい友人に聞くと、有名メーカーのものだという。留学生らで分け、一段落してから一つ二千円で販売した。すぐに売りきれた。支援物資が支援金に変わったのだ。他にもいろんなものがきた。写真をとっておけばよかったが、ない。残念だ。

写真は、とれなかった。今のようにスマホがなかったことにも関係があるが、写真をとる気がしない、とれない、シャッターをおすのがはばかれるという状況もあった。先の六甲道近辺の牛乳瓶、年賀状も写真はとれなかった。センター内の写真も、今から思うと、とっておいたらたらよかったのにと思う。後日、センターでの留学生の避難生活の写真をほしいという新聞社があった。探したが、適当なのがない。あったのは餃子パーティで大鍋から分けている写真、それに中国人管理人が自宅(管理人室)で、家族と留学生二、三人がくつろいでいるものだけだった。それらはいまでも大事にとっている。

●四

人間に一番大切なものはなにか? 一番というのが問題だが、やはり「水」ではないか。阪神淡路大震災のときもやはりそうだ。それなりの苦労があった。

センターの近くに山口組本部がある。いま、それがいくつかに分裂していてややこしいが、いまもそこにある。最近は彼らも大きな行事はやりにくくなっているだろうが、以前、ときどきあった。場所はセンターから西へ一キロほどの距離だが、行事のときには全国から立派な車がくる。なんでも敷地内に百台ほどの駐車場があり?、不足分はすぐ北の護国神社の大きな駐車場を利用する。それでも足りないようで、付近のガソリンスタンドにも駐車する。センターのある阪急六甲あたりでも、それらしい人がウロウロし、警察官もウロウロする。

関連ネタにこんなのがある。実際にあった話として友人から聞いたものだ。その人は、黒塗りの立派な外車に乗っていた。運転ミスをして別の乗用車に接触した。謝ろうと外に出たら、接触された車がものすごい勢いで走り去ったというのである。このあたりでは、立派な黒塗りの外車は、その筋の関係者だと認識されているとのことだ。その人がその後、どうしたかは聞いていない。

山口組本部付近ではいまも「暴力団追放」の大きな看板があり(ほんとに大きい)、その追放活動として、ときどきパレードや集会が開かれる。一方、山口組には全国ネットワークがある。震災の翌日(当日?)には全国から支援物資が集まった。さきほど一番大切なものは水だと書いたが、実はもっと大切なものがある。それはポリタンクだ。そのポリタンクを全国から集めて、敷地内の井戸でそれに水を入れて(おそらく)、付近の住民に無償で配ったのだ。長蛇の列ができたと新聞報道があった。暴力団追放運動に熱心な地域の人もその列に並んだという。

センターの駐車場にも地震の日の夕方、給水車がきた。近所の人が集まった。持参したケースがほんとにいろいろで、鍋、釜、やかんの類である。ポリタンクを持ってきた人はほとんどいない。一升瓶、二リットルのペットボトルは上等の方で、五〇〇CCのペットボトルも多い。厚かましいひと?、いや本当に入れ物がなかった人は、洋服をいれるケースをもってきて、運ぶのに苦労していた。ポリタンクは、ほんとうに貴重品だったのである。山口組の長蛇の列も当たり前だし、追放派のリーダーがそこに並んだからといって非難されるべきではない。

センターの水道がでるようになったのは、二月三日、大感動だ。地震から二週間ほどたっていた。その間、〇○に給水車がきたと情報がはいれば、急きょ避難中の留学生らとトイレ掃除をした。残していた水でトイレを掃除するのだ。当たり前だが、トイレの水が不足していた。小は流すのを省略、大は二、三回?に一回?流していた。給水車がくればトイレ掃除が始まるのだ。

当時センターに一升瓶が何本かあった。年末に某グループが大々的な忘年会を開いていたからか、また、二リットルのペットボトルもわりとあった。付近の友人を訪ねたとき、それらに水をいれて持参するととてもよろこばれた。ふたのない一升瓶が多かったが、なんとかした。私は、長峰山への登山道など、山に湧水がでるところをしっていたが、けっきょくそこまでいくことはなかった。神戸大学農学部近くの六甲川で、多くの人が洗濯していた光景も思いだす。

一月の終わりごろには公園に臨時の給水設備ができて、あわててのトイレ掃除はなくなった。そこにときどき、ポリタンクをたくさんもって自動車で汲みにいった。センターには巨大な五〇リットル?の、濃い肌色の米軍のポリタンクもあった。が、重すぎてもちあがらないのだ。最初だけ使っていた。

●五

水道が使えるようになると風呂に入りたくなる。ガスはまだだったが、センターは重油ボイラーで風呂を沸かしていたので、水さえくればガスが不通でも入浴可だ。風呂を沸かした。昼間は近所の住民に開放し、夜は留学生らセンターでの生活者が入った。

私は、二月四日、地震後はじめて風呂に入った。よくまあ二週間も我慢できたものだ。娘の仕入れてきた情報で、最も少量の水で温かいタオルを作る方法がある。電子レンジだ。ほんとに早い、うまくいった。そのタオルでときどき体をふくのだ。それには、その数年前、盲腸で入院したときの経験が役にたった。病院から三、四枚の温かいタオルが配られ、あと一枚「しも」用のタオルを自身で用意しなさいということだった。こうして一週間の入院生活を快適に過ごした。地震のときも快適? だった。

が、その久しぶりのセンターの風呂、脱衣場に入って湯気を感じた瞬間、急に頭がかゆくなった。一秒一分ががまんできないのだ。急いで服を脱いで、入浴したのであった。

三、四日して少し遠出した。近くで壊れた自転車をみつけた。捨てられていたのだ。ほんとだ。休んでいた自転車屋さんにもっていって、無理いってみてもらった。パンク修理だけで使えるようになった。三宮に出かけた。大きなビルが倒れている。交通センタービルもめちゃめちゃだ。きょろきょろしながら走っていたら、タクシーの運転手におこられた。いや、当時はみんなやさしかった。きょろきょろしていたら危ないよと注意された。(ひどいこともあった。地震の日、六甲登山口で普通の倍以上の値段でミカンをうっている人がいた。彼にはぜったい罰があたっている?はずだ)

三宮駅の北側にある、道路に倒れたビルが見たかった。テレビで、道路を完全にふさいだビルをだれかが?、穴をあけて車が通れるようにしたのである。そのビルにあいた、車一台だけが通れるというトンネルを見たかったのだ。が、私が行ったときにはすでにそのビルそのものが撤去されていた。残念だった。

そのあたりのホテルの興味深い?はなしがある。某新聞社の記者が、飛田さんこんなことがあるんですよ、と教えてくれた。屋上に飛行機があるファッションホテル、その日、東京の出張中の男性とある女性が泊まっていた。そのふたりが犠牲になった。男性の奥様と女性の旦那様が、遺体の引き取りを拒否して困っているという。新聞に書けるものではないし‥‥。その後それがどうなったか、私は知らない。

三宮に初めていった翌日?、ラジオを聴いていると、PHD協会の草地賢一さんらが、神戸NGO協議会を母体として、「地元NGO救援連絡会議」を結成したとのこと。同協議会は、YMCA、YWCA、PHD協会、学生センターなどが作っているものだ。が、ラジオで初めてしった。でもいいのだ。地震のときは、なんでもありだった。もちろんその後その救援連絡会議に参加した。最初はYMCAで会議がもたれ、その後、毎日新聞ビルでもたれた。現在も活動している「NGO神戸外国人救援ネット」はその外国人分科会から生まれたものである。救援ネットのことは、また別の「コロナ自粛エッセイ」に書かなければならない。

●六

水道ときたら次に「ガス」のことだ。がその前に、センターの電気はいつごろ回復したのだろうか? 先の業務日誌をみると一月 日。パソコンの電源を入れて故障していない、うれしい、のはずだがほとんどその記憶がない。先に書いたようにパソコンと外付けハードディスクが、キャスター台の上にあったので床に落ちることなく無事だったのだ。キャスターが動くことは偉大だ。地面にがっちりと根をはることがいいとは限らないという証左かもしれない?

ガスが開通し、日常生活的にはぐっとよくなった。震災直後、ガスが回復するまで、みんなが欲しがったのは何か? 一位は携帯コンロだろう。当時、五千円ぐらいが相場だったと思う。なんたって温かい食事がうれしい。俳優の堀内一美さんがリーダーのボランティア団体が携帯コンロを五、六個、センターにくださった。ほんとうに助かった。

センターでの留学生らの避難生活でも、携帯コンロはとても重宝した。食堂兼交流室の会議室Dにそれはあった。中国人は、なにかあったら餃子パーティだ。焼き餃子ではない、水餃子だ。餃子大好き人間の私だが、おそらく一回に食べる分量は一五個程度。これでも多いが、中国人はもっと食べる(ような気がする)。皮も自分たちでつくり、どんどんと大鍋にほうりこんでいくのだ。新しい住居がみつかった、中国に避難していた家族が戻ってきたなどというと、いつも餃子パーティだ。韓国人は、キムチチゲパーティだ。センターのスタッフやセンターを拠点に活動していたボランティア団体のメンバーも、それらのパーティによく呼ばれた。

留学生には国別に(といっても、中国人と韓国人で、最初にフィリピン人が一名いただけ)リーダーがいた。そして、完全に自主運営をしていた。当時、二段ベットの部屋八室(計一六名)、和室三室(三+三+一二、計一八名)を主に使用していたが、定員オーバーとなるとリーダーが、ひとりものの留学生に寝袋をもたせて大学にいくことを命令?したりしていた。

当時多くの支援金も送っていただき、物資もいただいたが、住居問題の解決がむつかしく大きな問題だった。留学生はアルバイトの関係で駅近くに住むことが多く、今回の地震はその駅近辺、線路沿いの被害が特に大きかったのだ。

京都、大阪の支援者から、「離れ」(わかるかな?、昔の家にはこれがあった)がいる一〇名以上OK、本家が無人で五室あるなどの電話をいただいた。が、神戸大学の留学生には遠すぎるのだ。交通が遮断された状況でそこから通うことが無理だったのである。近くで三、四か月でもいいから、家賃なしで入れてくれる、そしてうまくいけばその後有料でそこに下宿できるようなところが理想だった。

某テレビ局と一計をはかった。やらせ?である。近くの(徒歩でいける)センターの支援者が住居の提供を申し出てくれたということで、ある留学生がその家にいった。カメラマンも同行だ。そこでやさしくしてくれてくつろぐ、そんな映像だった。それはウソではなかったのだが、二、三日して彼女はセンターにもどってきた。理由を聞いた。よくしてくださって不満はないのだが、同国の留学生といっしょにいたいというのである。震災という非常時だからこそ、母国語で気兼ねなく話ができる、そんな環境が必要だったようだ。

当時、カナダ?の留学生から、神戸が怖いので友人のいる東京へ行く、○○日午後、△△マンション□□号室を開けておくので、家具等を他の留学生に分けてほしい連絡があった。また日本に二名しかいない国の留学生が、もうひとりいる東京に行くといっていた留学生もいた。国名は忘れた。やりほんとうにつらい時には、同国の仲間といっしょにいたいのだ。

小学校からセンターに避難してきた中国人留学生家族の話もあった。避難所でみんな親切にしてくれたが、日本語の分からない中国人にはつらいことがあったという。○○時に△△で弁当を配りますというアナウンスが分からないのだ。日本語のできる留学生の夫は、昼間は大学に行っていない、とても不安だったとのことだ。センターにきて、中国人たちといっぱい中国語で話し、よろこんでいた。震災の時期、留学生は、卒論、修論提出、大学院入試など、大学ですべきことが多くあったのだ。

●七

朝日テレビのニュースステイションをみていたとき、被災地の外国人支援をとりあげていた。久米宏の番組だ。その最後に、学生センターの募金先の口座番号がテロップで流れた。びっくりした。

センターでは二月一日から全壊半壊の罹災証明を持参した留学生に生活一時金三万円を支給した。返済不要の一時金だ。当時携帯コンロを買いたかったという話は書いたが、センターに避難してきた留学生が、こういったのだ。「飛田さん、日本人学生が金持ちだとはいいませんが、アジアからの留学生はその携帯コンロもちょっと、買うのを考えるのですよ」

で、生活一時金支給が決まった。罹災証明書を持参し学生証をみせたらその場で支給した。その金額が三万円とテレビでも紹介された。その後の募金で、個人おひとりから三万円というのが多かった。ひとり分を募金しようと思ったのだろう。なかには個人で三〇万円というのがあった。一〇人分送ろうと考えたのだろう。それはたまたま「飛田」さんだった。私の親戚ではない。ひださんか、とびたさんか分からない。ありがたいことだった。

あるとき興信所がやってきた。某企業がセンターに募金を考えていますとのこと。調査に応じた。が、実は、それまでに同じようなことが複数回あった。調査のあと結局募金がこず、興信所にいい印象がなかった。が、そのときはちがった。後日、その会社の秘書から電話があった、○○日に社長がセンターを訪問して寄付したいとのこと。うれしい。が、忙しい時期でもあったので、オンライン送金してくれたらいいのになどと思ってしまった。秘書はそのあと、一千円万です。私もおもわず電話口で、一千万円、と言ってしまった。同じ部屋にいたボランティアたちが、ええ一千万円‥‥。あまりお金のことを書くとよくないが、ただ書いてみたいのだ。

その会社は、日本DEC、日本デジタルイクウイクメント、コンピュータ会社で、アジア全域で仕事をしているという。被災地を調査すると貴センターがよく外国人支援をしている、震災後大阪のホテルに社員を住まわせての仕事が一段落ついたので寄付することしたとのこと。センターで贈呈式をした。その会社は、このことをマスコミ発表することもなく、社内報でそのことを報告しただけだった。日本DECはその後、大きなコンピュータ会社に吸収されたと聞いている。

お金の話が長くなって恐縮だが、まだ続きがある。一連の留学生支援活動が終わったとき、一三〇〇万円が残った。その一千万円と留学生支援金の残り三〇〇万円だ。そこから六甲奨学基金が始まった。実は日本DECが募金をくれたころ、すでにセンターの生活一時金の支給も終了していた。そのお金はセンターが何に使ってもらってもOKとのことだった。そこで奨学金となった。

この一三〇〇万円を毎年一〇〇万円使おう。そして一方で毎年二〇〇万円を集める。あわせて毎年三〇〇万円、それでアジアからの留学生五名に月額五万円を支給する。が、毎年二〇〇万円の募金うまくいかなかった。震災後、まだ支援の雰囲気があるときは集まったが、それが続かない。このままでは一三年はもたない。そうして、始まったのが古本市だ。第一回目の一九九八年、みんなの予想を超えて七〇万円も売れた。これは行ける。そして現在まで古本市は繁盛し、奨学金も一三年を越えて続いている。おそらく古本市がなければ一〇年をまたずに奨学金は終わっていただろう。この古本市、二カ月で三〇〇万円以上売れるというので有名だ。二〇一一年の東日本大震災のときは、被災地の留学生支援に一〇〇万円寄付すると宣言してがんばり、初めて四四〇万円を売り上げた。この古本市はおもしろい。が、これを書き出すとこのエッセイは終われないので、またコロナエッセイの続編としたい。

●八

その年の夏ごろ?、神戸市内もそれなりにおちついてきた。会議があって長田に出かけた。JRがまだ不通だったのでオートバイでいった。愛知の国際交流団体が支援物資として届けてくれたものだ。それは最初神戸市に寄付を打診したが、二、三〇台では少なすぎると断られて、学生センターにまわってきたものだ。その一台を使っていた。

久しぶりに会うメンバーもいて、会議のあとビールも飲んだ。そして帰路についた。湊川で検問にひっかかった。それまで無法地帯?だったのに‥‥。仕方ない。そして例の風船(アルコール検知器です)を吹くと、でない。警官は、検出されません、お酒を飲んでいるようですからさましてから帰ってください、という。そのとおりした。湊川公園で一時間?ほど休んでから、またオートバイに乗った。

それがいけなかった。北野町で、また検問にひっかかった。今度はアルコールが検出された。きっちり反則切符を切られた。しかたがない。悪いのは私だ。

飲酒後はすぐにアルコールが検出されないらしい。アルコール分が体内にめぐるのにそれなりの時間が必要なようだ。だから、湊川では検出されなかったが、北野町で検出されたのだ。湊川での警官の指示をまもらずに即帰っていれば、まだアルコールが十分体内をめぐることなく、北野町でも検出されなかったかもしれない。残念だ。

後日、交通裁判所に出頭した。Aさんにあった。地震後、ボランティアとして神戸にかけつけた人だ。現在もこの地で活動している友人だ。おたがいにここで会ったことは内緒にしておこう、と約束した。私はその約束を、いまも守っている。

■あとがき

この冊子は「コロナ自粛エッセイ」の二冊目です。「極私的 ベ平連神戸事件顛末の記」(二〇二〇年七月一日)に続くものです。自粛生活はだいたい卒業しているが、勢いにのって?、つくりました。

阪神淡路大震災から二五年がすぎましたが、書き始めるといろんなことを思い出します。震災の年には、いろんなことがあり、いろんな人と会いました。その一年で一〇年分の新しい人と出会ったような気がします。神戸市内にもこんな人がいたのか、これまでなぜ出会っていなかったのかという人もいました。全国から支援にかけつけてきた人々もそうです。そんな出会いも書きとめておきたいとおもいますが、自粛、しました。この冊子はすでにエッセイにしては分量が多すぎます。「極私的」な内容を中心に書きました。

私はもともと、なんとなかなるさ派でしたが、震災で更にそのようになりました。いろんな人に、いろんな時に助けていただきました。震災の年のセンターニュースにかきましたが、「世の中捨てたものじゃない」でした。

昨年七月、『阪神淡路大震災、そのとき、外国人は?』(神戸学生青年センター出版部)を出しました。B五版六〇頁の冊子です。そこにセンターニュースも含めて震災当時にかいたものなどを集めました。帳合ホッチキスまで自動でしてくれるもセンターの印刷機で作っています。一部からでも増刷可、四一〇円(送料込)です。この値段は、八二円切手四枚分でしたが、郵便料金値上げで八四円になりました。八二〇円に価格改定すれば具合がいいのですが‥‥。その辺は適当に切手を送ってくだされば冊子を送ります。

最後は宣伝になってしまいましたが、このエッセイシリーズ、まだ続くかもしれません。そのときは、またよろしく・・・

二〇二〇年七月一日 飛田雄一

著者 飛田雄一(ひだ ゆういち)

一九五〇年神戸市生まれ。神戸学生青年センター理事長、むくげの会会員など。著書に『日帝下の朝鮮農民運動』(未来社、一九九一年九月)、『現場を歩く 現場を綴る―日本・コリア・キリスト教―』(かんよう出版 二〇一六年六月)、『心に刻み、石に刻む―在日コリアンと私―』(三一書房、二〇一六年一一月)、『旅行作家な気分―コリア・中国から中央アジアへの旅―』(合同出版、二〇一七年一月)、『再論 朝鮮人強制連行』(三一書房、二〇一八年一一月)、『時事エッセイ―コリア・コリアン・イルボン(日本)―』(むくげの会、二〇一九年五月)、『阪神淡路大震災、そのとき、外国人は?』(神戸学生青年センター出版部、二〇一九年七月)ほか。

コロナ自粛エッセイ(その二)

極私的 阪神淡路大震災の記録

二〇二〇年七月五日発行

著者・発行者 飛田雄一 hida@ksyc.jp

神戸市灘区鶴甲四丁目三の一八の二〇五

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます