何の比率が違うの?

ネット上の料理を趣味とされている方々の中には、「二杯酢」・「三杯酢」の違いにおいて醤油の量と勘違いされている記事を見かける。特に若い方はご存じでないようです。たまたま読者から質問もあったので少し講釈を垂れてみます。

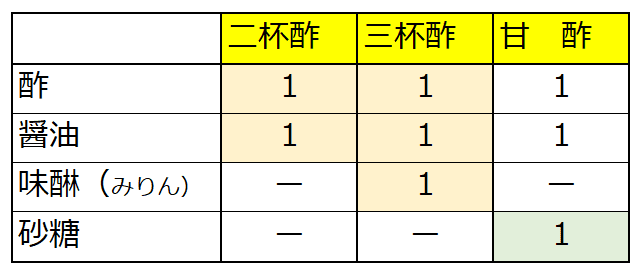

はっきり言ってそれは間違いで、全体に対する酢の割合を示し、昔はその割合を盃(さかづき)で計って覚えやすいように伝授していました。そのため基本的な割合は下表のようになります。

ネット上の料理を趣味とされている方々の中には、「二杯酢」・「三杯酢」の違いにおいて醤油の量と勘違いされている記事を見かける。特に若い方はご存じでないようです。たまたま読者から質問もあったので少し講釈を垂れてみます。

はっきり言ってそれは間違いで、全体に対する酢の割合を示し、昔はその割合を盃(さかづき)で計って覚えやすいように伝授していました。そのため基本的な割合は下表のようになります。

いずれも容量表示で、重量で考えると醤油や味醂(みりん)は厳密には酢より2割程度重くなります。従い実用的には「大さじ」で計った方よいでしょう。

茹でカニを食べるときに「甘酢」を使いますが、「三杯酢」の味醂(みりん)を砂糖に変えて甘味を増強したもので、より美味しくしたものです。

茹でカニを食べるときに「甘酢」を使いますが、「三杯酢」の味醂(みりん)を砂糖に変えて甘味を増強したもので、より美味しくしたものです。

「うまい」の語源が「甘い」であることからも理解できると思います。

自由にアレンジ

昨今では、酢の種類を、より和風にするために米酢をユズやカボスに変えてたり、より洋風にするためにりんご酢やワインビネガーなどの果実酢を使うこともあります。

自由にアレンジ

昨今では、酢の種類を、より和風にするために米酢をユズやカボスに変えてたり、より洋風にするためにりんご酢やワインビネガーなどの果実酢を使うこともあります。

使用する醤油によっても味が変わります。薄口醤油では塩分が濃くなるため酢の酸味が強くなってしまいます。基本的には醤油は、酢の鼻に刺激を和らげつつ香りづけし、塩味を補強する働きをしています。

また、味の補強をするために出汁を追加される場合もありますが、使用する出汁や砂糖の種類によっても大きく影響します。

自家製ドレッシングを作る場合でも、酢・醤油・味醂・サラダ油をすべて当量比にし、ごま油を垂らせば中国風、酢をワイビネガーに変えれば、洋風になります。お好みでマヨネーズ、ケチャップ、洋辛子、ワサビ、ごま、コショウなどの添加で自由にアレンジできますね。

そのように、料理研究家の意見を参考にし、基本に拘らずオリジナルなものを作ってみるのもいいでしょう。

最近では、三杯酢は、甘み成分に味醂の代わりに砂糖を加えることが多くなっているように感じます。味醂が出たついでに、もう少し駄文を。

味醂とアルコールの話

本来、味醂の基本的な製法は、蒸したもち米に米麹を混ぜ、焼酎または醸造アルコールを加えて、60日間程度室温近辺で熟成させたのち、圧搾・濾過してつくります。

また、味の補強をするために出汁を追加される場合もありますが、使用する出汁や砂糖の種類によっても大きく影響します。

自家製ドレッシングを作る場合でも、酢・醤油・味醂・サラダ油をすべて当量比にし、ごま油を垂らせば中国風、酢をワイビネガーに変えれば、洋風になります。お好みでマヨネーズ、ケチャップ、洋辛子、ワサビ、ごま、コショウなどの添加で自由にアレンジできますね。

そのように、料理研究家の意見を参考にし、基本に拘らずオリジナルなものを作ってみるのもいいでしょう。

最近では、三杯酢は、甘み成分に味醂の代わりに砂糖を加えることが多くなっているように感じます。味醂が出たついでに、もう少し駄文を。

味醂とアルコールの話

本来、味醂の基本的な製法は、蒸したもち米に米麹を混ぜ、焼酎または醸造アルコールを加えて、60日間程度室温近辺で熟成させたのち、圧搾・濾過してつくります。

(味醂という漢字に「酉」(とり) がついているのは発酵してつくるからですね。)

味醂の甘い理由は、数か月熟成させている間に、麹菌の作用でゆっくりとデンプンの糖化が進み、甘味と複雑な香りや味が作り出されるもによるものです。

ここで、醸造アルコール(工業用アルコール)が出てきましたが、

・ 工業用アルコールは、発酵法によって製造された醸造アルコール(食用エタノール)のこと。管轄が経済産業省(アルコール事業法)であるという点と酒税がかからないという点を除けば、管轄が財務省(酒税法)の醸造アルコール(お酒)と同じものです。

・ 合成アルコールは、エチレンを原料とする合成法で製造されたアルコール(汎用エタノール)のことで、管轄は経済産業省です。食品添加物としては認められていません。

味醂の甘い理由は、数か月熟成させている間に、麹菌の作用でゆっくりとデンプンの糖化が進み、甘味と複雑な香りや味が作り出されるもによるものです。

ここで、醸造アルコール(工業用アルコール)が出てきましたが、

・ 工業用アルコールは、発酵法によって製造された醸造アルコール(食用エタノール)のこと。管轄が経済産業省(アルコール事業法)であるという点と酒税がかからないという点を除けば、管轄が財務省(酒税法)の醸造アルコール(お酒)と同じものです。

・ 合成アルコールは、エチレンを原料とする合成法で製造されたアルコール(汎用エタノール)のことで、管轄は経済産業省です。食品添加物としては認められていません。

両者の大きな違いは、簡単に言えば、醸造発酵か否かの違いです。

日本酒の中に合成酒と言われるものがありますが、工業用アルコールを混ぜたもの(混合酒)で、合成アルコールを入れたものではありません。

ちなみに、医薬品である「日本局方アルコール」(消毒用エタノールなど)の管轄は厚生労働省(薬機法、旧薬事法)です。

なお、アルコールのうち飲用できるものはエチルアルコール(エタノール)ですが、ホームセンターなどで売られている燃料用アルコールは、同じエタノールで天然素材から作られていても、危険な添加物が加えてあり飲めば有毒です。

ちなみに、医薬品である「日本局方アルコール」(消毒用エタノールなど)の管轄は厚生労働省(薬機法、旧薬事法)です。

なお、アルコールのうち飲用できるものはエチルアルコール(エタノール)ですが、ホームセンターなどで売られている燃料用アルコールは、同じエタノールで天然素材から作られていても、危険な添加物が加えてあり飲めば有毒です。

それにしても、管轄がバラバラで適用法規もアルコール事業法、酒税法、薬機法と複雑ですね。おまけにすべてのアルコールは危険物として、総務省管轄の消防法の適用も受けます。

この記事は、雑学知識に属する記事かも知れませんが、折角カテゴリーがあるので、こちらに書きました。

この記事は、雑学知識に属する記事かも知れませんが、折角カテゴリーがあるので、こちらに書きました。

本日もご来訪いただきありがとうございました。