オオムラサキツユクサ

ツユクサ科

ムラサキツユクサ属

オオムラサキツユクサはムラサキツユクサより草丈が低い。

葉は長さ13~37㎝、幅0.4~2.5㎝、全縁、基部は鞘状。苞は葉状、まばらか密に毛がある。花柄は1.2~3.5㎝。

萼片は3個、膨らみ均等、長さ7~16㎜、腺毛でない毛で覆われる。花弁は3個、青色、紫色、又はバラ色、白色、広卵形、長さ1.2~2cm

雄しべ6個。花糸が紫色、下部に単細胞幅の細い毛が密生する。蒴果は長さ4~6㎜。種子は長さ2~3㎜。2n=12,24

白だけ少し遅れて咲きました。

立浪草

シソ科

タツナミソウ属

主に山地に生えています。

夏になると紫色や白色の花を一定方向に開き、根は強壮剤の材料としても使用されます。

ホタルブクロ

キキョウ科

ホタルブクロ属

山間部では人里にも出現する野生植物であるが、美しいので山野草として栽培されることも多い。

花色には赤紫のものと白とがあり、関東では赤紫が、関西では白が多い。

この子は八重です。

カキノハソウ

ヒメハギ科

ヒメハギ属

本州の東海地方以西から近畿地方北部あたりまでに分布する日本固有種です。(2016年十津川の山野草の会長に頂いたもの)

去年初めて咲いて、今年新しい芽が増えました♪

伊勢撫子

ナデシコ科

ナデシコ(ディアンツス)属

イセナデシコは、江戸時代よりで栽培されている古典園芸植物の一つです。

三重県では、この花を、県指定天然記念物としています。

上からのアングルだと、ナデシコらしい姿ですが・・・。

横から見ると細長く、糸のように裂けた花弁が下垂します。花弁の長さは12〜13cmほど。

花の大きさは栄養状態で変わるようですが、大きいものだと15cm以上にもなるそうです。

初めて見た時の私の感想は『幽霊みたい』 でした(。´・ω・)?

ツルコケモモ

ツツジ科

スノキ属

日本では、北海道、本州の中部地方以北に分布し、寒地の高層湿原でミズゴケ類の中に自生する。

世界では、北ヨーロッパ、北アジア、北アメリカ北部など、北半球の寒い地域に広く分布する。

花期は7月。前年の枝先にできた花芽から短毛が密にはえた1-4本の花柄をだして、その先端に下向の淡紅色の花を1個ずつ咲かせる。

花冠は4裂し、裂片は長さ7-9mmで、カタクリのように背面に反り返る。

果期は9-10月。果実は漿果となり、径1cmほどの球形で赤色に熟し、クランベリーとして食用にされる。

このこの名前が未だに解りません。

鳴子ユリを、細く長くしたような。

細葉鳴子ユリは別に居ますが今年咲きませんでした。

ショカさん、attsu1さん早速ありがとうございました。

鳴子ユリで探したら深山鳴子ユリというのを見つけてこれかもと思ってました。

その後のattsu1さんのコメントの場所に行ってみて、私がず~っと信じて地植えで育てていたのは鳴子ユリではなくてアマドコロでした。

茎がざらざらでひっかかります。

後2つの鉢を並べて撮りましたのがこれ。

名前が解らなかった子が鳴子ユリ、茎がつるつるすべすべしています。

そして今年お花が咲かないと写真撮らなかった手前の小さな鉢アマドコロとして育てていましたが一つお花が咲いた形跡が・・・茎がつるつるすべすべです。

鳴子ユリかホウチャクソウですね。

終わったホウチャクソウに実が・・・そしてアマドコロとして育てていました小さい方の鉢にも咲いた後の実が一個だけ。

アマドコロではなくてホウチャクソウだったのだと今認識できました。

名前の解らなかった子から、いろんなヒントをくださったお二人に感謝です。

昨日のウツギゴールドも多分黄金シモツケだと思います。

まだいっぱい出てきそうですね。

また教えてくださいね。

風邪で遅れて、昨日まとめて作りました。

おまけにイチゴが足りない、苦肉の策で家にあるキウイと生クリームで…(-_-;)

義娘52才用に(5月20日誕生日

次男45才用に(5月12日誕生日

ツユクサ科

ムラサキツユクサ属

オオムラサキツユクサはムラサキツユクサより草丈が低い。

葉は長さ13~37㎝、幅0.4~2.5㎝、全縁、基部は鞘状。苞は葉状、まばらか密に毛がある。花柄は1.2~3.5㎝。

萼片は3個、膨らみ均等、長さ7~16㎜、腺毛でない毛で覆われる。花弁は3個、青色、紫色、又はバラ色、白色、広卵形、長さ1.2~2cm

雄しべ6個。花糸が紫色、下部に単細胞幅の細い毛が密生する。蒴果は長さ4~6㎜。種子は長さ2~3㎜。2n=12,24

白だけ少し遅れて咲きました。

立浪草

シソ科

タツナミソウ属

主に山地に生えています。

夏になると紫色や白色の花を一定方向に開き、根は強壮剤の材料としても使用されます。

ホタルブクロ

キキョウ科

ホタルブクロ属

山間部では人里にも出現する野生植物であるが、美しいので山野草として栽培されることも多い。

花色には赤紫のものと白とがあり、関東では赤紫が、関西では白が多い。

この子は八重です。

カキノハソウ

ヒメハギ科

ヒメハギ属

本州の東海地方以西から近畿地方北部あたりまでに分布する日本固有種です。(2016年十津川の山野草の会長に頂いたもの)

去年初めて咲いて、今年新しい芽が増えました♪

伊勢撫子

ナデシコ科

ナデシコ(ディアンツス)属

イセナデシコは、江戸時代よりで栽培されている古典園芸植物の一つです。

三重県では、この花を、県指定天然記念物としています。

上からのアングルだと、ナデシコらしい姿ですが・・・。

横から見ると細長く、糸のように裂けた花弁が下垂します。花弁の長さは12〜13cmほど。

花の大きさは栄養状態で変わるようですが、大きいものだと15cm以上にもなるそうです。

初めて見た時の私の感想は『幽霊みたい』 でした(。´・ω・)?

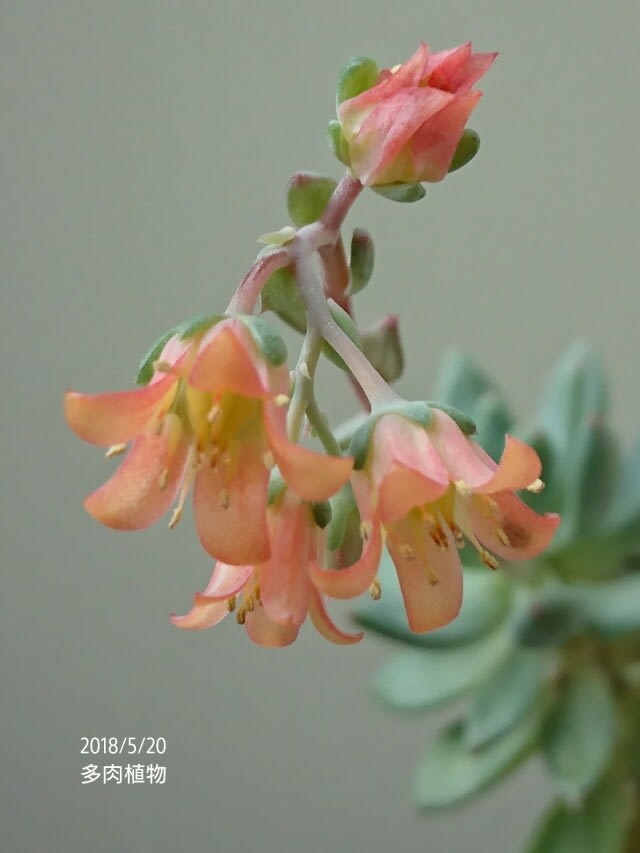

ツルコケモモ

ツツジ科

スノキ属

日本では、北海道、本州の中部地方以北に分布し、寒地の高層湿原でミズゴケ類の中に自生する。

世界では、北ヨーロッパ、北アジア、北アメリカ北部など、北半球の寒い地域に広く分布する。

花期は7月。前年の枝先にできた花芽から短毛が密にはえた1-4本の花柄をだして、その先端に下向の淡紅色の花を1個ずつ咲かせる。

花冠は4裂し、裂片は長さ7-9mmで、カタクリのように背面に反り返る。

果期は9-10月。果実は漿果となり、径1cmほどの球形で赤色に熟し、クランベリーとして食用にされる。

このこの名前が未だに解りません。

鳴子ユリを、細く長くしたような。

細葉鳴子ユリは別に居ますが今年咲きませんでした。

ショカさん、attsu1さん早速ありがとうございました。

鳴子ユリで探したら深山鳴子ユリというのを見つけてこれかもと思ってました。

その後のattsu1さんのコメントの場所に行ってみて、私がず~っと信じて地植えで育てていたのは鳴子ユリではなくてアマドコロでした。

茎がざらざらでひっかかります。

後2つの鉢を並べて撮りましたのがこれ。

名前が解らなかった子が鳴子ユリ、茎がつるつるすべすべしています。

そして今年お花が咲かないと写真撮らなかった手前の小さな鉢アマドコロとして育てていましたが一つお花が咲いた形跡が・・・茎がつるつるすべすべです。

鳴子ユリかホウチャクソウですね。

終わったホウチャクソウに実が・・・そしてアマドコロとして育てていました小さい方の鉢にも咲いた後の実が一個だけ。

アマドコロではなくてホウチャクソウだったのだと今認識できました。

名前の解らなかった子から、いろんなヒントをくださったお二人に感謝です。

昨日のウツギゴールドも多分黄金シモツケだと思います。

まだいっぱい出てきそうですね。

また教えてくださいね。

風邪で遅れて、昨日まとめて作りました。

おまけにイチゴが足りない、苦肉の策で家にあるキウイと生クリームで…(-_-;)

義娘52才用に(5月20日誕生日

次男45才用に(5月12日誕生日