障がいのある方の心のケアネットワーク

障がいのある方の心のケアネットワーク です。

です。

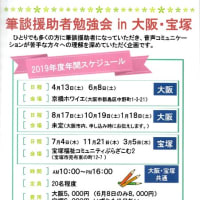

今回からしばらく、筆談援助についてお話しします。

どんなに重い障害を持っていても、

心の中の内面世界は、とても豊かで、

たくさんの気持ちがあふれています。

我々は、そんな方々と

体を使ってお話ししています。

その中のひとつに、筆談援助と呼ばれる方法があるのですが、

これは、体のやりとりのことをよく知らない人にとってはある意味で、

とても衝撃的な方法なので、さまざまに誤解されやすいのです。

そうした危険性に充分配慮しながら、

筆談援助についてお話しします。

筆談援助は、一般的に、

支援者が筆談ユーザー(筆談援助を生活の中で使っていいらっしゃる方)の手を取り、

一緒に紙の上で絵や文字を書きます。

描かれた表現を基に、

相手の気持ちを知ったり、共感したり、お互いに話し合ったりという

気持ちのやり取りを行ったりします。

ここで、一人の筆談ユーザーの方と、そのお母さんをご紹介します。

自閉症という障害を持つ洋輔さん(男性29歳)と、

洋輔さんの小さなころから、筆談援助を使って、

成長を支えてこられた、お母さんの中川さんです。

洋輔さんは、小さなころから言葉を話すことができませんでした。

そこで、お母さんとのコミュニケーションは、

いつも筆談を使っていました。

小さなころからずっと、

洋輔さんのつらい時や、悲しい時、

楽しい時、聞いてほしいことがあるときは、筆談で、お母さんに伝え、

また中川さんがつらい時には

洋輔さんが筆談で励まし・慰めてこられました。

そうやって、親子がともに支えあい、

寄り添いあってこられました。

そんな素敵な親子に、筆談について、いろいろ聞いてみました。

まず、長年筆談援助を行ってきた中川さんに、

洋輔さんと筆談を始めたきっかけを聞いてみました。

【洋輔が筆談を始めたのは、小学校のころでした。

小学校3年の時、障がい児学級の先生が、

抱っこ法の勉強を一緒に寄ろうと誘ってくれ、

先生と一緒に抱っこ法の勉強会に行ったり、

抱っこ法で気持ちを聞いたりしていました。

そして、小学校4年生の時に洋輔といった、

抱っこ法の研修会で、高橋先生という抱っこ法の先生が、

初めて筆談援助という技術を使ってくれました。

それまで、自分でも字を書くことが難しかった洋輔が、

先生に手を支えてもらうだけで、

たくさんの気持ちを文字にして表しました。

一緒に参加していた、支援学級の先生は、

ただ驚いておられましたが、

私は、

『なんだ、これで会話できるんだ。

なんて便利なんだろう。

こんな便利な物なら家でやればいい!」

と、普通に筆談というものを受け止めました。

そしてそれから、自宅で洋輔と一緒に筆談の練習を始め、

一緒に筆談による会話をするようになりました。】

と、中川さんは語っておられました。

現在、29歳になる洋輔さんは、

就労支援事業所の介護レンタルを行っている職場で

一生懸命働かれています。

筆談は、洋輔さんの一部分で、

現在は、就労支援事業所の職員さんが、

筆談援助を行ってくれ、

自分の思いや、普通の会話など、

29歳の男性らしい生活を送っておられます。

では、また洋輔さんと、

お母さんの中川さんに、お話を聞きたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます