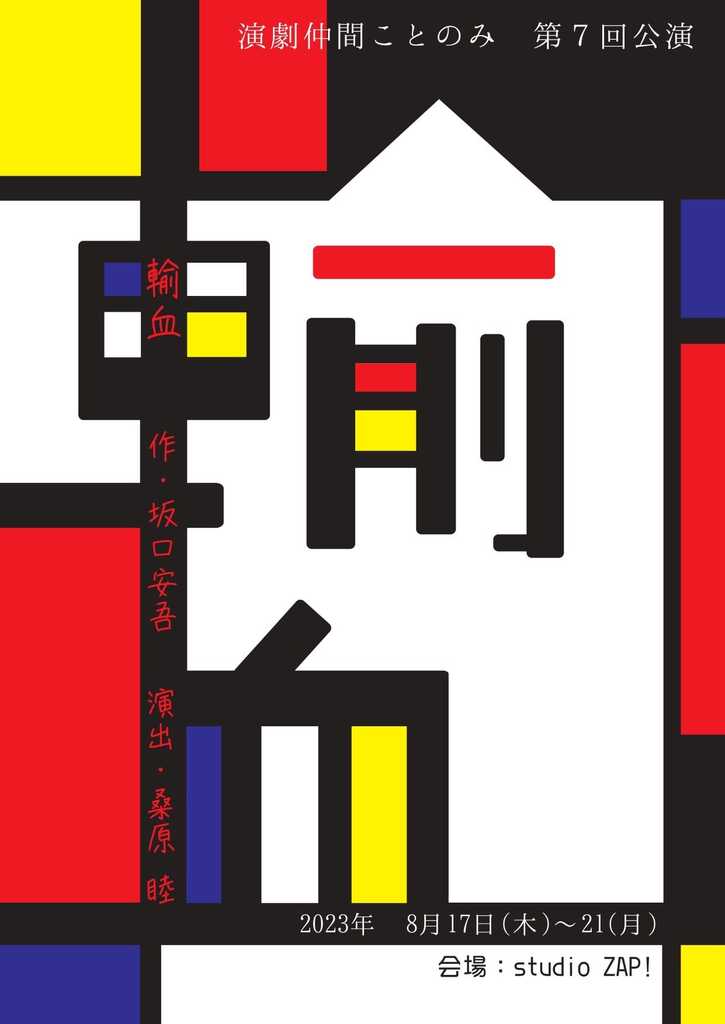

*坂口安吾作 桑原睦(東京演劇アンサンブル)演出 公式サイトはこちら studio ZAP! 21日まで

坂口安吾作品の最初の観劇は、1980年代はじめに東京演劇アンサンブル公演の『櫻の森の満開の下』であった。美しくも恐ろしい幻想物語で、異次元空間に誘われた不思議な感覚がいまだに残っている。今回の『輸血』の演出が東京演劇アンサンブルの桑原睦であることに、ある種の「縁」を覚える。続いて2015年秋、板橋ビューネ2015でのフジタタイセイ上演台本・演出による劇団肋骨蜜柑同好会の『散る日本』であるが、将棋の対局とプロレスの試合が合体したかのような朗読劇で、あっけにとられつつ大いに楽しんだ。

『輸血』は坂口安吾が唯一完成させた戯曲であり、およそ芝居らしからぬ題名だが、その辺りが別役実風でもある。戯曲が大変おもしろい。姉(照井麻未/劇団朋友)とその主人(①ひらぴん②矢口徳也/ダブルキャスト)の家に、妹(倉田みどり)が訪ねてくる。亭主の木田サン(小山広寿/ワンツーワークス)と別れたいという。離婚を阻止せんときょうだいたちの母(那由多凛)も乗り込んできた。家には弟(姉と妹の中間子/石出勇騎)が、元飛行士(羽生直人)と将棋の対局中。彼は染チャン(水流梨津美/女中キクと二役)という女性と結婚したいと、姉夫婦の家に駈け落ちしているが、母は乗り気でないらしい。時おり大工(①矢口徳也②ひらぴん/ダブルキャスト)が顔を出す(当方観劇は②のキャスト)。

妹夫婦の離婚をめぐる家族の騒動を描いた家庭劇、リアルな会話劇なのだが、丁々発止のやりとりや人物の行動はどこか戯画めいて、誰かに感情移入したり、物語に没入することがむずかしい。それぞれ言いたい放題の主張に呆気に取られているうちに、話がどんどん進んでゆく。太平洋戦争が終わった後の設定であることはわかるが、そもそもなぜ元飛行士がこの家に居るのか、妹は何かというと踊ったり体操したりと落ち着かない。姉の主人はのらりくらり。母はさすがに懸命だがすぐに話がずれる。弟は姉と妹にやりこめられるばかり。そんななか、妹の亭主の木田サンは最後までひと言も発しない。(だんだんたそがれる)弟や、母の(ボーバクたる顔)等々のト書きもおもしろいのだが、題名の『輸血』の落としどころはやや唐突でわかりづらい。それだけに舞台で観たいという気持ちが掻き立てられた。

舞台天井から赤い布が何本も垂れ下がっている。帯らしき美しい織物のほか、ほつれたり避けたりしているものもある。血管、血液の象徴だろうか。冒頭、登場人物が元飛行士の運転する飛行機(戦闘機と思われる)の乗客のごとく中央に集まり、散って倒れ込むムーヴなど、1時間足らずの戯曲の世界へ観客をいざなう演出の工夫が見て取れる。

本作の発表は1952年(昭和27年)、元飛行士の「飛行機をおりて七年目だが」という台詞(彼は特攻隊の生き残りか?)からも敗戦から6~7年後の設定と思われる。人々の会話から、生々しい戦争の傷や深い闇を直に感じられるところはないのだが、演出家は作品の背景にある戦争、それによって引き摺り出された人間の孤独を思い(当日リーフレット)、「戦争のために負った『目に見える傷』と『目に見えない傷』を登場人物の根っこに痛切に感じる」と記す(公演チラシとは別の両名カラーの印刷物)。さらに幼子を持つ身として、ロシアによるウクライナ侵攻はじめ、世界各地での紛争や内戦の報道に揺れながら、題名の『輸血』の意味するところ、坂口安吾からの問いを考えたという。

この演出家の誠実な姿勢が今回の公演の原動力であり、魅力であると思うのだが、舞台を観る側としてはいささか重く、演出家が注力した読み方、作り方を受け止めるには困惑が伴うものとなった。前記のチラシにびっしりと記された演出家のメッセージにも戸惑いを覚えた。どんな考えで作品に向き合い、俳優に何を求めているのかをここまで語ってしまうのは勿体ないのではないか。舞台に、演出で示してほしいと思うのである。

ムーヴあとの本編最初の場面、元飛行士と弟が将棋を指しながらの会話が驚くほど声を張っていたこと、ほかにも台詞の頭が聞き取れない箇所が散見するなど、ぜんたいに力みがある。もっと軽やかに飄々と話したとしても、この一見人を食ったような作風に潜む闇や、演出家が思いを馳せた「見えない傷」を炙り出すことは可能ではないか。

本作はやはり難物で、いろいろな作り方見せ方がある。これならば正解というものはないと思われる。作り手受け手ともに着地点を探しにくい戯曲であり、まだ見つけられない魅力や秘密がありそうだ。コロナ禍による公演中止を経て、上演の機会が少ない『輸血』が披露されたこと、それによって戯曲を読む旨みがさらに増したことが嬉しい一夜であった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます