*モスクワカヌ(劇団劇作家)脚本 赤澤ムック演出 伊藤靖浩音楽 公式サイトはこちら これまでの劇団劇作家関連の記事はこちら→(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)下落合・TACCS1179 16日終了

昨年の『ヴェガとアルテオ』に続く劇団劇作家の「リーディングミュージカル」の第二弾は、切り裂きジャックと並ぶ「Killer Queen」(キラークィーン)を選ぶコンテストパーティが開かれ、実在した古今東西の8人の女性キラーたちが招かれて、「われこそは女王」と競い合うというもの。

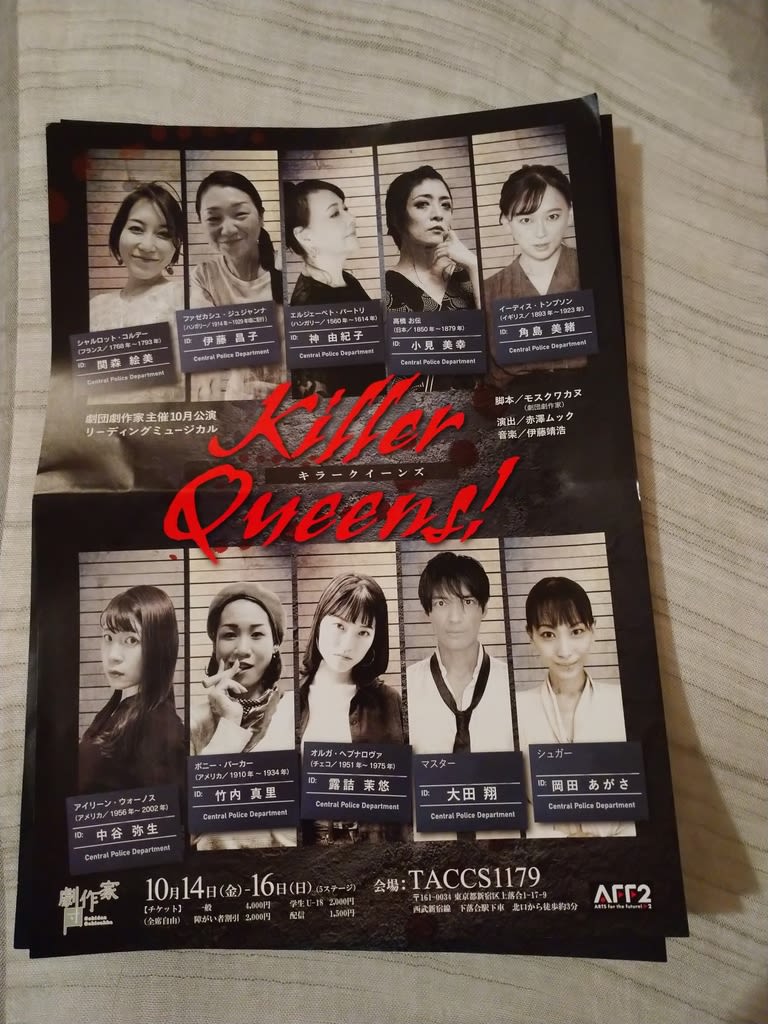

8人の女性キラーは、シャルロット・コルデー(関森絵美)ファゼカシュ・ジュジャンナ(伊藤昌子)、エルジェーベト・バートリ(神由紀子/朱の会)、高橋お伝(小見美幸)、イーディス・トンプソン(角島美緒)、アイリーン・ウォーノス(中谷弥生)、ポニー・パーカー(竹内真里)、オルガ・ヘブナロヴァ(露詰茉悠)、さらにコンテストの主催者であるマスターという男性(大田翔)と、アシスタントのシュガー(岡田あがさ)が登場して、コンテストの司会進行を行う。時代も国も異なる殺人者たちが一堂に会して丁々発止を繰り広げるという、現実にはあり得ないことをやってのけるところに、作り手の冒険心、挑戦の心意気が溢れる。

伯爵夫人はきらびやかな衣装、村の助産婦は素朴な普段着に化粧気もなく、「暗殺の天使」と呼ばれた娘は純白のドレスといった具合に、ストレートプレイと言ってもよいほど手の込んだ拵えである。シュガーがパーティのメニューのように台本を手渡したり、歌唱の場面では各人がさまざまな鳴り物を手にしたりなど、趣向に富み、工夫が凝らされている。

しかしながら、タイトルが「クィーンズ」と複数形になっていることから、既に「最終的な女王は選ばれないのでは?」という予感があった。さらに、そもそもなぜクィーンを決めることになったのか、決めなければならないのかとう理由や経緯がわからず(聞き逃したのかもしれない)、舞台の熱気に圧倒されるというより、困惑や違和感があったことも否めない。また8人のキラーたちの中でイーディスは実行犯ではないこと、マスターにはある意図があり、イーディスを利用しようとしたこと、さらにシュガーも実はキラーであった等々、立ち位置の複雑なイーディスとシュガーについて、自分が理解、把握できたのか怪しいところである。

どの女性も深い事情と、ある意味必然性があってことを起こしており、殺した人数や方法は基準にならない。したがって仰々しく開宴したものの、「これは決まりそうにない」こと、さらに誰がクィーンになるかは重要ではないと思われた。となると、個々の人物のそれぞれの物語がどのようなものであり、女性たちがどう絡むのかが見どころとなる。

女性たちはそれぞれ単独でもひとつの物語が成立するほど濃厚な人生を送っている。各人が物語を披露すると、井上ひさしばりの長編になりそうだが、上演時間は80分で、コンパクトにまとめられている。時代や国は違っても、圧倒的な男性社会において、女性であるがゆえの生きづらさを背負っており、現代に通じる問題が炙りだされてくる。遠い昔、かの国の人の話ではない。

昨年の公演でも感じたことだが、これだけ本格的な拵えで動きも多い舞台なので、手にした上演台本が不自然に見えたり、俳優の演技の妨げと見えるところもあった。特に今回はト書きを読む趣向も取り入れられており、リーディング公演ならではの旨み、特色を提示したと言えよう。ただ舞台の設定が設定だけに、登場人物は非常に熱量の高い、「たっぷり」な演技をしており、戯曲(上演台本)と演者の距離感を活かすところには至っていない。むしろ台本によって「与えられた役割」に縛られていた女性たちが、最後に台本を投げ捨てて解放されるところに、作り手の主張があるとも思われる。

アイリーンの歌であったか、「殺す手で(相手に)触れたかった」という言葉が心に残る。「殺してやりたい」というどす黒い感情は、誰の心にも生まれてしまうものだ。しかしそこから殺人の行動を起こすには大きな隔たりがある。彼女たちはなぜ一線を越えてしまったのか、実際には出会うことのなかった8人の魂の行方に思いを馳せながら帰路に着いた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます