これ、他人事ではないです。記録しておきましょう。

**********

新時代の「セルフメディケーション」

健康・ダイエット

舌の筋トレ、口の開閉運動…お口のセルフケアで誤嚥性肺炎を減らす

読売新聞 2018年7月27日

歯を磨き、フロスで歯の間を掃除するお口のケアは、虫歯だけではなく、歯周病の予防にも不可欠だ。口内の歯周病菌が全身に回り、糖尿病、心筋梗塞などの心血管疾患、肥満、認知症、リウマチ、肺炎などの原因になったり、症状を悪化させたりする。

超高齢時代を迎え、口腔機能が低下して「よくかめない」「飲み込む時にむせる」といった症状が表れて、低栄養や誤嚥性肺炎を招くケースも増えている。お口のセルフケアは、「虫歯」「歯周病」「口腔機能」という3つの点から、その重要性が再認識されている。

特別養護老人ホームで口腔ケア指導…誤嚥性肺炎が減った

東海道新幹線の三島駅からほど近い静岡県長泉町にある米山歯科クリニックは、歯科医3人と歯科衛生士7人が働く歯科医院。地域での訪問診療や、特別養護老人ホーム(特養)の口腔衛生指導にも当たる。院長の米山武義さん(63)は、1999年に発表した研究が国際的に注目を集め、その論文は現在でも重要な文献として歯科医療の現場に大きな影響を与えている。

「特別養護老人ホームで、歯科衛生士がケアをすると誤嚥性肺炎の発生が4割減少した」。

お口のケアを徹底すると肺炎を減らせることを示した研究論文は、世界で最も評価の高い医学誌のひとつ「ランセット」や、アメリカの老年医学会雑誌で取り上げられた。当時から、アメリカなどでも高齢者施設では誤嚥性肺炎の頻度が高いことから、その対策が課題になっていた。

米山さんが研究を始めたきっかけは、特養での口腔ケア指導だった。予防歯科の先進国・スウェーデンに留学後、大学で歯周病の研究をして、1991年に現在の診療所を開業。月2回、特養を訪れるようになった。「入居者の口の中を見ると、細菌の塊・バイオフィルムがべったりとついているので、歯だけではなく舌も含めて掃除を指導しました。介護のスタッフは大変だったと思います」

お口のケアを始めると、刺激のある口臭が消え、部屋の臭いが一変したという。そして数年経た時に、この施設の看護婦長に言われた。「口腔ケアに取り組むようになったら、発熱を起こす人がすっかり減りました」。

論文を発表、海外で注目…後期高齢者の激増、国内でも関心

米山さんは「本当にそんな効果があるのか」と思い、それを確かめるために研究に乗り出した。研究グループを作って、全国の11施設の計336人を対象に、歯科衛生士がきちんとケアするグループと、これまで通りの介護士による日常のケアを受けるグループに分けて、2年間経過観察した。すると、期間中の肺炎発症は、通常ケアの34人に対して、歯科衛生士による専門家ケアを受けたグループは21人と、4割少なかった。発熱の発生は半分だった。

米山さんは「誤嚥性の肺炎を起こしやすい人は、夜寝ている間に口の中の歯周病菌が肺に落ちていって肺炎を起こすんです。抗菌薬で治療しても、歯周病という元を断たないと何度も繰り返すことになります。逆に口の中をきれいにしていけば、肺炎を減らすことができることがはっきりしたのです」と説明する。

こうして発表した論文は、海外では注目を集めたが、当時、日本の歯科の世界ではあまり関心を呼ばなかったという。「歯科インプラントがどんどん広がっている時代で、歯科医の間では、高齢者の肺炎への関心は高いとは言えませんでした。口腔ケアに力を入れる施設も出てきましたが、その重要性が広く認識されるようになったのは、後期高齢者が激増してきた最近になってからです」と言う。

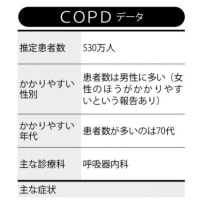

肺炎は日本人の死因3位…「口は健康の入り口」痛感

肺炎は現在、がん、心疾患に次いで、日本人の死因の3位だ。肺炎で亡くなる人のほとんどが65歳以上で、誤嚥性肺炎が多くを占める。

今年4月の介護報酬の改定では、介護施設での口腔ケアを進めるため、歯科医や歯科衛生士が指導などを行った時の施設への介護報酬が新設拡充された。口腔ケアによる誤嚥性肺炎予防の取り組みは少しずつ広がってきたが、「常識」となるまでに長い年月がかかった。

米山さんは2か所の特養を指導に訪れ、春秋の年2回、介護士に口腔ケアの研修を続けてきた。そのうちの1か所とは38年の付き合いだ。「2つの施設では、肺炎の患者はほとんど出ません。インフルエンザや風邪にかかる入居者も明らかに少ないようです。口は健康の入り口ということを痛感しています」と話している。

口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防は、要介護高齢者に限らず元気な高齢者にとっても大切なことは言うまでもない。

摂食嚥下リハビリで脳卒中後遺症を改善

時代に先んじて全身の健康に関心を寄せてきた米山歯科クリニックでは、虫歯や歯周病の管理に加えて、口腔機能の低下を防ぐための唇や舌の体操指導のほか、脳卒中や神経難病の嚥下や発声のリハビリも行っている。「脳卒中など病後のリハビリは、退院した後の患者さんの引き受け手が地域にないので、取り組むようになりました」と語る。

近くに住むTさん(78)は、4か月に1度診療所を訪れる。11年前に脳梗塞で倒れて、右側に片麻痺へんまひが残って以来の付き合いだ。当初2週間の入院、リハビリ病院で3か月過ごした。家に戻ったが、ご飯や水でむせるし、口角からよだれがたれ、思うようにしゃべれなかった。入れ歯や口の衛生状態も悪かった。Tさんの娘さんから「いつも苛立いらだっていて、会話が少なくなりました。なんとか良くなりませんか」と相談されて引き受けた。

当初は月2回、診療室でリハビリを始めた。咀嚼嚥下や発声のリハビリ方法は確立したものがあるが、米山さんと歯科衛生士の鈴木里保さんらは、患者が自宅でも取り組みやすいものを考えて、十数種類のメニューを組み立てた。

Tさんは「最初は動けないし、しゃべれないし、死んじゃった方がましだと思いましたよ。でもね。ここでちゃんと診てくれるのは嬉しかったね」と振り返る。今も続けているメニューをいくつか紹介しよう。

お口の体操で飲み込み改善

まず、つばを飲み込む「空嚥下」。30秒で3回できればOKだが、麻痺の影響が強く残っていた当初は難しかった。

続いて、食べ物が誤って気管支に入っても出せるよう、「ハッ」と勢いよく声を出すせきの練習。数回繰り返すと、次は首を前後、左右に動かし、肩を上げ下げして飲み込む機能にかかわる上半身の筋肉をほぐす。

舌は、食べ物をかんで飲み込む際に大きな働きをするので、「舌の筋トレ」も行う。前後、左右、上下に動かし、舌打ちもする。健康な人なら難なくできる動きだが、麻痺が出たり、入院して口から食べるのを中断したりした後には、こうしたトレーニングで機能を回復するのがとても重要だ。

次に「あー、んー」と声を出しながら口の開閉運動。「うー、いー」は口を前に突き出し、横に引く。口の動きは誇張して大きくする。「口のまわりの口輪筋のトレーニングです。緩んでくるとほほや舌をかんだりしますが口の機能低下の入り口です。それを防ぐ運動です」と、鈴木さんは説明する。

「パンダノタカラモノ」と声を出す

さらに、「パンダノタカラモノ」と大きな声で発声する。「パタカラ」トレーニングなどとも言われ、言葉には様々なバリエーションがあるが、大きくはっきり発声することで嚥下にかかわる筋肉を回復する。そして歯科衛生士と向かいあって両手を組み合わせて、「エイエイオー」と声を出して力いっぱい押し合う。やってみると首のまわりの筋肉に力が入るのがわかる。

このほかにも「5本巻き笛」といって吹くと巻いた紙が伸びる子どものおもちゃのような器具や、舌をヘラで圧迫して力を入れるなどのリハビリ器具も使う。口内の掃除からリハビリメニューまでこなすと、ほぼ1時間かかる。

米山さんは「口や舌のトレーニングを始めた時は私自身、子どもだましのようにも思いました。でもリハビリを続けていると確かによくなってきます」と言う。

Tさんは「イカの刺し身が好きでね。初めはとても飲み込めなかった。小さく刻んでから口に入れて、リハビリをしながら少しずつ食べる練習をしました。普通にイカの刺し身が食べられるようになるのに3年ぐらいかかりました」と言う。刺し身で焼酎をちびちびとやるのがお気に入りだ。ぐっと飲み干すビールは嚥下の上では難度が高い。

当初の3か月は月2回通い、自宅でも毎日リハビリを続けていた。その後の通院は3か月に1度、今は4か月に1度になったが通院を続けている。リハビリは気長に継続する必要がありそうだ。

やるのは自分だけど、ひとりだけじゃ……

「自分でやらなきゃよくならないけど、一人じゃそんなに続けられませんよ。歯科に来て掃除をしてもらって気持ちよくなって、良くなっているかどうか調べてもらっているから続くんですよ」

今、Tさんは何でも普通に食べることができる。しゃべる不自由は減り、口角から唾液が流れることもない。将棋を指しに出かけるのを楽しみにしている。

病後のリハビリは自宅に戻って続けることになるが、専門家の適切なサポートは欠かせない。言語聴覚士という、摂食嚥下や言語のリハビリを専門にする職種はあっても、まだまだ人数が少なく、多くの地域ではまだ、そのリハビリを受けられる体制が十分とは言えない。歯科診療所は身近なところにあるだけに、お口の機能のリハビリ拠点になれば心強いはずだ。

今年4月に新しい診断名「口腔機能低下症」…新たな歯科診療スタート

そこで、歯科診療所に口腔機能の維持や向上の役割を担ってもらおうと、今年4月、歯科診療に「口腔機能低下症」という新しい診断名が加わった。かんだり飲み込んだりする力や口の中の衛生状態、乾燥の程度、舌や唇の機能などを検査し、口腔機能低下症と診断されれば改善指導が行われる。脳梗塞などの病気はなくても、口腔機能の低下は食が細って低栄養など全身状態の悪化につながり、誤嚥性肺炎の誘引にもなる。

日本歯科医師会の堀憲郎会長は「歯科界として10年来の議論を経て、新しい病名として認めてもらいました。これから口腔機能低下症の診療を育てていくのは大変重要だと考えています」と話している。診断を受けた後には、脳梗塞のリハビリで紹介したような口腔体操などの機能訓練のほか、栄養指導も行われる。「むせやすくなった」「飲み込みにくい」「硬いものが食べにくくなった」などと思ったら、歯科で検査と指導をする制度はできた。これから歯科診療として定着していくことが期待される。

虫歯や歯周病予防、そしてお口の機能を守るのは自分、セルフケアが基本になる。毎日の歯磨きやフロスだけではなく、年をとってきたら口や舌の体操もメニューに入れたい。米山さんは「60歳を過ぎると、ほほや舌をかんでしまう人も増えてきます。口腔機能低下のサインですから、体操を始めるといいですよ」とアドバイスする。自身も1日100回、舌を思い切り下に出すベロ出し体操を実践している。

(渡辺勝敏)

**********

まだ嚥下障害で悩んだことはありません。しかし、たまにのどにつかえることもありますし、ほほや舌を噛んでしまうこともあります。56歳ですが、老化が始まっているんですね。

これからは、毎日100回のベロ出し体操をやることにします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます