四日市 空と海のものがたり① 玉井清太郎と円谷英二

玉井清太郎(1892~1917)は、四日市市浜田に生まれた飛行家である。

家業は木工業であったが、子どもの頃から飛行機に興味を持ち、1910(明治43)年、浜田小学校の校庭で試作飛行機を組み立てた。稲垣足穂(註1)によると、特許局に飛行機の発明の願出が相次いだのは1911年で、清太郎も申請したという。飛行機用のエンジンを入手するため、父常太郎と共に上京し、日野熊蔵を訪ねている。また、弟の藤一郎も各地の飛行家たちと交流していた。

1916(大正5)年8月5日、玉井清太郎が公開飛行の場所に選んだのは、四日市の午起(うまおこし)海岸であった。しかし、この日、玉井の国産水上飛行機「日本号」は、エンジンの不調などで飛行に失敗した。2万人の観衆が集まったという。

四日市の海に、市民のための海水浴場が整備されるようになったのは、明治30年代のことと考えられている。富田浜、天ケ須賀、霞ケ浦、午起などに海水浴場が設けられ夏になると関西鉄道の臨時駅が開設された。市内はもちろん、遠くからも海水浴客が訪れ、小学生の海浜学校も開かれた。四日市の海は、海水浴でにぎわっていたのである。

四日市での飛行に失敗した清太郎は、同年10月、東京・羽田の海岸に飛行学校を開校。訓練生を募り、資金を集めながら、1917年5月には3人乗り飛行機を完成させた。そして5月20日公開飛行の日、東京日日新聞のカメラマンを同乗させて羽田を飛び立った玉井は、快調に東京上空を旋回する。東京新橋の民家の上を遠くに飛ぶ飛行機や、上空から手を振るカメラマンの様子をとらえた写真が残されている。自信作であったであろう玉井3号復葉飛行機は好調だった。写真には「玉井氏、グラハムホワイトを操縦し帝都訪問」とある。

しかし、3回飛行し芝浦に着陸の寸前、主翼の損傷により上空50メートルから墜落、玉井、カメラマン共に亡くなった。玉井は24歳だった。

飛行学校は一時閉鎖されたが、1919(大正8)年、弟の藤一郎が四日市で飛行を成功させた。この時飛んだ飛行機は「青鳥号」と呼ばれ、四日市市立博物館に八分の一の模型が展示されている。

玉井清太郎が飛行学校の講師として活動したのは1年にも満たなかったが、この時羽田の飛行学校に入校したのが、16歳の円谷英二少年であった。

円谷は幼い頃からの飛行機へのあこがれを、そして、飛行学校の思い出をくりかえし語った。

「趣味は何ですか?」

と問われた時、私はいつでも、

「ヒコーキです」と即座に答える。

たいてい、質問をした相手は、髪うすい、しわの深い私の顔を見て、ためらいがちに問い返す。「乗る方ですか?造る方ですか?」

「両方です」

乗る方は、今でも暇さえあれば、操縦桿を握るが、造るというのは云うまでもなく、今流行のプラモデルを孫達を相手に組立てたり、仕事に使うミニチュアのヒコーキを造ることである。しかし、私の答えは、いつも子供じみた印象を相手に与えるらしい。

模型とか、玩具は、典型的な子供の領分であるが、ふり返ってみると、私の半生はその子供の領分の中で展開し、人生の方向が決定づけられたという気がする。有体にいうなら、私は少年時代に抱いた夢や憧れの世界から遂に一歩も外に出ることの出来なかった人間なのだ。

(中略)

小学校六年の時、「将来の希望」という作文を書かされて、自分で造ったヒコーキで、世界一周をするという夢物語を書いたら、「お前は山師になるつもりか」と先生からえらく叱られた。

(中略)

大正五年に、本物の飛行士を志して上京した。

ところが、その飛行学校にはおんぼろ飛行機一機しかないし、校舎もなく、先生も一人、研究費、実験費と、飛ばない飛行機造りに月謝を投入しているうちに、学校は閉鎖されて、ろくに操縦も出来ないまま、両親からもらって来た金もスッテンテン、寒空に放り出されてしまった。

(「ゴジラも玩具」『オール読物』1966年2月号)

四日市市立図書館には、玉井清太郎の家族から寄贈された当時の資料が残されている。その中には、1916年、玉井2号機の前で玉井講師と共に9人の練習生たちが並ぶ写真もある。この中に円谷少年がいるのだろうか。どの練習生も、おそらく十代だろうと思わせるあどけなさである。

円谷は、清太郎が墜落死したことで、飛行機を安全に飛ばせるためには物理や数学の知識が必要と痛感(註2)し、東京工科学校に入学した。学びながら玩具会社や活動写真の仕事にも携わった。

戦前の東宝時代には陸軍飛行学校と共に“飛行理論”(1939年)などの教材映画を製作している。そして、軍の強い協力で製作された“ハワイ・マレー沖海戦”(1942年)は、特殊撮影技術が注目された「記念すべき作品」であった。円谷は「それまで冷淡であった邦画各社が、初めて特殊技術の存在をあらためて刮目(かつもく)して来たのである」と述べている(註3)

一方、昭和を迎えた四日市の海も、大きな変貌をとげる。

港が整備され、工場誘致が進められた。1938年国家総動員法の公布後は、臨海工業地帯も急速に戦時体制へと移行し、1939年、四日市南部の塩浜に第二海軍燃料廠の建設が進められた。

午起海岸には、1942(昭和17)年、浦賀船渠株式会社の造船所が建設された。

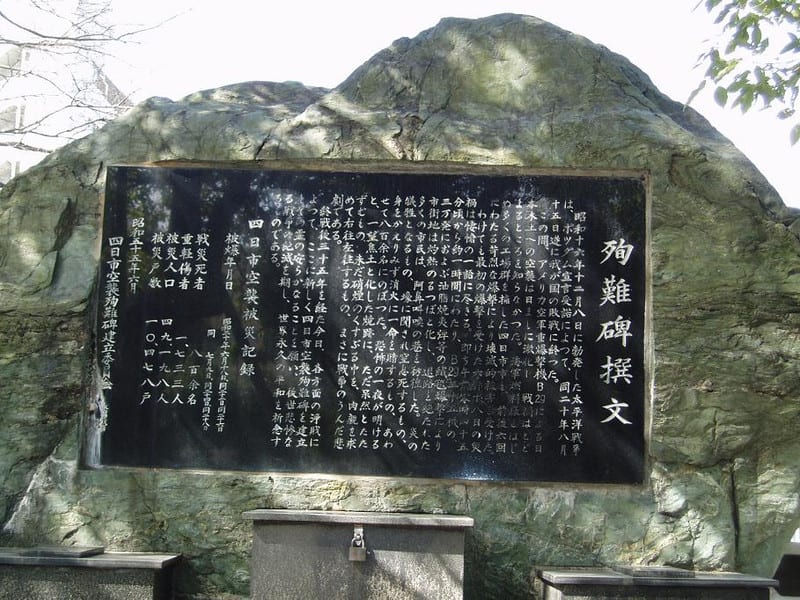

そして、1945年6月、四日市はB29の攻撃に遭う。6月18日から始まった空襲は、まず市街地を焼き払い、次いで海軍燃料廠も壊滅的な打撃を受けた。玉井清太郎が学び、初めて自作飛行機を組み立てた浜田小学校、そして玉井機のプロペラが寄贈された市立図書館も焼失した。海軍は沿岸部だけでなく、山中にロケット推進戦闘機「秋水」の燃料製造工場を建設していたが、完成することなく敗戦を迎えた。

午起海岸で玉井の「日本号」が話題を集めた1916年から、およそ半世紀後、四日市の海と空は、全国の耳目を集めることとなる。

旧海軍燃料廠跡地は、1955年の閣議決定で、昭和石油に払い下げ、三菱・シェルグループによる石油化学コンビナートと連繋されることとなった。1958年、昭和四日市石油四日市製油所操業開始。1959年、第1コンビナート本格稼動。1960年、四日市海域で獲れる油臭い魚が問題となる。

影響は人間にも及んだ。1961年、ぜんそく患者の集団発生が問題となり、コンビナート周辺で被害が拡大する。地元が反対する中で、午起海岸も埋め立てが完了、1963年には第2コンビナートが稼動を始めた。

そして1964年、四日市の海に“ゴジラ”が現れた(註4)。「建設」は「破壊」であった。破壊と建設を繰り返した四日市の海で、ゴジラが咆哮する。

4月2日朝、コンビナートの従業員であった市民が肺気腫で亡くなった。

3月30日より4月1日にかけて、四日市全域はスモッグに覆われ、市役所に苦情が殺到。3月31日午後のSO2濃度は1ppmを超えた(註5)。激しい大気汚染の中、入院中のぜんそく患者の病状が急激に悪化する。病理解剖もおこなわれ典型的なスモッグ死として報告された。四日市公害との関連が明らかになった最初の犠牲者であった。

<註>

1 稲垣足穂『ヒコーキ野郎たち』)

2 円谷英二「私と数学」『数学セミナー』1969年5月号

3 円谷英二「トリック映画今昔談 特殊撮影技師として歩いた四十年」『中央公論』)1958年10月。

4 『モスラ対ゴジラ』1964年4月29日封切

5 二酸化硫黄(SO2 又は亜硫酸ガスともいう)の環境基準値は、1973年に「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること」と定められた。

<参考>

●市立図書館蔵 玉井清太郎関連資料

写真

明治43年8月 試作飛行機完成(浜田小)

大正5年8月 午起海岸で玉井式水上飛行機公開

大正5年10月 羽田飛行場での記念撮影

大正6年5月20日 3号機前での記念撮影

東京新橋上空を飛行

着陸寸前墜落(現場)

図面

水上飛行機日本号玉井清太郎(作)50分の1

●『四日市市史 通史編 近代』 四日市市

●『わたしたちの郷土 のびゆく四日市 小学校3・4年生用』 四日市市教育委員会

●『定本円谷英二随筆評論集成』2010年 ワイズ出版