2023/09/28 愛知県東郷町神社仏閣を散策した。

コースは観音寺→傍示本城跡→祐福寺→大悟寺→法性寺→富士浅間神社→裕福寺一里塚→赤池城址→日進変電所防空壕です。

✿観音寺(かんのんじ)

延喜十七年(917)に慈眼上人によって創建で祐福寺の末寺になった。

本堂は大正八年(1919)の建立,本尊の阿弥陀如来,釈迦如来や弘法大師が祀られている。

観音堂はⅡ世寿慶上人が勧請し天保四年(1833)に再建された。本尊は寄木造仏像の聖観音菩薩坐像(県文化)で文和二年(1353)の作です。

山門(観音寺) 本堂

山門(毘沙門天) 宇堂

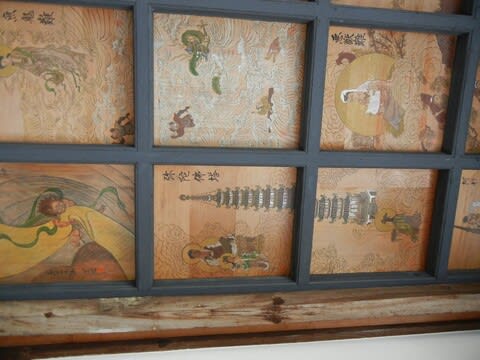

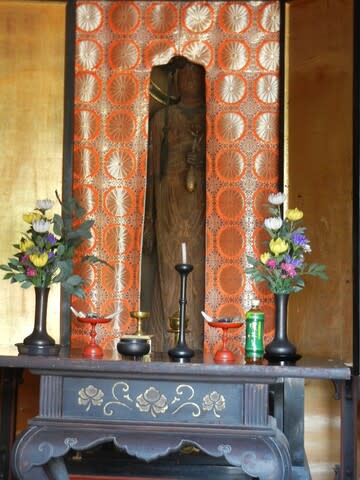

宇堂参拝の天井 お前立

鐘楼

✿傍示本城址(ほうじもとじょう)

正中元年(1324)北条正時の家臣加藤安俊によって築城されたと伝える。城は天正二年(1584)の頃まで存在していた。

岩崎城主丹羽氏次の弟丹羽氏重(1569から1584)が城主となる。後、1584年「小牧、長久手の戦い」の際に「岩崎城の戦い」で秀吉方の池田恒興に攻撃を仕掛けて討死にした。

石標 石標と傍示本公民館

✿祐福寺(ゆうふくじ) 浄土宗西山禅林寺派

祐福寺は源頼朝の家臣で下野国の武将だった宇都宮頼綱が,建久二年(1191)に草庵を結んだのが始まりと云う。その後荒廃しますが,加藤空明と小野田阿願が,嘉慶二年(1388)に美濃国から達智上人を招いて再興した。

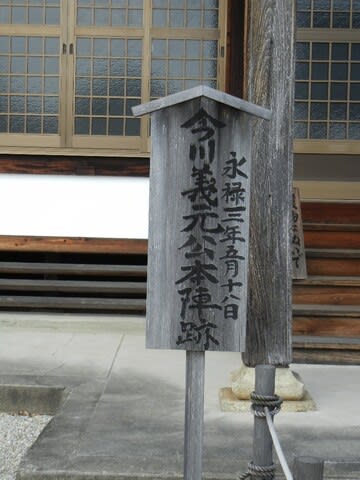

室町時代には後奈良天皇の勅願寺となり,足利氏の帰依も受けて発展し,その後も織田信長や徳川家康,尾張徳川家などの庇護も受け、永禄三年(1560)の桶狭間の戦いの前日には,今川義元が寺を訪れ戦いの運命を願ったと云う。

鐘楼堂を備えた山門(仁王門)は明治二十五年(1892)建築です。

堂内には平安時代後期作という十一面観世音菩薩立像(町文化)が安置。

本尊として祀られている阿弥陀三尊来迎図(町文化)が祀られています。

阿弥陀堂には徳川家康寄進と伝わる阿弥陀如来像が安置されている。

毘沙門堂には毘沙門天立像(町文化)が祀られている。

不動堂(護摩堂)には不動明王や秋葉大権現像(町文化)が祀られている。

仏像で「東郷町重要文化財」は木造 秋葉大権現像、木造 毘沙門天立像、木造 十一面観世音菩薩立像です。

説明版

石標と参道

山門(仁王門) 扁額

参道階段 本堂

毘沙門天

観音堂 観音菩薩

阿弥陀堂

今川義元公本陣跡 今川義元関連の宝篋印塔

庫裏

祐福寺総門跡

◇祐福寺勅使門(県文化財)

大永八年(1528)第九世空識果厳大和尚の時、後奈良天皇より勅願寺たる旨の綸旨(りんじ)を賜わり、このとき勅使左中将経広卿を迎えるため建造されたもので室町時代の都風な建築様式を残しています。

また門と一体になっている祐福寺勅使門の脇門及び筋塀(町重文)は天保十四年(1843)の築造と云う。

説明版

勅使門

勅使門境内

◇祐福寺土塀(町重文)

天保十四年(1843)、第四十八世仁空観識上人は、総門より勅使門に至る参道の両側に土塀を築いて、境内一山の美観を整えました。最北部東側の土塀(長さ27メートル)のみが、築造時の工法のまま現存しています。

土塀

尾張名所図会前編九ノ四十一

✿大悟寺(だいごじ) 浄土宗西山禅林寺派

開基は文明十三年(1481)以降といい,祐福寺の塔頭で昭和十六年(1941)に現在の名前となりました。文政十年(1827)に再建された。

現在は保育園も併設されている。

山門

本堂

✿法性寺(ほうしょうじ) 浄土宗西山禅林寺派

祐福寺の塔頭として15~16世紀に創建された,昭和十六年(1941)に法性院から法性寺と改称された。

本尊は阿弥陀如来を中央に,観音・勢至菩薩が祀られた小三尊如来です。

石標

本堂

✿富士浅間神社(ふじせんげんじんじゃ)

創建は不詳ですが,祐福寺の奥の院として富士権現が勧請された。

永禄三年(1560)の桶狭間の戦いの際に,その残党によって建物が焼失した。

拝殿

奥宮本殿

✿祐福寺一里塚 県史跡

一里塚の史跡指定は昭和四十三年(1938)で以前は「松」が植えられていたが、昭和五十三年(1978)夏に松喰虫の被害にあい枯れ死し、平成七年(1995)に「エノキ」が植えられた。

説明版

一里塚(南側)

一里塚(北側)

✿赤池城址

赤池城は天文年間(1532から1555)丹羽氏により築城された。

〇石碑文より

「赤池城 天文年間 丹羽氏ノ築城ニヨル 城主 丹羽帯刀秀信ハ天正元年ニ龍渕寺ヲ創建シテ 同二年ニ没シタ ソノ後 廃城トナリ 土塁ノ址ミ残ッテイタ ・・・ 碑ヲ建テテ後世ニ之ヲ伝エル 昭和五十三年四月 建之 」。

石標 碑文

✿日進変電所・防空壕 (市重文)

この防空壕は名古屋空襲以降の昭和17年(1942)に配電盤を死守する職員の予備要員が避難するために造られた。日進市の文化財です

日進変電所は戦争中、天竜川方面で発電された電力を名古屋周辺の軍需工場へ送電する重要な中継施設として昭和11年(1936)設置された。

説明版

防空壕

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます