関東では今日は鏡開き。

鏡餅を割って お汁粉に入れて食べる習慣があります。

お汁粉~~~~ ダイエット中ゆえ 我慢。

でも頂きものの とらやの羊羹食べちゃいました^^;

やっぱり とらやだわ~~~ とらやカフェ行きたい・・・

それはともかく、陽が伸びてきて5時でも真っ暗にならなくなったのは嬉しいです。

20日が大寒。

一番寒い時期になってきます。

この時期 着物は袷ですね。

袷とはつまり裏地が付いている着物です。

着物の裏地・・・八掛について考えてみましょう。

昔の着物・・というか昭和の50年位までは

八掛といえば お嬢さんには赤や朱色、

ご年配には 紺や辛子が多く使われていました。

お店のお任せで 年代に応じてほぼ決まってたようです。

「年相応」という言葉が重みを持っていた時代です。

現在は 年齢ではなく好みと個性で八掛けも決めます。

八掛は本人よりも

歩く後姿の裾や袖口、座った時などに 他人の目に付く部分です。

同じ着物でも 八掛によって 粋に見えたり 優しく見えたり。

無地っぽい着物に はっとするような八掛を付ける、という演出もあります。

八掛をわざと多めに出るように仕立てて

フキのような効果を見せる仕立方もあります。

私はほぼ着物生活で3年に一回ほど裾が擦り切れて

八掛の天地を換えたりの仕立て直しをします。

時にはイメージ一新したくて 柄八掛にすることもあります。

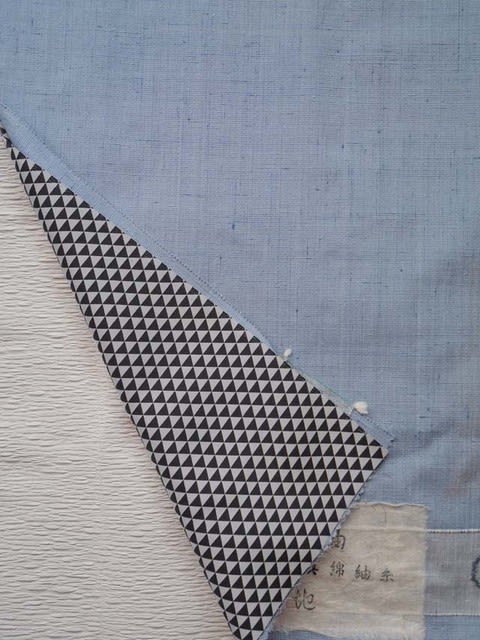

今日の私の着物。

正座したところを自撮りです。矢絣風の八掛けを付けています。

こちらは紅花紬に小花の八掛を付けています。

どちらも結構お気に入りです。

しかし あまり八掛にこだわると

帯合わせで悩む原因ともなりますので

お手持ちの帯との相性も考えなくてはなりません。

基本は地色に合わせた共色か それの濃いめ(共濃)か薄目(共薄)。

特に柔らかものの場合 地色に合わせて無地かぼかしが無難です。

しかし洒落物の紬ならば。

例えば 泥の大島紬。

共色風なら黒や墨黒にすれば スッキリとカッコいいです。

色目が欲しければ臙脂や辛子、深緑、などでしたら 大抵の帯とは喧嘩することもなく

八掛が主張し過ぎることもありません。

紫やブルー、鶯色などや

着物の柄に合わせたり 季節に関係のある柄八掛は

着る方の個性を際立たせますが

コーディネイトの幅を狭めてしまう可能性もあります。

だけど 青海波や鱗の八掛に 魚柄の帯など

八掛と帯を関連づけて 物語性を持たせることは

とても楽しい きもの遊びではあります。

無地や無地っぽい紬なら 思いっきり遊ぶのも楽しいです。

平谷さんの藍の縞木綿に 市松の八掛。

実はこれ、お襦袢地です。通常、お襦袢から八掛けが3枚分取れます。

胴裏にもそのまま襦袢地を使って総柄裏にするのも お洒落ですね。

以前は柄八掛も見かけましたが

現在は ほとんど生産されていませんので

オリジナルで別注するか(お好みの柄を友禅で描く方法もあります)

柄の大きくない総柄のお襦袢を利用するのも方法です。

広瀬さんの草木染真綿紬に 木目またいな縞に水玉の入ったお襦袢を八掛に見立てて。

ただし 注意したいのは 八掛けにも生地の種類があることです。

ネットや店頭の安売りで 色だけで八掛けを買うと

表の生地との釣り合いが悪いことがあります。

八掛けには 大まかに チェニー、パレス、紬があります。

チェニーは 経に撚り糸を使い、緯には平糸です。

パレスは経緯ともに撚り糸。

紬は紬糸で織られています。

チェニー、パレスは撚り糸を使っているだけに

湿気で縮むことがあります。

この頃のお召しや縮緬は防縮加工がされていてるのが多いので

八掛けだけ縮んで 被りの原因になることもあります。

丁寧な仕立て屋さんだと(うちの仕立て士さんとか)

八掛けにも地入れをして 縮み具合を確認しながら

表に合わせて 仕立ててくれるので余り問題はありませんが

そこまでしてくれる仕立ては少ないので

紬には紬の八掛けを

柔らかものには チェニーやパレスの八掛けが

後々のトラブル防止に繋がります。

昔は 着物は何度でも仕立て替えをするのは当たり前でしたから

すぐに替えるから、と いい加減なものをつけたり

裏には継ぎが入っていたり 裾と袖に違うものが付いていたりもありますが

今の着物は ほとんどの方が仕立て直してが1度あるかないか、ですから

最初にきっちりお好みの八掛けを選びましょう。

今日の着物美人さん。

艶のある座繰り糸の紬に 絞り染の柔らかな黄色が綺麗な帯。小物のピンクが効いています。

祝賀会の帰りにお立ち寄りくださいました。RM様。

やまとなでしこローン

やまとなでしこローン