75歳で自動車による行動はやめて、ここ数年はもっぱら交通機関を使うようになりました。京都の娘のところに行くには、京都駅からJR奈良線を年2回は利用していました。今回は途中下車して宇治・平等院に寄ることにしました。四十数年ぶりに訪れたことになります。長い年月で記憶はほとんど薄れて街並み、境内を含めて初めて訪れる感覚で、鳳凰堂の前面に立った時に遠い過去がよみがえってきた思いでした。

5月のゴールデンウイークも過ぎて、9日の月曜日午前10時ごろでしたが案外の人出に驚きました。年配のご婦人、ご夫婦が多い感じで世相と豊かさを実感しました。(私もその一人・・・)境内へ進んでゆくと修学旅行生が多くなりました。平等院は表門(北門)は公共交通機関を利用した人の、南門はマイカー、観光バスを利用した人の通用門のようです。

京都南郊の宇治の地は、平安時代初期(790~)貴族の別荘が多く営まれていました。長徳4年(998)摂政藤原道長の別荘宇治殿となり、その子関白藤原頼通は永承7年(1052)この宇治殿を寺院に改めました。翌天喜元年(1053)西方極楽浄土をこの世に再現させたような現・鳳凰堂が建立されました。

平安時代後期世相は、「末法思想・釈迦の入滅から2000年目以降仏法が廃れ、世の中が乱れる考え」から、極楽往生を願い、阿弥陀如来を祀る仏堂を貴族たちは盛んに造営しました。これら伽藍は今は現存することなく、建物、仏像、壁画、庭園を含めて平等院は唯一の史跡です。建武3年(1336)楠木正成と足利氏の兵火や、応仁の乱などの災害で多くの塔堂は廃絶し、鳳凰堂のみが存続しています。

鳳凰堂と阿弥陀如来本尊です。 仏師 定朝作

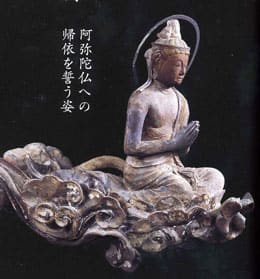

鳳凰堂の阿弥陀如来像を囲む小壁には、五十をこえる菩薩像が掲げられており「雲中供養菩薩像」と呼ばれています。

CG復元された「雲中供養菩薩像」です。

表参道、商店店先の”ふじ”です。

境内の”藤棚”でツツジも綺麗でした。

鐘楼に新緑が映えていました。

表門から入って南門から出ましたから、結果宇治の街並みを散策することになりました。そんな思い付きの人は皆無で、私一人が歩いている感じで、「宇治茶」を売る店を数軒目に留まりました。

スライドショーを貼る

宇治・平等院