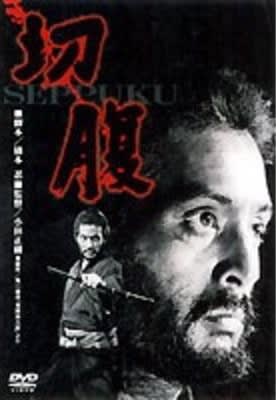

『切腹』(1962)

監督:小林正樹

脚本:橋本忍

原作:滝口康彦

製作:細谷辰雄

出演者:仲代達矢、石浜朗、岩下志麻、丹波哲郎ら

三國連太郎

音楽:武満徹

撮影:宮島義勇

配給:松竹

【作品概要】

滝口康彦の小説『異聞浪人記』を、松竹の小林正樹が演出した作品。

社会派映画を監督してきた小林正樹が、初めて演出した時代劇映画である。武家社会の虚飾と武士道の残酷性などの要素をふんだんに取り入れた、かつて日本人が尊重していたサムライ精神へのアンチテーゼがこめられた作品。

1630年(寛永7年)5月13日、井伊家の江戸屋敷を安芸広島福島家元家臣、津雲半四郎と名乗る老浪人が訪ねてきた。半四郎は井伊家の家老である斎藤勘解由に「仕官もままならず生活も苦しいので、このまま生き恥を晒すよりは武士らしく、潔く切腹したい。ついては屋敷の庭先を借りたい」と申し出た。これは当時、江戸市中に満ち溢れた食い詰め浪人によって横行していたゆすりの手法であった。このような浪人が訪れるようになった原因は、ある藩で切腹志願の浪人の覚悟を認められ仕官が適ったという前例があったからであり、それがうわさとなり他の浪人達も同じ手を使って職を求めてくるようになったという経緯がある。当然諸藩はこれらの浪人を皆召し抱えることは出来ない。以後処置に困り、切腹志願者に対しては職を与えるのではなく表向き武士の覚悟を評価するという名目で褒賞として金銭を渡すことで引き取ってもらっていた。藩は実際に切腹する気はないことは十分承知していたが、武士の情けを示したのである。しかしながらこのような浪人の出現がたび重なり藩としても対処に苦難するようになった。温情を掛けることが結果として、切腹志願の浪人を招きよせるという構図が出来上がってしまったのである。(Wikipediaより抜粋)

【感想レビュー】

面白い…!

殺陣のシーン、めちゃくちゃ格好良いです。

格好良いとか、言葉が足りないくらい!!

尻上がりにどんどん面白くなっていって、ぐいぐいたたみ掛けるようにテンポも上がっていくという構成美も…

仲代達矢さんの、とぼけた(失敬…!)態度、台詞の調子が、この時代の映画特有の速いテンポと強いコントラストを生んでいて、ズッコケそうになりつつもだんだん病み付きになっていくという…!

胸もスカッとしたりして

そうして、そう観せておいてのクライマックスシーンのシークエンスは…!!

丹波哲郎さんて、格好良くて存在感のある役柄のイメージですが、この映画でも。

もう二人の殺陣のシーンとか、神がかっています、本当に。

しかし壮絶だったなぁ…

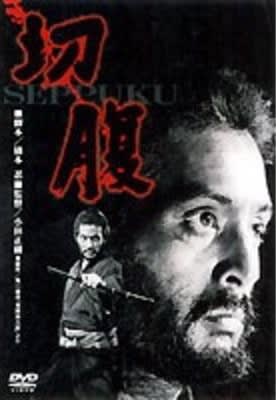

監督:小林正樹

脚本:橋本忍

原作:滝口康彦

製作:細谷辰雄

出演者:仲代達矢、石浜朗、岩下志麻、丹波哲郎ら

三國連太郎

音楽:武満徹

撮影:宮島義勇

配給:松竹

【作品概要】

滝口康彦の小説『異聞浪人記』を、松竹の小林正樹が演出した作品。

社会派映画を監督してきた小林正樹が、初めて演出した時代劇映画である。武家社会の虚飾と武士道の残酷性などの要素をふんだんに取り入れた、かつて日本人が尊重していたサムライ精神へのアンチテーゼがこめられた作品。

1630年(寛永7年)5月13日、井伊家の江戸屋敷を安芸広島福島家元家臣、津雲半四郎と名乗る老浪人が訪ねてきた。半四郎は井伊家の家老である斎藤勘解由に「仕官もままならず生活も苦しいので、このまま生き恥を晒すよりは武士らしく、潔く切腹したい。ついては屋敷の庭先を借りたい」と申し出た。これは当時、江戸市中に満ち溢れた食い詰め浪人によって横行していたゆすりの手法であった。このような浪人が訪れるようになった原因は、ある藩で切腹志願の浪人の覚悟を認められ仕官が適ったという前例があったからであり、それがうわさとなり他の浪人達も同じ手を使って職を求めてくるようになったという経緯がある。当然諸藩はこれらの浪人を皆召し抱えることは出来ない。以後処置に困り、切腹志願者に対しては職を与えるのではなく表向き武士の覚悟を評価するという名目で褒賞として金銭を渡すことで引き取ってもらっていた。藩は実際に切腹する気はないことは十分承知していたが、武士の情けを示したのである。しかしながらこのような浪人の出現がたび重なり藩としても対処に苦難するようになった。温情を掛けることが結果として、切腹志願の浪人を招きよせるという構図が出来上がってしまったのである。(Wikipediaより抜粋)

【感想レビュー】

面白い…!

殺陣のシーン、めちゃくちゃ格好良いです。

格好良いとか、言葉が足りないくらい!!

尻上がりにどんどん面白くなっていって、ぐいぐいたたみ掛けるようにテンポも上がっていくという構成美も…

仲代達矢さんの、とぼけた(失敬…!)態度、台詞の調子が、この時代の映画特有の速いテンポと強いコントラストを生んでいて、ズッコケそうになりつつもだんだん病み付きになっていくという…!

胸もスカッとしたりして

そうして、そう観せておいてのクライマックスシーンのシークエンスは…!!

丹波哲郎さんて、格好良くて存在感のある役柄のイメージですが、この映画でも。

もう二人の殺陣のシーンとか、神がかっています、本当に。

しかし壮絶だったなぁ…