雄略前紀の奇妙(?)な分注記事

雄略前紀には、これまで疑問とされている分注記事がある。

三年の八月に、穴穂天皇[安康]、沐浴まむと意して、山宮に幸す。遂に楼に登りまして遊目びたまふ。因りて酒を命して肆宴す。爾して乃ち情盤楽極りて、間ふるに言談を以てして、顧に皇后 去来穂別天皇[履中]の女、中蒂姫皇女と曰す。更の名は、長田大娘皇女なり。大鷦鷯天皇[仁徳]の子大草香皇子、長田皇女を娶きて、眉輪王を生めり。後に穴穂天皇、根臣が讒を用ゐて、大草香皇子を殺して、中蒂姫皇女を立てて皇后としたまふ。語は穴穂天皇紀に在り。に謂ひて曰はく、「吾妹、妻を称ひて妹と為るは、蓋し古の俗か。汝は親しく昵しと雖も、朕、眉輪王を畏る」とのたまふ。(雄略前紀安康三年八月)

「称レ妻為レ妹、蓋古之俗乎。」という分注が理解の及ばない個所である。

大系本日本書紀は、「妻への呼びかけの辞として妹の字を使うことは書紀撰上当時でも珍しくない。集解はこの分注九字を私記攙入として削る。しかし記伝は、「強て万を漢籍めかさんとての文なり」という。漢字の妹に妻という意味はない。」((三)19頁)とし、補注に、「古の俗 ……奈良時代には、イモという語は、結婚の相手となる女性の意と、兄弟が姉妹をいう意との二つの意味がある。その由来について考えると、未開社会には、姉妹が共に兄弟の結婚の相手になる場合がある。従って、もし日本にもそのような状態があったと仮定するならば、そして兄弟が姉妹をイモと呼んでいたとするならば、やがて同母の兄弟と姉妹との結婚が禁止されるに至った時代でも、実際の姉妹をイモというと共に、別の、結婚の相手の女性をもイモという場合考えられる。奈良時代の場合は丁度それにあたると考えることができる。その際妹という漢字には妻という意味は無いので、漢字漢文だけで考えた場合にはおかしいことになる。そこで「古の俗か」という注を加えたものと思われる。」(351頁)としている。

考察は惜しいところまで来ている。分注筆者の「古之俗乎」を素直に解せば、その昔は実の妹を妻にしてしまうことがあったのではないか、との謂いなのではないか。ヒトコトのコトは、言でもあり事でもあるからである。以下に詳述する。

まず、「称レ妻為レ妹」を論じる際の疑問点について記す。例えば、崇神紀に次のようにある。

自ら大物主神と称りて曰はく、「天皇、復な愁へましそ。……」(自称二大物主神一曰、天皇、勿二復為レ愁。……)(崇神紀七年二月)

今日でも、「自称○○の男」などと報道される。「称」の意は、そう言っているということである。すると、分注に、「称レ妻為レ妹、蓋古之俗乎」とあれば、事情聴取にツマと言うのを妹のことだとするのは、おそらくは昔の人のことであろう、という意味になる。「[安康天皇]顧謂二皇后一……曰、吾妹 称レ妻為レ妹、蓋古之俗乎。……」という注は、相当に不思議な形態をとっている。すなわち、「吾妹」という字面に密着して下接する注ならば、「称妹為妻……」(妹を称ひて妻と為るは……)とあってしかるべきであろう。「称」の使い方としてもそれがふさわしいのではないか。執筆者は、わざと間違えているかのように書いて、読者に考えるヒントを残しているように思われる。この入り組んだ書き手の技が、この注の理解を今日まで阻んでいる。

中蒂姫とは誰か

安康天皇からひそひそ話をされている皇后は、中蒂姫という人である。別名、長田大娘皇女、長田皇女という。初め仁徳天皇の皇子の大草香皇子に嫁いで、眉輪王を生んでいる。ところが、大草香皇子が讒言によって安康天皇に殺されると、その安康天皇の皇后となって寵愛を受けている。しかし、遺された眉輪王によって逆に安康天皇は殺されてしまう。その後の中蒂姫の動向は伝えられていない。この、あまり用いられることのない「蒂」の字を使って書かれる中蒂姫という人は、紀にはほかに2か所出てくる。

爰に大草香皇子の妻中蒂姫を取りて、宮中に納れたまふ。因りて妃としたまふ。(安康紀元年二月)

……中蒂姫命を立てて皇后とす。甚に寵みたまふ。初め中蒂姫命、眉輪王を大草香皇子に生れませり。乃ち母に依りて罪を免るること得たり。常に宮中に養したまふ。(安康紀二年正月)

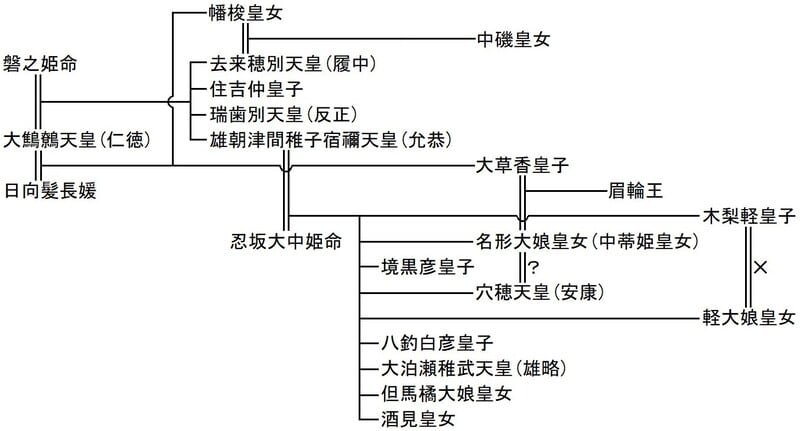

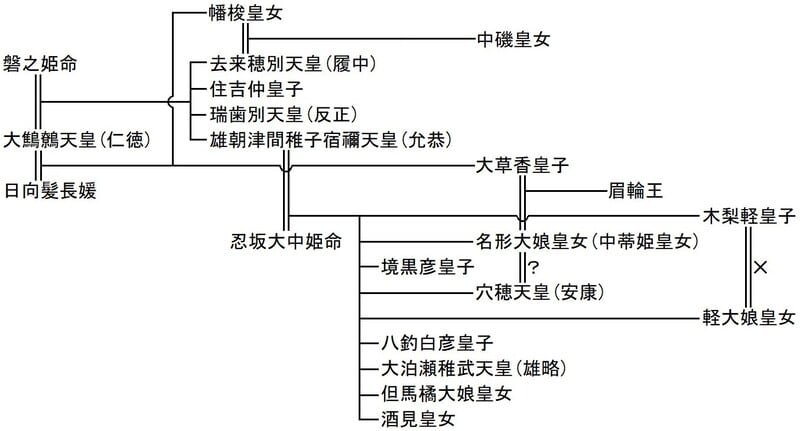

関係人物系譜(日本書紀)

関係人物系譜(日本書紀)

この中蒂姫の出自については二説ある。(a)雄略前紀の分注にあるとおり、去来穂別天皇[履中]の娘であり、その妃の幡梭皇女との間の子、中磯皇女のこととする。

次妃幡梭皇女、中磯皇女を生れませり。(履中紀元年七月)(注1)

同じ音のナカシという人だから、この人に当たるのであろうとする。この説の難点は、名のり方として少し違うところである。間にノが入り、ナカシヒメと連続していない。よって、雄略前紀の分注の一点しか拠りどころがない。もう一つの説は、(b)允恭天皇と皇后の忍坂大中姫との子、名形大娘皇女とする説である。これは、上記の雄略即位前紀の分注の、「更名」に長田大娘皇女とあることによっている。大草香皇子との間に眉輪王を設けている。このように記されている点は、安康紀に同じである。

……忍坂大中姫を立てて皇后としたまふ。是の日に、皇后の為に刑部を定む。皇后、木梨軽皇子・名形大娘皇女・境黒彦皇子・穴穂天皇[安康]・軽大娘皇女・八釣白彦皇子・大泊瀬稚武天皇[雄略]・但馬橘大娘皇女・酒見皇女を生みたまふ。(允恭紀二年二月)

允恭記の皇統譜と同じで、そこには、「長田大郎女」と記されている。記では物語に登場して明記されている。

故、天皇、大きに怨みて、大日下王を殺して、其の王の嫡妻、長田大郎女を取り持ち来て、皇后と為き。(安康記)

新編全集本古事記は、「允恭天皇の条の系譜……によれば、允恭天皇の皇女。ただしそうなると、安康天皇は同母姉を妻にしたことになって、許されない結婚形態になる。軽太子と軽大郎女の場合と異なり、特にそのことを問題にしていない記述の仕方からみて、同名の別人であろう。」(329頁)と予断に陥っている。同書では、允恭記において、「恋の進行と、皇位争いは並行して語られる。軽太子の兄妹相姦が露見して人々が背いたととるのが通説だが、誤っている。八二番の軽太子の歌は二人の関係が露見していないことを示す。」(320~321頁)と自ら記述しており、頭注の態度に一貫性を欠いている。古事記では、天皇家の近親相姦について、事を荒立てないよう、触れずにさらっと流して書いてあると考えるのが妥当であろう。

異母兄弟のこと

仁賢紀に、複雑な婚姻関係のために、「母にも兄、吾にも兄」となったという頓智話が載る。同母の兄弟姉妹の間では、女性は男性をセと呼び、また、結婚相手の男性のことを、その女性はセと呼んだ。したがって、母親の同母の異父兄弟と結婚した女性にとっては、「母にもセ、吾にもセ」という関係になり、そのセなる男性が高麗(こま)に旅立ってしまったので、妻は哭いていた。哭き嘆いている理由を問うた人は、そのからくりがわかったので、「諾」と答えて洒落ている。

……「則ち……、異父兄弟の故に、……『母にも兄』と曰へるなり。則ち……、異母兄弟の故に、……『吾にも兄』と曰へるなり。古者に、兄弟長幼を言はず、女は男を以て兄と称ひ、男は女を以て妹と称ふ。故、『母にも兄、吾にも兄』と云へらくのみといふ。」(仁賢紀六年是秋)

分注によって解説されている。呼称のみの解説なら「兄」や「妹」と書かずに音仮名を使うほうがわかりやすい。わかりにくくしているのは、紀の訓読自体をなぞなぞ風に記述しようとしているからである(注2)。紀の編纂された飛鳥時代においても、その時点からみて「古者」においても、同じように呼んでいたであろうことを、わざわざ「古者」と書いて注目させるようにしている。ここはなぞなぞの問題ですよというしるしである。雄略前紀の分注の「古」も、本来的に、ここは頓智クイズですよという符牒のための記述と考えてしかるべきなのである。

植田2013.調べによると、紀における「古」は固有名詞や重複箇所を除いて全部で57例あり、そのうち、物語における会話文の例が30例、会話文以外の地の文の例が27例である。地の文の例については、その機能的観点から、物語内部用法(10例)と物語外部用法(17例、巻二十一までに集中)に分けられる。物語内部用法とは、その記述される物語の主人公らにとって「古」という時制が機能するような使い方のことで、反対に、物語において語り手が語る際に「古」という機能を付させることを物語外部用法と呼んでいる。くだけて言えば、「『昔は良かった』と昔の人は言ったものである」という例文の、前者の「昔」は内部用法、後者の「昔」は外部用法である。さらに、物語外部用法においては、物語そのものを概括するもの(15例)と語りのためのもの(2例)との二様が認められ、後者は欽明紀二年条に限られる。物語外部用法の物語を概括する場合に用いられる「古」の場合、語り手が自由に裁量できる記述であるといえる。実際、その15例は、なんとも怪しげな記述ばかりとの印象を受ける。

雄略前紀にまどろっこしい書き方をしている。中蒂姫(名形大娘皇女)と穴穂天皇とが同母の兄弟姉妹だからである。允恭紀に、木梨軽皇子(きなしのかるのみこ)が同母の兄妹に当たる相手と不義密通をしたという有名な話が載る。

卜へる者有りて曰さく、「内の乱有り。蓋し親親相姧けたるか」とまをす。時に人有りて曰さく、「木梨軽太子、同母妹軽大娘皇女を姧けたまへり」とまをす。因りて推へ問ひたまへり。辞既に実なり。太子は、是儲君為り、罪なふこと得ず。則ち大娘皇女を伊予に移す。(允恭紀二十四年六月)

近親のうち、同母の兄弟姉妹の結婚、姦淫は固く禁じられていた。その場合でも、軽大娘皇女だけが伊予に流罪になっている。皇太子はその地位によって許されるということである。となると、安康天皇と皇后の中蒂姫の場合、同母の兄弟姉妹であっても、二人とも「不レ得レ罪」にして問題とされることはない。天皇・皇后・皇太子だけの特権である。むろん、まわりから見れば異議を唱えたくはなる。史官は、体制の正統性を書くためには皇后の出自を紛らせつつ、わかる人が見ればその矛盾点がわかるように「称レ妻為レ妹……」の分注を挿入した。ワイフがシスターであると言っている。

改名の謎

では、なぜ、履中天皇の娘の中磯皇女を念頭にしてか、名形大娘皇女をナカシヒメと名を改めさせるようなことをしたのだろうか。それは、ナガタという名が、名を担保、借金の形(かた)にすると聞こえ、ナカシという名も、名を貸してくれるように聞こえるからである。名前に抵当権をつけるからと申し出て誰かいないか探していたところ、名義を貸すのを専門にする信用保証会社が見つかったわけである。言い伝えによれば、最初によその人に名前を授けた例は、サルタヒコとサルメの話である。

故、爾くして、天宇受売命に詔ひしく、「此の御前に立ちて仕へ奉れる猿田毘古大神は、専ら顕し申せる汝、送り奉れ。亦、其の神の御名は、汝、負ひて仕へ奉れ」とのりたまひき。是を以て、猿女君等、其の猿田毘古之男神の名を負ひて、女を猿女君と呼ぶ事、是ぞ(記上)

其の猨田彦神は、伊勢の狭長田の五十鈴の川上に到る。即ち天鈿女命、猨田彦神の所乞の随に、遂に侍送る。時に皇孫、天鈿女命に勅すらく、「汝、顕しつる神の名を以て、姓氏とせむ」とのたまふ。因りて、猨女君の号を賜ふ。故、猨女君等の男女、皆呼びて君と為ふ、此其の縁なり。(神代紀第九段一書第一)

これらの記事は、天宇受売命とその子孫が、猿田毘古神の名から猿の一字をもらって猿女君というようになったという話と解釈されている。紀に、「五十鈴の川上」とあって、カハカミと訓んでいる。「川上」の訓の可能性としては、カハカミ(川の上流)、カハノヘ(ヘは乙類、川岸、川の上(うへ))、カハヘ(ヘは甲類・乙類、川岸、川岸の辺り)、カハノホトリ(川のそば)、カハラ(川原)がある。西宮1990.に、天孫を送った槵触之峰に対応し、狭長田という狭くて細長い田があるのは川の上流であろうから、カハカミがふさわしいという。しかし、神が降臨する場所としては、「二の神[経津主神・武甕槌神]、是に出雲国の五十田狭の小汀に降到り」(神代紀第九段本文)などとあり、必ずしも川の上流に決まっているわけではない。ここも、カハノヘがより正しいのであろう。というのは、川の岸には必ず両岸あるからである(注3)。

河の上の つらつら椿 つらつらに 見れども飽かず 巨勢の春野は(万56)

川の両岸に椿が連なって生えている姿は「つらつら椿」である。馬の面(つら)を含めて面は顔の両側にある。したがって、「つらつら椿」は「つらつらに」を導いている。椿の木の利用法としては、椿油、椿灰のほか、材質が硬いので棍棒に用いた。「海石榴樹を採りて、椎に作り兵にしたまふ」(景行紀十二年十月)とある。手で握るところはツバ(鍔)の下である。棍棒に用いた椿の場合、木の上にもツバ、下にもツバがあることになり、どちらを握っても使うことができ、つらつらな状態になっている。

サルタヒコとサルメの名には猿がついてまわっている。それは、猿轡にいう猿に由来する(注4)。12世紀の梁塵秘抄に、「御厩の隅なる飼ひ猿は、絆離れてさぞ遊ぶ、……」(353)とあり、13世紀末の一遍聖絵には厩につながれた猿の姿が見られる。一説に、インド・中国から、猿は厩の守り神であるという思想が伝わったからであるという(注5)。ここで論じたいのは、猿が馬と関係するのは、轡を通じてのことということである。

厩猿(一遍聖絵摸本、狩野養長模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/E0062054.jpgをトリミング)

厩猿(一遍聖絵摸本、狩野養長模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/E0062054.jpgをトリミング)

轡は、馬の口の近くの面に左右それぞれ鏡板(鏡)をつけ、そこにつないだ啣をかみあわせて真ん中でつながっている。どちらから見ても轡があり、鏡に反射して写っているから、つらつらな状態である。和名抄には、「轡 兼名苑云はく、轡〈音は秘、訓は久豆和都良(くつわづら)、俗に久都和(くつわ)と云ふ〉は一名に钀〈魚列反〉といふ。楊氏漢語抄に云はく、韁鞚〈薑貢の二音、和名は上に同じ〉は一名に馬鞚といふ。」とある。したがって、「五十鈴の川上」は、イスズノカハノヘと訓むのがふさわしい。また、「狭長田」は、最上流部の山あいの屈曲した川岸に拓かれた田という可能性よりも、それほど遡らずとも蛇行していない両岸に作られている田としたほうがイメージに合致するであろう。光景として、馬の面にあるように両側に長く延びてだんだんと細くなる田である。そして、今日、考古学に心葉形と呼ばれる鏡板のなかには、田の字の形に見えるものが少なからず存在している。

長方形鏡板付轡(伊勢市塚山古墳出土、6~7世紀、東博展示品)

長方形鏡板付轡(伊勢市塚山古墳出土、6~7世紀、東博展示品)

以上から、ナガタという名は、当初から名前のやりとりと関係する言葉であったことがわかる。改名することが求められる名であった。

ナカシの深意

ナカシヒメの語構成を考えると、ナカ(仲)+シヒ(癈・痺)+ヒメ(姫)(またはメ(女))のことで、男女の間柄について「操(みさを)」の感覚が鈍磨してしまったお姫様という意と捉えられる。「癈・痺」や「姫」のヒは甲類である。そのナカシヒメは独特な用字をもって記される。中蒂姫の「蒂」字については、「蒂は蔕と同じ。ヘタ。物の下にあって、輪をなしてしめくくり、全体をささえるもの。丸くて、足の下でしめくくるものとしてのヒヅメ(蹄)をアシ(名義抄)と訓むので、それと音の近い蔕を、やはりアシと訓み、nakaasi→nakasiの変化によって、ナカシにあてたものであろう。」(大系本日本書紀(二)341頁)とする。ただし、康煕字典に、「蒂 蔕に同じ。〔班固答賓戯〕上に蒂する所無く、下に根する所無し」とある。音はテイやタイであろうから、シは訓読みである。また、「「中蒂姫」の「蒂」は「蔕」に同じで、『通証』は「𧀰」(「羊蹄菜」で、多年草ギシギシの古名シ)に通用という。」(新編全集本日本書紀136頁)という説もある。和名抄に、「羊蹄菜 唐韻に云はく、荲〈丑六反、字は亦、蓫に作る、之布久佐(しぶくさ)、一に之(し)と云ふ〉は羊蹄菜なりといふ。」とあり、ギシギシ、別名シブクサ(古語にシブキ)のことである。

左:春先にロゼット状態のギシギシ(地面に蔕がついている)、右:柿の蔕

左:春先にロゼット状態のギシギシ(地面に蔕がついている)、右:柿の蔕

斉明紀五年三月条に、蝦夷国(えみしのくに)の地名として、「後方羊蹄」、訓注に、「後方羊蹄、此には斯梨蔽之と云ふ。」とある。万葉集でも、助詞のシに「羊蹄」と当てる例(万1857・3788)が見える。タデ科の多年草で、新芽はぬらぬらして食用にし、根の汁液は皮膚病に効用があるという。新撰字鏡に「羊蹄 志乃禰(しのね)」、本草和名に「羊蹄 之乃禰(しのね)」とあり、根の部分は漢方薬として知られている。安康天皇に大草香皇子のことを讒言した者の名は、「根使主」(安康紀元年二月)、「根臣」(安康記)であった。なぞなぞのヒントの一つが隠されているらしい。陶弘景の本草集注には、「羊蹄 味苦、寒、無毒。主治頭禿疥瘙、除熱、女子陰蝕。浸淫、疽痔、殺蟲。一名東方宿、一名連蟲陸、一名鬼目、一名蓄。生陳留川澤。今人呼名禿菜、即是蓄音之訛。詩云、言采其蓄。又一種極相似而味酸、呼為酸模」とある(注6)。

ここに、「羊蹄」とある蹄の字が登場するのは、サルタヒコやサルメが轡の話をしていたつながりであろう。馬のことから蹄のことへと気が向いている。また、ギシギシが登場するのは、五十鈴川の両側に岸があることの洒落であろう(注7)。岸のキは乙類、植物の「ぎしぎし」や擬音語の「きしきし」、「ぎしぎし」、また、「軋む」、「軋る」のキの甲乙は仮名書きの例がなく定め難いが、乙類と推測される(注8)。

海岸のことはヘタという。ウミヘタと言う例しかなく、他の語には付かない。「海浜」(神代紀第九段一書第二、第十段一書第三・第四、雄略紀二十三年八月、孝徳紀大化五年三月)、「海畔」(神代紀第十段本文)、「海辺」(神代紀第十段一書第一)とある。「淡海の海 辺は人知る〔邊多波人知〕 沖つ浪 君をおきては 知る人も無し」(万3027)とあるのも、琵琶湖を「海」扱いして用いられている。陸は海によって隔てられたもので、ハタ(端)に類する言葉であるとされている。「隔つ」のヘは蔕のヘに同じく甲類である。

川岸の場合は川を真ん中にして両サイドにある。いわばギシギシである。中蒂姫と書いてある「中蒂」は、ヘタが必ず実の端にあるのと矛盾する表現であるが、川岸は必ずギシギシ、つまり、シという植物のことを言っていることになる。その植物は蔕そのものだということになる。ロゼットの状態を見ればそのことを悟ることができる。そして、中蒂姫という形容は、あちら側にもこちら側にも向き合って寄り添ってしまったこと、すなわち、男性に対して節操がなかったことについても言い表しているものといえる。操(みさを)と同音の水棹(みさを)がなければ、川の渡しでどちらか一方の岸へ向けるのか決めることができない。ギシギシになってしまった操のない姫を中蒂姫と呼んでいる。同母の姉弟の間で結婚しているのである。

紀の述作者がシに蒂と当てようと着想したのは、黙れ、静かにしろの意の感動詞シを思い浮かべたからでもあろう。粉飾しているが口を噤めということ、すなわち、口を貝にすることである。巻貝の蓋は厴(音エン、訓あつ)、またヘタともいい、サザエのそれは石灰化していて、身を抜くと干柿にさえ似て見える。柿の音のシからヘタのことをいうシが思い浮かび、義からは猿轡をはませて物を言えないようにすることが思い浮かんだ。刑具でいうなら、足枷、首枷に似た口枷で、枷はカセ、カシである。naka + kasi → nakasi となって都合がいい。そして、サルタヒコの話と符合するように、蹄と関係する蒂の字を持ってきた。なお、ギシギシをまた、シブクサ、シブキということは、柿渋や、轡によって口からしぶきを上げることによるものであろう(注9)。

雄略前紀分注記事研究の現状

以上、サルタヒコとサルメの伝承にある名の付け方の構造性に由来して、ナガタノオホイラツメノヒメミコはナカシヒメと名づけ直され、中蒂姫と書かれたことがヤマトコトバのネットワークのなかに跡付けられた。このように、無文字社会から文字社会への転換点であった上代、飛鳥時代の知恵は、記序にあるように、言、意、字、訓、詞、音、事、辞、注のさまざまな重なり合いをもっていて、含みの多い記述となって残されている。今日の平板な言語使用状況からは予期することができないほど、上代の言語活動は高度にクロスオーバーする様相を呈していた。太安万侶や紀の編纂者たちがいかにそれを筆記するかについて腐心していたか、知れば知るほど難渋であったろうと苦労が偲ばれる。0か1かの二元的な記号変換に慣れ親しんでしまった現代人にとっては、確かにあった別種の文明を教えてくれるものなのだが、言語の位相が異なっており、その違いに気づくことさえほとんどない。

それどころか、雄略前紀分注は「奇異」であるから、整理されてしかるべきとさえ考えられ、日本書紀本文の半分は中国人によって述作されたのではないかという議論にまで発展している。森2011.の、「第五章 書紀成立論」には、「五、奇異な分注」として次のように論述されている(注10)。

α群[紀の巻十四~二十一、二十四~二十七]には不必要と思われる奇異な分注が少なくない。

……α群中国人述作説の根拠の一つとして、巻一四「雄略即位前紀」の分注を取り上げた。安康天皇が皇后に「吾妹」と呼びかける場面に施された分注である。

称妻為妹、蓋古之俗乎。〈妻を称ひて妹とするは、蓋し古の俗か〉

男が妻を「吾妹」と呼ぶのは、奈良時代でも一般的な慣習だが、それを不思議に思って、「昔の習俗か」と加注している。α群の述作者は日本人の常識を知らなかったのだ。

妻を「吾妹」と呼ぶことは、すでに巻一「神代紀上」(第五段の一書第六)に見える。

時伊奘冉尊曰、愛也吾夫君、言如此者、吾当縊殺汝所治国民、日将千頭。伊奘諾尊乃報之曰、愛也吾妹、言如此者、吾則当産日将千五百頭。

〈伊奘諾尊乃ち報へて曰はく、愛しき吾が妹、如此言りたまはば、吾は日に千五百頭を産まむ〉

「吾夫君」に対して「吾妹」が呼応している。夫婦である。妻を妹と呼ぶことを奇異に感じるのなら、まずこの巻一に加注するのが順序だ。撰上前に丹念な点検が行われなかったのである。この巻一四の「吾妹」の分注について、太田善麿『古代日本文学思潮論(Ⅲ)』(一九六二年)は、述作者の非常識に疑問を呈している。

由来、神代紀をはじめ、妻を意味する「イモ」の語に「妹」字を宛てたのは、請わば借訓とも言うべく、これを漢文に用いては体をなしうるものでなかったのであるが、慣例ともなってあえて異としなかったのでもあろう。しかもここにかかる註記を見るのは、この部分の編修者が這般の事情に精通しなかったため、奇異の感を抱いた結果と想像されるのである。(九二頁)

α群には他にも、「擬字未詳、蓋是槻乎」や「此古語未詳」等の不必要な分注がある。太田はこれらの執筆者について、次のような実感を漏らしている。

原資料の保存に比較的忠実であったけれども、しかしそれを咀嚼し、消化するには少し欠ける憾みをもった担当者の傾向を推知すべき例と考えることができるであろう。

α群の述作者は日本の事情が分かっておらず、原資料を咀嚼する能力も欠如している。「日本人ではない」という決定的な言葉が、太田の喉元まで上がってきている。

不必要と思われる奇異な分注も、この執筆者の資質を考慮すべきだと、太田氏は考えた。そうすれば、「必ずしも不自然とのみは言い難く、容易に削除の断をくだし得るものではないであろう」と言葉を収めている。しかし書紀を撰上する前に、全巻を通覧して点検すれば、このような奇異な分注は整理されたであろう。(243~245頁)

森氏の議論はまったくの見当外れであり(注11)、雄略紀の「奇異な分注」とは、歴史の真実を後代に残すために、下手な検閲の目にかからぬよう、巧みにして簡単には気づかれない要領のよい手際で書き加えられたものであった。執筆者は念が入っていて、わざわざ読者に疑問を覚えさせるために適切に分注を残したのである。我々は我々の大いなる錯誤に気づかなければならない。現代の日本書紀研究は解析に夢中で知識をひけらかすことに自尊しているが、知恵ある筆録者の足元にすら近づけていないし、近づこうとさえしていないのである。彼らはヤマトコトバでものを考え、何とか記録を試みている。日本書紀研究のためには、まずいかにテキストを訓読するか、すなわち、ヤマトコトバを復元することによって彼らが何を考えていたのかを知ろうとしなければならない。昨今の研究動向は、方向性として正反対へ向かっているように感じられる(注12)。

(注)

(注1)幡梭皇女については、位からして「次妃」と記されるのが不自然との見方から、仁徳紀の皇統譜に見える皇女とは別人ではないかする説もある。

(注2)拙稿「仁賢紀「母にも兄、吾にも兄」について」参照。

(注3)古来、サルタヒコは椿と関係深く伝えられている。古賀2006.や、戸井田1973.など参照。

(注4)拙稿「サルタヒコとサルメ」参照。

(注5)民俗については、広瀬1989.に詳しい。

(注6)本草集注に引く「詩云、言采其蓄。」は、正しくは、詩経・小雅・鴻鴈之什・我行其野の「言采其蓫。(言に其の蓫を采らん。)」であろう。〔疏〕に、「蓫、即蓄字、今之羊蹄也。」とある。

(注7)イスズとがちゃがちゃがちゃがちゃクツワムシの関係についても、拙稿「サルタヒコとサルメ」参照。

(注8)拙稿「轜車について」参照。

(注9)記には、「ひらぶ貝」、今のタイラギとしてイメージ化されている。

左:タイラギ(和漢三才図会、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569729/7~8をトリミング接合)、右:馬の面(多摩動物公園展示)

左:タイラギ(和漢三才図会、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569729/7~8をトリミング接合)、右:馬の面(多摩動物公園展示)

故、其の猿田毘古神、阿耶訶に坐しし時に、漁為て、ひらぶ貝に其の手を咋ひ合さえて、海塩に沈み溺れき。故、其の、底に沈み居る時の名は、底度久御魂と謂ひ、其の、海水のつぶたつ時の名は、都夫多都御魂と謂ひ、其の、あわさく時の名は、阿和佐久御魂と謂ふ。(記上)

猿田毘古神は、阿耶訶というところでひらぶ貝に咬みつかれている。アザカとは、交合、交叉するところを意味するアザ(交)+カ(処)の意であろう。猿田毘古神こと、轡が咬みつかれるとは、馬の口に装着されたことを表す。馬は臼歯と犬歯との間に歯槽間縁という広い隙間があり、鉄でできていても嵌められるだけなら特に苦痛は感じないという。

ひらぶ貝は、タイラガイのことではないかとされている。平の字はもともとヒラと訓まれ、接頭辞のタがついてタヒラとなった。タイラガイはタイラギともいい、玉珧などと書く。江戸時代の和漢三才図会に、「玉珧」、「江珧」「馬頬」、「馬甲」、「烏帽子貝」、また、訓蒙図彙に、海月(かいげつ)、馬頬(ばきょう)、江跳(こうよう)とある。馬頬とは、馬の面(つら)、すなわち、横顔のように、鋭角の三角形に近い形をしつつ、黒褐色に光っている点に由来するのであろう。そして、馬に食わせるほどという比喩があるほど馬は大食いで、平らぐという言い方は、大量の食べ物を馬のように完食してしまうことをいう。つまり、ひらぶ貝に咬まれるとは、轡が馬の口に装着され、轡の啣(はみ)が馬の口のなかにあって、唾液の底に沈んだり、唾液が粒立ってみたり、泡を吹いたりしていること、シブキをあげている状態の謂いである。

(注10)特記すべきことではないかもしれないが、「奇異な分注」だと勝手に思っているのは森氏である。森氏があげている以外では、次のような分注の例がある。

古人大兄、見て私の宮に走り入りて、人に謂ひて曰く、「韓人、鞍作臣を殺しつ。韓の政に因りて誅せらるるを謂ふ。吾が心痛し」といふ。即ち臥内に入りて、門を杜して出でず。(皇極紀四年六月)

洒落た分注である。むろん、外交使節や渡来人が刀を振るったのではない。三韓の調(みつき)という設定も、暗殺のために剣を解かそうという策略であった。古人大兄はそのような計略が巡らされていることを知らない。びっくりして私邸に戻り、入鹿のことを「鞍作」、中大兄のことを「韓人」と綽名で呼んでいる。「韓人」が「三韓上表」の際に、殺人事件を起こしたということである。新羅親征をした神功皇后と胎中の応神天皇のことが念頭にあり当時囁かれていた綽名を使っている。古人大兄の発言をそのまま記し、言葉の無秩序化を逃れるために少し回りくどくとぼけた注を加えている。「整理」したら少しもおもしろくない。いかに活写するか、執筆者の腕の見せ所であった。拙稿「額田王の春秋競憐歌について─万葉集16番歌─」参照。

天皇許したまはずして、火を縦けて宅を燔きたまふ。是に、大臣と、黒彦皇子と眉輪王と、倶に燔き死されぬ。時に坂合部連贄宿禰、皇子の屍を抱きて燔き死されぬ。其の舎人等、名を闕せり。焼けたるを収取めて、遂に骨を択ること難し。一つ棺に盛れて、新漢の𣝅本の南の丘 𣝅の字、未だ詳ならず。蓋し是れ槻か。に合せ葬る。(雄略前紀安康三年八月)

唐櫃のことをカラウドとも言ったことから、「𣝅」字を木なのかどうか疑うような、ウドであると解するに及んだのであるが、「槻」字はトネリコにも当てられるからトネリ(舎人)の闕名分注記事とあわせて思慮するようにと謎掛けしている。舎人の名など知られなくてかまわないことにわざわざこだわったゆえんである。森氏の「整理」しようという発想は、上代の人の思考それ自体を抹消しようということに他ならない。拙稿「雄略即位前紀の分注「𣝅字未詳。蓋是槻乎。」の「𣝅」は、ウドである論」参照。

(注11)「称妻為妹、蓋古之俗乎」についての森氏の説への批判は、井上2011.99~100頁に見られる。

(注12)日本書紀を研究するにあたり、「内容理解という点では現代語訳があれば、文語的になされる、いわゆる訓読文は不要だと考える」(新釈全訳日本書紀 68頁)という頓狂なことが罷り行われている。筆者は、無文字時代から継承されたヤマトコトバは、そのバイタリティを洒落(pun)に負っていたと考える。口頭語をあやつることとは、wordplay に徹することに他ならないからである。枕詞を用いていた時代に、その言語体系の全体像を探ろうともせず、彼らが不慣れな漢字で書いたものから「歴史」だけを抽出しようとしてみて、はたして何を知れるというのだろうか。

(引用・参考文献)

井上2011. 井上亘「『日本書紀』の謎は解けたか」大山誠一編『日本書紀の謎と聖徳太子』平凡社、2011年。

植田2013. 植田麦『古代日本神話の物語論的研究』和泉書院、2013年。

古賀2006. 古賀登『猿田彦と椿』雄山閣、平成18年。

新釈全訳日本書紀 神野志隆光・金沢英之・福田武史・三上喜孝校注・訳『新釈全訳日本書紀 上巻』講談社、2021年。

新編全集本古事記 神野志隆光・山口佳紀校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集3 日本書紀②』小学館、1996年。

大系本日本書紀 坂本太郎・井上光貞・家永三郎・大野晋校注『日本書紀(二)・(三)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

戸井田1973. 戸井田道三『歴史と風土の旅─みかんと猿田彦─』毎日新聞社、昭和48年。

西宮1990. 西宮一民『上代祭祀と言語』桜楓社、平成2年。

広瀬1989. 広瀬鎮『猿と日本人─心に生きる猿たち─』第一書房、平成元年。

森2011. 森博達『日本書紀 成立の真実─書き換えの主導者は誰か─』中央公論新社、2011年。

※本稿は、2013年12月稿について2015年7月に加筆したものを2022年11月に再編したものである。

雄略前紀には、これまで疑問とされている分注記事がある。

三年の八月に、穴穂天皇[安康]、沐浴まむと意して、山宮に幸す。遂に楼に登りまして遊目びたまふ。因りて酒を命して肆宴す。爾して乃ち情盤楽極りて、間ふるに言談を以てして、顧に皇后 去来穂別天皇[履中]の女、中蒂姫皇女と曰す。更の名は、長田大娘皇女なり。大鷦鷯天皇[仁徳]の子大草香皇子、長田皇女を娶きて、眉輪王を生めり。後に穴穂天皇、根臣が讒を用ゐて、大草香皇子を殺して、中蒂姫皇女を立てて皇后としたまふ。語は穴穂天皇紀に在り。に謂ひて曰はく、「吾妹、妻を称ひて妹と為るは、蓋し古の俗か。汝は親しく昵しと雖も、朕、眉輪王を畏る」とのたまふ。(雄略前紀安康三年八月)

「称レ妻為レ妹、蓋古之俗乎。」という分注が理解の及ばない個所である。

大系本日本書紀は、「妻への呼びかけの辞として妹の字を使うことは書紀撰上当時でも珍しくない。集解はこの分注九字を私記攙入として削る。しかし記伝は、「強て万を漢籍めかさんとての文なり」という。漢字の妹に妻という意味はない。」((三)19頁)とし、補注に、「古の俗 ……奈良時代には、イモという語は、結婚の相手となる女性の意と、兄弟が姉妹をいう意との二つの意味がある。その由来について考えると、未開社会には、姉妹が共に兄弟の結婚の相手になる場合がある。従って、もし日本にもそのような状態があったと仮定するならば、そして兄弟が姉妹をイモと呼んでいたとするならば、やがて同母の兄弟と姉妹との結婚が禁止されるに至った時代でも、実際の姉妹をイモというと共に、別の、結婚の相手の女性をもイモという場合考えられる。奈良時代の場合は丁度それにあたると考えることができる。その際妹という漢字には妻という意味は無いので、漢字漢文だけで考えた場合にはおかしいことになる。そこで「古の俗か」という注を加えたものと思われる。」(351頁)としている。

考察は惜しいところまで来ている。分注筆者の「古之俗乎」を素直に解せば、その昔は実の妹を妻にしてしまうことがあったのではないか、との謂いなのではないか。ヒトコトのコトは、言でもあり事でもあるからである。以下に詳述する。

まず、「称レ妻為レ妹」を論じる際の疑問点について記す。例えば、崇神紀に次のようにある。

自ら大物主神と称りて曰はく、「天皇、復な愁へましそ。……」(自称二大物主神一曰、天皇、勿二復為レ愁。……)(崇神紀七年二月)

今日でも、「自称○○の男」などと報道される。「称」の意は、そう言っているということである。すると、分注に、「称レ妻為レ妹、蓋古之俗乎」とあれば、事情聴取にツマと言うのを妹のことだとするのは、おそらくは昔の人のことであろう、という意味になる。「[安康天皇]顧謂二皇后一……曰、吾妹 称レ妻為レ妹、蓋古之俗乎。……」という注は、相当に不思議な形態をとっている。すなわち、「吾妹」という字面に密着して下接する注ならば、「称妹為妻……」(妹を称ひて妻と為るは……)とあってしかるべきであろう。「称」の使い方としてもそれがふさわしいのではないか。執筆者は、わざと間違えているかのように書いて、読者に考えるヒントを残しているように思われる。この入り組んだ書き手の技が、この注の理解を今日まで阻んでいる。

中蒂姫とは誰か

安康天皇からひそひそ話をされている皇后は、中蒂姫という人である。別名、長田大娘皇女、長田皇女という。初め仁徳天皇の皇子の大草香皇子に嫁いで、眉輪王を生んでいる。ところが、大草香皇子が讒言によって安康天皇に殺されると、その安康天皇の皇后となって寵愛を受けている。しかし、遺された眉輪王によって逆に安康天皇は殺されてしまう。その後の中蒂姫の動向は伝えられていない。この、あまり用いられることのない「蒂」の字を使って書かれる中蒂姫という人は、紀にはほかに2か所出てくる。

爰に大草香皇子の妻中蒂姫を取りて、宮中に納れたまふ。因りて妃としたまふ。(安康紀元年二月)

……中蒂姫命を立てて皇后とす。甚に寵みたまふ。初め中蒂姫命、眉輪王を大草香皇子に生れませり。乃ち母に依りて罪を免るること得たり。常に宮中に養したまふ。(安康紀二年正月)

関係人物系譜(日本書紀)

関係人物系譜(日本書紀)この中蒂姫の出自については二説ある。(a)雄略前紀の分注にあるとおり、去来穂別天皇[履中]の娘であり、その妃の幡梭皇女との間の子、中磯皇女のこととする。

次妃幡梭皇女、中磯皇女を生れませり。(履中紀元年七月)(注1)

同じ音のナカシという人だから、この人に当たるのであろうとする。この説の難点は、名のり方として少し違うところである。間にノが入り、ナカシヒメと連続していない。よって、雄略前紀の分注の一点しか拠りどころがない。もう一つの説は、(b)允恭天皇と皇后の忍坂大中姫との子、名形大娘皇女とする説である。これは、上記の雄略即位前紀の分注の、「更名」に長田大娘皇女とあることによっている。大草香皇子との間に眉輪王を設けている。このように記されている点は、安康紀に同じである。

……忍坂大中姫を立てて皇后としたまふ。是の日に、皇后の為に刑部を定む。皇后、木梨軽皇子・名形大娘皇女・境黒彦皇子・穴穂天皇[安康]・軽大娘皇女・八釣白彦皇子・大泊瀬稚武天皇[雄略]・但馬橘大娘皇女・酒見皇女を生みたまふ。(允恭紀二年二月)

允恭記の皇統譜と同じで、そこには、「長田大郎女」と記されている。記では物語に登場して明記されている。

故、天皇、大きに怨みて、大日下王を殺して、其の王の嫡妻、長田大郎女を取り持ち来て、皇后と為き。(安康記)

新編全集本古事記は、「允恭天皇の条の系譜……によれば、允恭天皇の皇女。ただしそうなると、安康天皇は同母姉を妻にしたことになって、許されない結婚形態になる。軽太子と軽大郎女の場合と異なり、特にそのことを問題にしていない記述の仕方からみて、同名の別人であろう。」(329頁)と予断に陥っている。同書では、允恭記において、「恋の進行と、皇位争いは並行して語られる。軽太子の兄妹相姦が露見して人々が背いたととるのが通説だが、誤っている。八二番の軽太子の歌は二人の関係が露見していないことを示す。」(320~321頁)と自ら記述しており、頭注の態度に一貫性を欠いている。古事記では、天皇家の近親相姦について、事を荒立てないよう、触れずにさらっと流して書いてあると考えるのが妥当であろう。

異母兄弟のこと

仁賢紀に、複雑な婚姻関係のために、「母にも兄、吾にも兄」となったという頓智話が載る。同母の兄弟姉妹の間では、女性は男性をセと呼び、また、結婚相手の男性のことを、その女性はセと呼んだ。したがって、母親の同母の異父兄弟と結婚した女性にとっては、「母にもセ、吾にもセ」という関係になり、そのセなる男性が高麗(こま)に旅立ってしまったので、妻は哭いていた。哭き嘆いている理由を問うた人は、そのからくりがわかったので、「諾」と答えて洒落ている。

……「則ち……、異父兄弟の故に、……『母にも兄』と曰へるなり。則ち……、異母兄弟の故に、……『吾にも兄』と曰へるなり。古者に、兄弟長幼を言はず、女は男を以て兄と称ひ、男は女を以て妹と称ふ。故、『母にも兄、吾にも兄』と云へらくのみといふ。」(仁賢紀六年是秋)

分注によって解説されている。呼称のみの解説なら「兄」や「妹」と書かずに音仮名を使うほうがわかりやすい。わかりにくくしているのは、紀の訓読自体をなぞなぞ風に記述しようとしているからである(注2)。紀の編纂された飛鳥時代においても、その時点からみて「古者」においても、同じように呼んでいたであろうことを、わざわざ「古者」と書いて注目させるようにしている。ここはなぞなぞの問題ですよというしるしである。雄略前紀の分注の「古」も、本来的に、ここは頓智クイズですよという符牒のための記述と考えてしかるべきなのである。

植田2013.調べによると、紀における「古」は固有名詞や重複箇所を除いて全部で57例あり、そのうち、物語における会話文の例が30例、会話文以外の地の文の例が27例である。地の文の例については、その機能的観点から、物語内部用法(10例)と物語外部用法(17例、巻二十一までに集中)に分けられる。物語内部用法とは、その記述される物語の主人公らにとって「古」という時制が機能するような使い方のことで、反対に、物語において語り手が語る際に「古」という機能を付させることを物語外部用法と呼んでいる。くだけて言えば、「『昔は良かった』と昔の人は言ったものである」という例文の、前者の「昔」は内部用法、後者の「昔」は外部用法である。さらに、物語外部用法においては、物語そのものを概括するもの(15例)と語りのためのもの(2例)との二様が認められ、後者は欽明紀二年条に限られる。物語外部用法の物語を概括する場合に用いられる「古」の場合、語り手が自由に裁量できる記述であるといえる。実際、その15例は、なんとも怪しげな記述ばかりとの印象を受ける。

雄略前紀にまどろっこしい書き方をしている。中蒂姫(名形大娘皇女)と穴穂天皇とが同母の兄弟姉妹だからである。允恭紀に、木梨軽皇子(きなしのかるのみこ)が同母の兄妹に当たる相手と不義密通をしたという有名な話が載る。

卜へる者有りて曰さく、「内の乱有り。蓋し親親相姧けたるか」とまをす。時に人有りて曰さく、「木梨軽太子、同母妹軽大娘皇女を姧けたまへり」とまをす。因りて推へ問ひたまへり。辞既に実なり。太子は、是儲君為り、罪なふこと得ず。則ち大娘皇女を伊予に移す。(允恭紀二十四年六月)

近親のうち、同母の兄弟姉妹の結婚、姦淫は固く禁じられていた。その場合でも、軽大娘皇女だけが伊予に流罪になっている。皇太子はその地位によって許されるということである。となると、安康天皇と皇后の中蒂姫の場合、同母の兄弟姉妹であっても、二人とも「不レ得レ罪」にして問題とされることはない。天皇・皇后・皇太子だけの特権である。むろん、まわりから見れば異議を唱えたくはなる。史官は、体制の正統性を書くためには皇后の出自を紛らせつつ、わかる人が見ればその矛盾点がわかるように「称レ妻為レ妹……」の分注を挿入した。ワイフがシスターであると言っている。

改名の謎

では、なぜ、履中天皇の娘の中磯皇女を念頭にしてか、名形大娘皇女をナカシヒメと名を改めさせるようなことをしたのだろうか。それは、ナガタという名が、名を担保、借金の形(かた)にすると聞こえ、ナカシという名も、名を貸してくれるように聞こえるからである。名前に抵当権をつけるからと申し出て誰かいないか探していたところ、名義を貸すのを専門にする信用保証会社が見つかったわけである。言い伝えによれば、最初によその人に名前を授けた例は、サルタヒコとサルメの話である。

故、爾くして、天宇受売命に詔ひしく、「此の御前に立ちて仕へ奉れる猿田毘古大神は、専ら顕し申せる汝、送り奉れ。亦、其の神の御名は、汝、負ひて仕へ奉れ」とのりたまひき。是を以て、猿女君等、其の猿田毘古之男神の名を負ひて、女を猿女君と呼ぶ事、是ぞ(記上)

其の猨田彦神は、伊勢の狭長田の五十鈴の川上に到る。即ち天鈿女命、猨田彦神の所乞の随に、遂に侍送る。時に皇孫、天鈿女命に勅すらく、「汝、顕しつる神の名を以て、姓氏とせむ」とのたまふ。因りて、猨女君の号を賜ふ。故、猨女君等の男女、皆呼びて君と為ふ、此其の縁なり。(神代紀第九段一書第一)

これらの記事は、天宇受売命とその子孫が、猿田毘古神の名から猿の一字をもらって猿女君というようになったという話と解釈されている。紀に、「五十鈴の川上」とあって、カハカミと訓んでいる。「川上」の訓の可能性としては、カハカミ(川の上流)、カハノヘ(ヘは乙類、川岸、川の上(うへ))、カハヘ(ヘは甲類・乙類、川岸、川岸の辺り)、カハノホトリ(川のそば)、カハラ(川原)がある。西宮1990.に、天孫を送った槵触之峰に対応し、狭長田という狭くて細長い田があるのは川の上流であろうから、カハカミがふさわしいという。しかし、神が降臨する場所としては、「二の神[経津主神・武甕槌神]、是に出雲国の五十田狭の小汀に降到り」(神代紀第九段本文)などとあり、必ずしも川の上流に決まっているわけではない。ここも、カハノヘがより正しいのであろう。というのは、川の岸には必ず両岸あるからである(注3)。

河の上の つらつら椿 つらつらに 見れども飽かず 巨勢の春野は(万56)

川の両岸に椿が連なって生えている姿は「つらつら椿」である。馬の面(つら)を含めて面は顔の両側にある。したがって、「つらつら椿」は「つらつらに」を導いている。椿の木の利用法としては、椿油、椿灰のほか、材質が硬いので棍棒に用いた。「海石榴樹を採りて、椎に作り兵にしたまふ」(景行紀十二年十月)とある。手で握るところはツバ(鍔)の下である。棍棒に用いた椿の場合、木の上にもツバ、下にもツバがあることになり、どちらを握っても使うことができ、つらつらな状態になっている。

サルタヒコとサルメの名には猿がついてまわっている。それは、猿轡にいう猿に由来する(注4)。12世紀の梁塵秘抄に、「御厩の隅なる飼ひ猿は、絆離れてさぞ遊ぶ、……」(353)とあり、13世紀末の一遍聖絵には厩につながれた猿の姿が見られる。一説に、インド・中国から、猿は厩の守り神であるという思想が伝わったからであるという(注5)。ここで論じたいのは、猿が馬と関係するのは、轡を通じてのことということである。

厩猿(一遍聖絵摸本、狩野養長模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/E0062054.jpgをトリミング)

厩猿(一遍聖絵摸本、狩野養長模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/E0062054.jpgをトリミング)轡は、馬の口の近くの面に左右それぞれ鏡板(鏡)をつけ、そこにつないだ啣をかみあわせて真ん中でつながっている。どちらから見ても轡があり、鏡に反射して写っているから、つらつらな状態である。和名抄には、「轡 兼名苑云はく、轡〈音は秘、訓は久豆和都良(くつわづら)、俗に久都和(くつわ)と云ふ〉は一名に钀〈魚列反〉といふ。楊氏漢語抄に云はく、韁鞚〈薑貢の二音、和名は上に同じ〉は一名に馬鞚といふ。」とある。したがって、「五十鈴の川上」は、イスズノカハノヘと訓むのがふさわしい。また、「狭長田」は、最上流部の山あいの屈曲した川岸に拓かれた田という可能性よりも、それほど遡らずとも蛇行していない両岸に作られている田としたほうがイメージに合致するであろう。光景として、馬の面にあるように両側に長く延びてだんだんと細くなる田である。そして、今日、考古学に心葉形と呼ばれる鏡板のなかには、田の字の形に見えるものが少なからず存在している。

長方形鏡板付轡(伊勢市塚山古墳出土、6~7世紀、東博展示品)

長方形鏡板付轡(伊勢市塚山古墳出土、6~7世紀、東博展示品)以上から、ナガタという名は、当初から名前のやりとりと関係する言葉であったことがわかる。改名することが求められる名であった。

ナカシの深意

ナカシヒメの語構成を考えると、ナカ(仲)+シヒ(癈・痺)+ヒメ(姫)(またはメ(女))のことで、男女の間柄について「操(みさを)」の感覚が鈍磨してしまったお姫様という意と捉えられる。「癈・痺」や「姫」のヒは甲類である。そのナカシヒメは独特な用字をもって記される。中蒂姫の「蒂」字については、「蒂は蔕と同じ。ヘタ。物の下にあって、輪をなしてしめくくり、全体をささえるもの。丸くて、足の下でしめくくるものとしてのヒヅメ(蹄)をアシ(名義抄)と訓むので、それと音の近い蔕を、やはりアシと訓み、nakaasi→nakasiの変化によって、ナカシにあてたものであろう。」(大系本日本書紀(二)341頁)とする。ただし、康煕字典に、「蒂 蔕に同じ。〔班固答賓戯〕上に蒂する所無く、下に根する所無し」とある。音はテイやタイであろうから、シは訓読みである。また、「「中蒂姫」の「蒂」は「蔕」に同じで、『通証』は「𧀰」(「羊蹄菜」で、多年草ギシギシの古名シ)に通用という。」(新編全集本日本書紀136頁)という説もある。和名抄に、「羊蹄菜 唐韻に云はく、荲〈丑六反、字は亦、蓫に作る、之布久佐(しぶくさ)、一に之(し)と云ふ〉は羊蹄菜なりといふ。」とあり、ギシギシ、別名シブクサ(古語にシブキ)のことである。

左:春先にロゼット状態のギシギシ(地面に蔕がついている)、右:柿の蔕

左:春先にロゼット状態のギシギシ(地面に蔕がついている)、右:柿の蔕斉明紀五年三月条に、蝦夷国(えみしのくに)の地名として、「後方羊蹄」、訓注に、「後方羊蹄、此には斯梨蔽之と云ふ。」とある。万葉集でも、助詞のシに「羊蹄」と当てる例(万1857・3788)が見える。タデ科の多年草で、新芽はぬらぬらして食用にし、根の汁液は皮膚病に効用があるという。新撰字鏡に「羊蹄 志乃禰(しのね)」、本草和名に「羊蹄 之乃禰(しのね)」とあり、根の部分は漢方薬として知られている。安康天皇に大草香皇子のことを讒言した者の名は、「根使主」(安康紀元年二月)、「根臣」(安康記)であった。なぞなぞのヒントの一つが隠されているらしい。陶弘景の本草集注には、「羊蹄 味苦、寒、無毒。主治頭禿疥瘙、除熱、女子陰蝕。浸淫、疽痔、殺蟲。一名東方宿、一名連蟲陸、一名鬼目、一名蓄。生陳留川澤。今人呼名禿菜、即是蓄音之訛。詩云、言采其蓄。又一種極相似而味酸、呼為酸模」とある(注6)。

ここに、「羊蹄」とある蹄の字が登場するのは、サルタヒコやサルメが轡の話をしていたつながりであろう。馬のことから蹄のことへと気が向いている。また、ギシギシが登場するのは、五十鈴川の両側に岸があることの洒落であろう(注7)。岸のキは乙類、植物の「ぎしぎし」や擬音語の「きしきし」、「ぎしぎし」、また、「軋む」、「軋る」のキの甲乙は仮名書きの例がなく定め難いが、乙類と推測される(注8)。

海岸のことはヘタという。ウミヘタと言う例しかなく、他の語には付かない。「海浜」(神代紀第九段一書第二、第十段一書第三・第四、雄略紀二十三年八月、孝徳紀大化五年三月)、「海畔」(神代紀第十段本文)、「海辺」(神代紀第十段一書第一)とある。「淡海の海 辺は人知る〔邊多波人知〕 沖つ浪 君をおきては 知る人も無し」(万3027)とあるのも、琵琶湖を「海」扱いして用いられている。陸は海によって隔てられたもので、ハタ(端)に類する言葉であるとされている。「隔つ」のヘは蔕のヘに同じく甲類である。

川岸の場合は川を真ん中にして両サイドにある。いわばギシギシである。中蒂姫と書いてある「中蒂」は、ヘタが必ず実の端にあるのと矛盾する表現であるが、川岸は必ずギシギシ、つまり、シという植物のことを言っていることになる。その植物は蔕そのものだということになる。ロゼットの状態を見ればそのことを悟ることができる。そして、中蒂姫という形容は、あちら側にもこちら側にも向き合って寄り添ってしまったこと、すなわち、男性に対して節操がなかったことについても言い表しているものといえる。操(みさを)と同音の水棹(みさを)がなければ、川の渡しでどちらか一方の岸へ向けるのか決めることができない。ギシギシになってしまった操のない姫を中蒂姫と呼んでいる。同母の姉弟の間で結婚しているのである。

紀の述作者がシに蒂と当てようと着想したのは、黙れ、静かにしろの意の感動詞シを思い浮かべたからでもあろう。粉飾しているが口を噤めということ、すなわち、口を貝にすることである。巻貝の蓋は厴(音エン、訓あつ)、またヘタともいい、サザエのそれは石灰化していて、身を抜くと干柿にさえ似て見える。柿の音のシからヘタのことをいうシが思い浮かび、義からは猿轡をはませて物を言えないようにすることが思い浮かんだ。刑具でいうなら、足枷、首枷に似た口枷で、枷はカセ、カシである。naka + kasi → nakasi となって都合がいい。そして、サルタヒコの話と符合するように、蹄と関係する蒂の字を持ってきた。なお、ギシギシをまた、シブクサ、シブキということは、柿渋や、轡によって口からしぶきを上げることによるものであろう(注9)。

雄略前紀分注記事研究の現状

以上、サルタヒコとサルメの伝承にある名の付け方の構造性に由来して、ナガタノオホイラツメノヒメミコはナカシヒメと名づけ直され、中蒂姫と書かれたことがヤマトコトバのネットワークのなかに跡付けられた。このように、無文字社会から文字社会への転換点であった上代、飛鳥時代の知恵は、記序にあるように、言、意、字、訓、詞、音、事、辞、注のさまざまな重なり合いをもっていて、含みの多い記述となって残されている。今日の平板な言語使用状況からは予期することができないほど、上代の言語活動は高度にクロスオーバーする様相を呈していた。太安万侶や紀の編纂者たちがいかにそれを筆記するかについて腐心していたか、知れば知るほど難渋であったろうと苦労が偲ばれる。0か1かの二元的な記号変換に慣れ親しんでしまった現代人にとっては、確かにあった別種の文明を教えてくれるものなのだが、言語の位相が異なっており、その違いに気づくことさえほとんどない。

それどころか、雄略前紀分注は「奇異」であるから、整理されてしかるべきとさえ考えられ、日本書紀本文の半分は中国人によって述作されたのではないかという議論にまで発展している。森2011.の、「第五章 書紀成立論」には、「五、奇異な分注」として次のように論述されている(注10)。

α群[紀の巻十四~二十一、二十四~二十七]には不必要と思われる奇異な分注が少なくない。

……α群中国人述作説の根拠の一つとして、巻一四「雄略即位前紀」の分注を取り上げた。安康天皇が皇后に「吾妹」と呼びかける場面に施された分注である。

称妻為妹、蓋古之俗乎。〈妻を称ひて妹とするは、蓋し古の俗か〉

男が妻を「吾妹」と呼ぶのは、奈良時代でも一般的な慣習だが、それを不思議に思って、「昔の習俗か」と加注している。α群の述作者は日本人の常識を知らなかったのだ。

妻を「吾妹」と呼ぶことは、すでに巻一「神代紀上」(第五段の一書第六)に見える。

時伊奘冉尊曰、愛也吾夫君、言如此者、吾当縊殺汝所治国民、日将千頭。伊奘諾尊乃報之曰、愛也吾妹、言如此者、吾則当産日将千五百頭。

〈伊奘諾尊乃ち報へて曰はく、愛しき吾が妹、如此言りたまはば、吾は日に千五百頭を産まむ〉

「吾夫君」に対して「吾妹」が呼応している。夫婦である。妻を妹と呼ぶことを奇異に感じるのなら、まずこの巻一に加注するのが順序だ。撰上前に丹念な点検が行われなかったのである。この巻一四の「吾妹」の分注について、太田善麿『古代日本文学思潮論(Ⅲ)』(一九六二年)は、述作者の非常識に疑問を呈している。

由来、神代紀をはじめ、妻を意味する「イモ」の語に「妹」字を宛てたのは、請わば借訓とも言うべく、これを漢文に用いては体をなしうるものでなかったのであるが、慣例ともなってあえて異としなかったのでもあろう。しかもここにかかる註記を見るのは、この部分の編修者が這般の事情に精通しなかったため、奇異の感を抱いた結果と想像されるのである。(九二頁)

α群には他にも、「擬字未詳、蓋是槻乎」や「此古語未詳」等の不必要な分注がある。太田はこれらの執筆者について、次のような実感を漏らしている。

原資料の保存に比較的忠実であったけれども、しかしそれを咀嚼し、消化するには少し欠ける憾みをもった担当者の傾向を推知すべき例と考えることができるであろう。

α群の述作者は日本の事情が分かっておらず、原資料を咀嚼する能力も欠如している。「日本人ではない」という決定的な言葉が、太田の喉元まで上がってきている。

不必要と思われる奇異な分注も、この執筆者の資質を考慮すべきだと、太田氏は考えた。そうすれば、「必ずしも不自然とのみは言い難く、容易に削除の断をくだし得るものではないであろう」と言葉を収めている。しかし書紀を撰上する前に、全巻を通覧して点検すれば、このような奇異な分注は整理されたであろう。(243~245頁)

森氏の議論はまったくの見当外れであり(注11)、雄略紀の「奇異な分注」とは、歴史の真実を後代に残すために、下手な検閲の目にかからぬよう、巧みにして簡単には気づかれない要領のよい手際で書き加えられたものであった。執筆者は念が入っていて、わざわざ読者に疑問を覚えさせるために適切に分注を残したのである。我々は我々の大いなる錯誤に気づかなければならない。現代の日本書紀研究は解析に夢中で知識をひけらかすことに自尊しているが、知恵ある筆録者の足元にすら近づけていないし、近づこうとさえしていないのである。彼らはヤマトコトバでものを考え、何とか記録を試みている。日本書紀研究のためには、まずいかにテキストを訓読するか、すなわち、ヤマトコトバを復元することによって彼らが何を考えていたのかを知ろうとしなければならない。昨今の研究動向は、方向性として正反対へ向かっているように感じられる(注12)。

(注)

(注1)幡梭皇女については、位からして「次妃」と記されるのが不自然との見方から、仁徳紀の皇統譜に見える皇女とは別人ではないかする説もある。

(注2)拙稿「仁賢紀「母にも兄、吾にも兄」について」参照。

(注3)古来、サルタヒコは椿と関係深く伝えられている。古賀2006.や、戸井田1973.など参照。

(注4)拙稿「サルタヒコとサルメ」参照。

(注5)民俗については、広瀬1989.に詳しい。

(注6)本草集注に引く「詩云、言采其蓄。」は、正しくは、詩経・小雅・鴻鴈之什・我行其野の「言采其蓫。(言に其の蓫を采らん。)」であろう。〔疏〕に、「蓫、即蓄字、今之羊蹄也。」とある。

(注7)イスズとがちゃがちゃがちゃがちゃクツワムシの関係についても、拙稿「サルタヒコとサルメ」参照。

(注8)拙稿「轜車について」参照。

(注9)記には、「ひらぶ貝」、今のタイラギとしてイメージ化されている。

左:タイラギ(和漢三才図会、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569729/7~8をトリミング接合)、右:馬の面(多摩動物公園展示)

左:タイラギ(和漢三才図会、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569729/7~8をトリミング接合)、右:馬の面(多摩動物公園展示)故、其の猿田毘古神、阿耶訶に坐しし時に、漁為て、ひらぶ貝に其の手を咋ひ合さえて、海塩に沈み溺れき。故、其の、底に沈み居る時の名は、底度久御魂と謂ひ、其の、海水のつぶたつ時の名は、都夫多都御魂と謂ひ、其の、あわさく時の名は、阿和佐久御魂と謂ふ。(記上)

猿田毘古神は、阿耶訶というところでひらぶ貝に咬みつかれている。アザカとは、交合、交叉するところを意味するアザ(交)+カ(処)の意であろう。猿田毘古神こと、轡が咬みつかれるとは、馬の口に装着されたことを表す。馬は臼歯と犬歯との間に歯槽間縁という広い隙間があり、鉄でできていても嵌められるだけなら特に苦痛は感じないという。

ひらぶ貝は、タイラガイのことではないかとされている。平の字はもともとヒラと訓まれ、接頭辞のタがついてタヒラとなった。タイラガイはタイラギともいい、玉珧などと書く。江戸時代の和漢三才図会に、「玉珧」、「江珧」「馬頬」、「馬甲」、「烏帽子貝」、また、訓蒙図彙に、海月(かいげつ)、馬頬(ばきょう)、江跳(こうよう)とある。馬頬とは、馬の面(つら)、すなわち、横顔のように、鋭角の三角形に近い形をしつつ、黒褐色に光っている点に由来するのであろう。そして、馬に食わせるほどという比喩があるほど馬は大食いで、平らぐという言い方は、大量の食べ物を馬のように完食してしまうことをいう。つまり、ひらぶ貝に咬まれるとは、轡が馬の口に装着され、轡の啣(はみ)が馬の口のなかにあって、唾液の底に沈んだり、唾液が粒立ってみたり、泡を吹いたりしていること、シブキをあげている状態の謂いである。

(注10)特記すべきことではないかもしれないが、「奇異な分注」だと勝手に思っているのは森氏である。森氏があげている以外では、次のような分注の例がある。

古人大兄、見て私の宮に走り入りて、人に謂ひて曰く、「韓人、鞍作臣を殺しつ。韓の政に因りて誅せらるるを謂ふ。吾が心痛し」といふ。即ち臥内に入りて、門を杜して出でず。(皇極紀四年六月)

洒落た分注である。むろん、外交使節や渡来人が刀を振るったのではない。三韓の調(みつき)という設定も、暗殺のために剣を解かそうという策略であった。古人大兄はそのような計略が巡らされていることを知らない。びっくりして私邸に戻り、入鹿のことを「鞍作」、中大兄のことを「韓人」と綽名で呼んでいる。「韓人」が「三韓上表」の際に、殺人事件を起こしたということである。新羅親征をした神功皇后と胎中の応神天皇のことが念頭にあり当時囁かれていた綽名を使っている。古人大兄の発言をそのまま記し、言葉の無秩序化を逃れるために少し回りくどくとぼけた注を加えている。「整理」したら少しもおもしろくない。いかに活写するか、執筆者の腕の見せ所であった。拙稿「額田王の春秋競憐歌について─万葉集16番歌─」参照。

天皇許したまはずして、火を縦けて宅を燔きたまふ。是に、大臣と、黒彦皇子と眉輪王と、倶に燔き死されぬ。時に坂合部連贄宿禰、皇子の屍を抱きて燔き死されぬ。其の舎人等、名を闕せり。焼けたるを収取めて、遂に骨を択ること難し。一つ棺に盛れて、新漢の𣝅本の南の丘 𣝅の字、未だ詳ならず。蓋し是れ槻か。に合せ葬る。(雄略前紀安康三年八月)

唐櫃のことをカラウドとも言ったことから、「𣝅」字を木なのかどうか疑うような、ウドであると解するに及んだのであるが、「槻」字はトネリコにも当てられるからトネリ(舎人)の闕名分注記事とあわせて思慮するようにと謎掛けしている。舎人の名など知られなくてかまわないことにわざわざこだわったゆえんである。森氏の「整理」しようという発想は、上代の人の思考それ自体を抹消しようということに他ならない。拙稿「雄略即位前紀の分注「𣝅字未詳。蓋是槻乎。」の「𣝅」は、ウドである論」参照。

(注11)「称妻為妹、蓋古之俗乎」についての森氏の説への批判は、井上2011.99~100頁に見られる。

(注12)日本書紀を研究するにあたり、「内容理解という点では現代語訳があれば、文語的になされる、いわゆる訓読文は不要だと考える」(新釈全訳日本書紀 68頁)という頓狂なことが罷り行われている。筆者は、無文字時代から継承されたヤマトコトバは、そのバイタリティを洒落(pun)に負っていたと考える。口頭語をあやつることとは、wordplay に徹することに他ならないからである。枕詞を用いていた時代に、その言語体系の全体像を探ろうともせず、彼らが不慣れな漢字で書いたものから「歴史」だけを抽出しようとしてみて、はたして何を知れるというのだろうか。

(引用・参考文献)

井上2011. 井上亘「『日本書紀』の謎は解けたか」大山誠一編『日本書紀の謎と聖徳太子』平凡社、2011年。

植田2013. 植田麦『古代日本神話の物語論的研究』和泉書院、2013年。

古賀2006. 古賀登『猿田彦と椿』雄山閣、平成18年。

新釈全訳日本書紀 神野志隆光・金沢英之・福田武史・三上喜孝校注・訳『新釈全訳日本書紀 上巻』講談社、2021年。

新編全集本古事記 神野志隆光・山口佳紀校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集3 日本書紀②』小学館、1996年。

大系本日本書紀 坂本太郎・井上光貞・家永三郎・大野晋校注『日本書紀(二)・(三)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

戸井田1973. 戸井田道三『歴史と風土の旅─みかんと猿田彦─』毎日新聞社、昭和48年。

西宮1990. 西宮一民『上代祭祀と言語』桜楓社、平成2年。

広瀬1989. 広瀬鎮『猿と日本人─心に生きる猿たち─』第一書房、平成元年。

森2011. 森博達『日本書紀 成立の真実─書き換えの主導者は誰か─』中央公論新社、2011年。

※本稿は、2013年12月稿について2015年7月に加筆したものを2022年11月に再編したものである。