63.戦国の石見−6(続き−5)

63.8.尼子攻め

毛利元就にとっては石見銀山が後々の憂いのないようにするのには尼子氏を滅亡させることが最大目標だった。

63.8.1.毛利尼子攻めに向かう

元就は経光党殲滅によって、さきに降服した出雲・伯耆の諸将の動揺を警戒し、その全軍を赤名まで撤退させて守備を固め、かれらの向背を見極める一方、元春をして経光領須佐高櫓城、原手郡城を接収させ、高櫓には熊谷広実を置き、大森銀山には上山元忠をして守備させることとした。

果して冷血無残な元就のやりかたに疑懼不安にた えられなくなった大原・八束両郡の諸将は再び尼子氏に帰属したのであった。

本経光暗殺が知れわたると、毛利に屈伏した寝返り 武士団の間に動揺がおこった。

一時の方便に味方につけておいて、利用するだけ利用しておいて殺すというやり方は、あすは我が身のこととなってふりかかってくるかもしれない、と云う思いがむくむくと雲の様に湧いてきたのである。

それなら、いっそ毛利の手で死ぬより、もとの尼子に帰参し、家運の興廃は天にまかせようと思った。

本庄が毛利に降伏したあと、尼子に見切りをつけて毛利に従った阿用(大原郡)の虎山四郎三郎、大東(同)の童山(かぶりやま)城主、馬田入道、海潮(同)の牛尾信濃守、白鹿(松江)の城主、松田兵部少輔、三沢(仁多郡)の三沢三郎左衛門の家来で鍋坂の城主、布広左京亮、熊野山城(八束郡)の熊野入道、その他伯州(鳥取県)岩坪の日野孫右衛門らが毛利を離れて再び尼子へ帰っていったのである。

ただ三沢三郎左衛門、三刀屋弾正、赤穴右京亮らは毛利の手にふみとどまった。

毛利の陣営はこうした情勢の中で戦意を失う者が続出してきた。

諸将の動向に見極めをつけた元就は、12月10日、赤名を出発、白潟を経て本陣を洗合に移し、ここに築城しまず尼子の強力な支城白鹿城を攻撃する態勢を整えようと考えた。

和久羅山に端城を構え、児玉就方の安芸水軍をもって中海・宍道湖を警備させて富田と白鹿との連絡を遮断し、富田周辺には数か所の向い城を設けたのである。

つぎに兵站線確保のため掛谷に隆元を置き、大原郡の敵に備えて三刀屋に宍戸隆家らをして布陣させ、元春・隆景らを洗合の本営に集結させて主力とした。

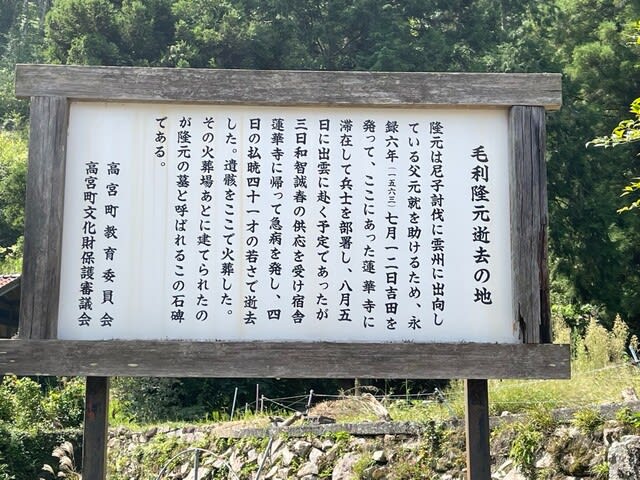

63.8.2.毛利隆元の死

一方時は遡って、九州の大友義鎮は毛利の大軍が出雲に出動したことをみて、尼子氏の要請を容れ、9月、豊前中津の刈田松山城を攻めて、毛利の出雲における行動を牽制しようとした。

元就が白鹿城を攻撃を開始せんとする矢先に、松山城形勢悪化の急報に接し、白鹿城攻めの計画を一時延期し、掛合滞在中の隆元に福原貞俊・粟屋元真ら三千の将兵を添えて急遽豊前に向かわせた。

隆元は出征の途次、父元就が66歳の老躯を提げ戦場に馳駆している辛労を心配し、12月21日、願文を厳島大明神に捧げ、父の身体堅固、寿命延長を祈り、不測のことあれば我が身をもってこれに代らんと願った。

かくて隆元は27日岩国に着き、ここで永禄6年の新春を迎え、1月7日訪府に着き、松崎天満宮に願文を奉納し、戦勝を祈った。

しかし元就としては、深く出雲に侵入しながら、大友義鎮との抗争によって、尼子征服から手を退くのは得策でないと考え、正月、大森銀山の収入を二分し、これを朝廷御料と幕府領に献上し、幕府の斡旋による大友義鎮との和平を懇請した。

将軍足利義輝は久我晴通を豊後に、僧道増を安芸に派遣し毛利・大友の和談成立につとめさせる。

ちょうど、1月下旬大友勢は大挙して松山城を強襲したが、守将天野隆重のために反撃されて敗走するなど、豊前方面の戦況必ずしも思いのままでなかったので、義輝の和談の斡旋に応じることとした。

3月上旬、①豊前香春嶽城破却、②毛利は門司城を保有し、松山城は大友に還付、③隆元の嫡子幸鶴丸(後の輝元)に義鎮の娘を娶る、ことを約束して和談成立した。

和談成立に伴い、防府在中の隆元の任務は終ったので、帰途につき、3月27日岩国に立寄り、同29日厳島に参拝し出雲出陣中の元就の武運長久を祈願する。

その厳島滞在中、7月6日毛利・大友の和談につとめた道増に感謝し、10日吉田に帰着した。

12日吉田を出発し式敷(安芸高田市高宮町)の蓮華寺に滞在し、諸方よりの将兵の来着を待ち、8月5日に出雲に発つ予定であった。

しかし、その前々日の3日、備後の和智城主和智誠春の居館に到り饗応を受けて、宿所に帰り間もなく急病発作して苦悶し、翌4日未明に41歳をもって突如として逝去した。

その死因については明らかでないが、毒殺だとも食あたりだともいう。

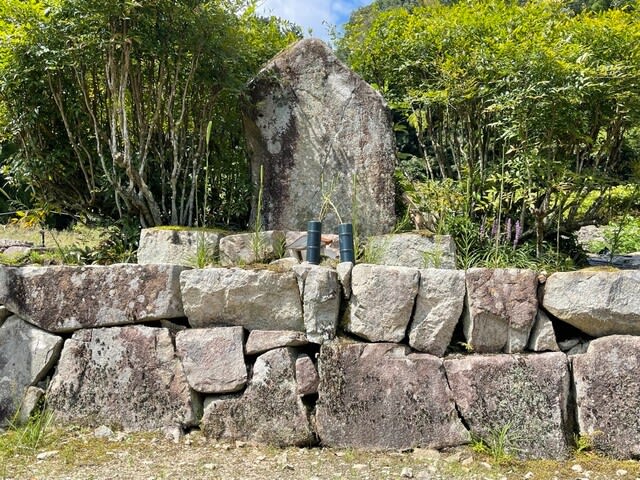

<毛利隆元逝去の地と墓地>

<逝去の地>

広島県安芸高田市高宮町佐々部

<墓地>

広島県安芸高田市吉田町吉田

63.8.3.白鹿城攻め

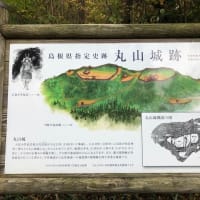

白鹿城(しらがじょう)

島根県松江市法吉町にあった日本の城

白鹿城は宍道湖の北岸に位置し、美保関及び中海の水運を押さえる商業・経済の要衝であり、尼子氏の支城中、随一といわれた堅城でもあった。この為、尼子十旗中の第一とされ、松田氏が城主に当てられた。

永禄6年、毛利氏が出雲に侵攻すると、その勢いに押され一時松田氏は毛利氏に下った。しかし間もなく、処刑された本城氏の扱いに不信を募らせた松田満久・誠保父子は尼子方に復帰し、白鹿城に拠り毛利氏に抗した。このため毛利氏に攻められ、尼子倫久による後詰勢も敗退したことから、力尽きた白鹿城は開城、松田氏は没落し、白鹿城は廃城となった。

(ウィキペディアより)

元就は隆元の突然の死に、悲痛やるかたなく「いっそのこと自分も相果てて、隆元と同じ道を辿ることこそ本望だ」と多少自暴自棄の有様であったという。

元就は隆元の弔い合戦として、松田誠保の拠る白鹿城(松江市法吉町)に猛襲をかけることを命じた。

永禄6年(1563年)8月13日、白鹿城の外郭を焼き、尼子攻撃の火ぶたは切って落とされた。

白鹿城の外郭全部を占領したが、一時退却して堅固な陣地を構築して持久包囲の策をとった。

19日夜、尼子軍が城麓に来襲してきて、28日、宍道の中蔵において両軍が衝突した。

尼子方にして見れば白鹿城は富田城の前線基地ともいうべき 重要地であるため、19日尼子晴久の弟倫久をして急援させたが戦は好転しなかった。

一方、元就は大森銀山の坑夫数百人を徴発して城内に向って坑道を掘らせ、白鹿城の水源を絶とうとした。

これを知った城内でも「よし、敵の出鼻をくちいてやれ」と掘りはじめた。

この辺りは、永禄元年(1558年)毛利が小笠原長雄が籠もる川本の温湯城を攻めた時に水源を絶とうと坑道を掘った作戦に類似する。

9月11日は双方の穴掘り作業が接近し、およそ5メートル許りの距離となったところで、お互いの間を隔てていた土塊ががらがらと崩れた。

暗闇の中で死闘が始まった。

一瞬にらみ合ったが、城兵の久村久左衛門、大道作介、乃木五郎兵衛が「おのれー」

と叫んでよせ手に槍をつきかける。

吉川方の吉川彦次郎、小谷源五郎、三須孫兵衛、山県宗右衛門らがこれに応戦、狭い穴の中でのめくらめっぽうの争いとなったが、やがて城兵は受け太刀となって退却、一度掘った穴に掘りおこした大石、小石を投げこんでふさいだ。

別な横穴の元就勢の方も城内からの穴掘りとぶつかり、福間彦右衛門が城兵の一人を槍で討ちとり、また粟屋彦右衛門は城兵の松田大炊介と、粟屋孫四郎は山尾刑部丞と槍をあわせ、児玉四郎右衛門は隠岐の森 川という武士と、 井上雅楽允は湯 原小次郎とそれぞれ名のりあって 槍で突きあい、また刀で斬り合った。

水戸小三郎は出雲の住人と叫んで斬りかかった村井兵庫助に斬られて退いた。

井上豊後守と石見の原佐助は双方が手負いとなり、赤川杢允と出雲の小野木三郎は木三郎がヒザを突かれ、備後の粟屋新三郎は山口平次を討ちとった。

また波多野源兵衛も城兵の一人を斬殺するという穴倉の中での死斗は、殺したり殺されたりの乱戦ぶりとなり、旗色の悪くなった城兵は退却し、これも上の方から穴に土を入れて埋めた。

トンネル作戦はだんだん効果をあらわし、井戸水が横穴にもれて城中に苦悩の色が濃くなった。

しかし困ったようすを見せまいと、白米に灰をまぜて、敵軍の目につく小高いところへ馬をひき出し、水で馬を洗っているようなふうをみせかけて白米を馬にふりかけた。

しかしこの偽装作戦も間もなく敵に見破られ、10月には大激戦ののち白鹿城は落城してしまう。

10月13日、元就は白鹿の本丸に強襲を加え、包囲網を短縮強化したうえ、水ロを遮断したので、城中は前後70余日の籠城に万策尽き、19日ついに降服した。

松田誠保は隠岐に逃れ、牛尾久清ら将兵のすべては富田へ送還し、白鹿城を破却してこの方面の戦いは終った。

石見の豪族でこの戦いに従軍した者は、 吉見、 益田、 周布、 都野、 佐波、 出羽、祖式 久利、小笠原等であった。

<続く>