57.石見戦国時代の幕開け(続き)

57.2.尼子の勃興(続き)

57.2.4.「陰徳太平記」 巻第2 尼子経久立身之事

「陰徳太平記 巻第2 尼子経久立身之事の条」を、史実とは異なる部分もあるが次に掲載する。

また、この現代語訳した内容も続けて載せる。

<以下略>

尼子経久立身ノ事(現代語訳)

尼子伊予守経久、初めは雲州(出雲)富田、七百貫を領して一国の守護(代)職であったが、天文の頃十一州の太守に成り上がった。

その昔、雲州は塩冶判官高貞が、将軍尊氏公より賜り領していた。

しかし塩冶高貞は高師直が讒(ざん)に依って自害した。

塩冶高貞の後の出雲の国は、佐々木道誉が賜った。

だが、佐々木道誉は江州(近江)に住んでいたため、雲州へは一族の者を遣わして管理させた。

その後、雲州の守護は山名に横取りされたが、明徳の乱で山名陸奥守満幸(丹後・隠岐・出雲・伯耆守護)と山名播磨守氏清(丹波・和泉・山城・但馬守護)は亡び、雲州は道誉の孫である京極高詮が取り返した。

京極高詮は守護代として、経久の祖父上野介持久を雲州に派遣した。

尼子持久の息子清定も引き続き出雲守護代として国務を司り、租税を江州へ運ばさせていた。

清貞は嫡子の又四郎(後の経久)に家督を譲った。

しかし、この又四郎は江州の命令を無視し富田近郷(現、安来市広瀬町)を押領し、当国の士、三澤、三刀屋以下の者を攻め従わせようとした。

六角貞頼(京極政経の誤り)は大いに怒りて頓(やが)て三澤、三刀屋、朝山、広田、櫻井、塩冶、古志などの国士に下知して、経久を追出し、塩冶掃部介を出雲の国の代官(守護代)に任命した。

尼子経久は、非常に悔しがったが、どうしようもなく諸国を流浪することになった。

経久は飢餓に面しては、ある片山寺の沙彌(修行の僧)などをして、光陰を送った。

経久は、どうにかして富田城を奪い返して本懐を達したいと、肺肝を砕かれども、股肱と頼みたる家人共は、龜井、河副(げん)等を始めとして皆妻子兄弟を育まんが為に江州へ上って六角(京極の誤り)に仕へているために、今国(出雲)に留る者は、山中の一族だけであった。

そこで尼子経久は、山中を頼って鬱懐(うっかい)を晴らそうと思い、密かに雲州へ戻った。

経久が山中(勝重)の宿所を訪れると、山中は急いで経久を家の中へ招き入れた。

(山中勝重は、後に尼子の再興を最後まで尽力する、山中幸盛(通称鹿之介)の祖父である)

尼子経久は色黒く痩せ衰えた喪家の犬(元気がなく、やせ衰えている人のたとえ)のようであった。

昔の面影は一切なく、とても哀れと感じて、山中は先袂を絞った(激しく泣くこと)。

そして、山中は経久に饗膳など調じて進めた。

ちょうどこの頃は、神無月の末方で、雹交じりに時雨がうち、木葉を誘引する山風がひどく吹き落ちて、荒れた宿の寒けさは、殊に堪えがたく感じるほどであった。

山中入道の妻は炉辺に柴を折り焚べて壺中に醸し置いた濁酒取り出して温め、経久に勧めた。

経久も家刀自(いえとじ:その家の主婦)の志を有難く受け取り、杯を度々傾けた。

そして、経久は言う。

昔宋の太祖、雪夜に趙普が処へおはして、江南を平らぐべき策を議せられけるに、勝れて寒かりしかば、趙普が妻、太祖を炉辺へ請じて酒を進めし時、太祖一榻(いっとう:腰掛け)の外皆他人の家と宣しが、その後遂に平南の功を建てられしを思へば、即今の形状に等し。

如何様敵城を取得んこと、掌中に覚えたりと、いと頼母敷ぞおもはれける。

偖(さて)其後入道を近づけ、打ち明ける。

如何にもして富田の城に夜打を掛け、塩冶を打取り、我本望を遂げばやと思うは、如何に。

若し昔の好みを忘れずば、能(よき)に計策を運びし。

吾に力を勠(あわ)せよや

経久は涙を流して力を貸してくれと、山中に頼むのであった。

山中も旧好忘れ難く『君患ふりときは則ち臣辱めらる』の理を思った。

山中は「仰せ畏まり存じ候」と承知し、山中の一族、十七人が仲間に加わる、と言った。

これは、経久にとって堪えたれないほどの悦びであった。

経久は、しばらくの間は山中の宿所に隠れて過ごすことにした。

しかし、塩冶は当国の守護(代)職であり兵卒も多く、その勢い猛なれば容易に討ち難い、と経久は思った。

経久は、兎やせん、角や有まし、(こうしようか、ああしようか)と案じ続けていた。

やがて経久は、急に思い立ったのか出雲国の蜂屋衆の頭、加麻と云う者を呼んで話す。

汝が知る如く、吾当国を追い出されて憤怒休み難し。

故に塩治を打ちて結恨を散ずべしと思う也。

夫就(それにつき)汝を頼むべき事有り。

若し吾に頼まれなば、本望を遂げて後、勧賞は望みに任すべし。

こう言われた、賀麻は地に平伏し、

「賢者は感念を以て睚眦(がいさい)の意而親信窮僻人と申しながら、私のようなものに頼まれた。被仰下候事生前の面目何事か之に如き候はん。

此上は縦(たと)へ一身三族骨を粉にせられ、肉を醢(ひしお)にせられ候共、恐るべきにあらず。

如何様にも御諚にこそ随い候はめ

賢者は感念を以て睚眦の意而親信窮僻人

(中国故事 (戦国策 巻27))

賢なるお方が、その胸中に目を怒らすほどの意気の高揚を秘めて(睚眦の意)、吾の如き困窮して世を避けるような者(窮僻人)に対して、誠を以って接してくださった。

と申し上げた。

経久の悦びは尋常ではなかった。

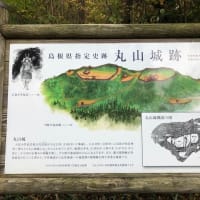

<月山富田城図>

経久はいう。

汝らいつも正月元日富田の城に於て千寿万歳を舞っている。

例年は卯の上刻に舞い始めるが、来年は寅の上刻に舞を始め候へ。

そうすれば是を見物する為に甲の丸の者共が二の丸へ出でてくるであろう

其時、我らは兼てより搦手から忍んで屏を越え侵入し、所々に火をかけ甲の丸へ切って入る間、その鬨の声を合図に、汝等は大手より切り入り候へ。

賀麻は、その意を奉り候へと、承知して立ち帰った。

文明十七年十二月晦(つごもり)日、兼ねての打ち合わせ通り、尼子経久並びに山中一党十七人その他古の恩顧を忘れぬ譜代の郎党共五十六人が、夜半より、富田の城へ忍び寄った。

そして丑三つほどに塀の手を乗り越え大手の合図を待った。

翌れる文明十八年鶏が已に暁を報ぜると、賀麻が一類七十余人甲冑の上に烏帽子素を著し城の門外より太鼓を撾(うっ)て千寿万歳を始めた。

甲の丸、二の郭の老いも若きも今年は例より早く万歳が始まった、善をば急げとの祥瑞目出度けれとて急ぎふためき、押し合いへし合いて、二の曲輪の大庭に屏の如く集まり、無心で見物しだした。

かかる処に経久以下は所々に火をかけ、焼亡よ火事よと叫びまわる。

この間、城中の兵共は武具の一つも取り合わせたる者はなく、慌て騒ぐ。

そこを賀麻の一党は烏帽子素袍脱ぎ棄て太刀提(ひっさ)げ此処彼処にて切り込んだ。

我助け給へ、つれて落ち給へやと士卒共の袂に縋り裳を扣(ひか)えて呼び叫ぶ間、さしもの勇者もさすが恩愛の悲しさに心迷い眼くらみて太刀を打ち、弓を引かんことを忘れ唯茫然と惘(あき)れて立ちたる者もあった。

一方、塩冶掃部助は少しも騒がず

夜打の入りたるぞ、静まり候へ、周章(アワテ)て事を仕損ずな、思うに敵は小勢なるべし

と言って、長刀提げ七縦八横に切って回れば、敵兵は前後から攻めた。

とても叶うべき状態ではなく、ついに塩冶掃部助は討たれてしまう。

当国の守護(代)職塩冶掃部助をば尼子民部少輔経久討ち取りたり

と呼びさけぶと、城中の者たちは武士も女童も、ひしめき合いながら我先にと落ち逃げていった。

富田城奪還後の尼子経久

「陰徳太平記」によれば、尼子経久はこれから31年後の永正13年(1516年)に出雲阿用城(出雲市大東町)の桜井入道宗的を討ち取った。

尼子経久の出雲の完全支配は、これをもって完成したとされている。

富田城奪還から約30年かかって出雲平定がされたことになる。

尼子経久58歳の時であった。

尼子経久は一生をかけて出雲をその手にしたのであった。

なお、尼子経久は長寿で死没したのは83歳のときである。

この後、尼子氏は経久の孫の晴久の時代に戦国大名として最盛期を迎えることになる。

<続く>