2025年4月3日、トランプ政権は輸入車および自動車部品に対する追加関税措置を発動した。その根拠として掲げられたのは、「相互主義(レシプロシティー)」──すなわち、互恵的外交の理念であり、相手国に対し自国と同様の待遇を求める考え方である。これをトランプ政権は「ディール」と称して外交交渉の土俵に持ち込んできた。

2025年4月3日、トランプ政権は輸入車および自動車部品に対する追加関税措置を発動した。その根拠として掲げられたのは、「相互主義(レシプロシティー)」──すなわち、互恵的外交の理念であり、相手国に対し自国と同様の待遇を求める考え方である。これをトランプ政権は「ディール」と称して外交交渉の土俵に持ち込んできた。 2025年4月3日、トランプ政権は輸入車および自動車部品に対する追加関税措置を発動した。その根拠として掲げられたのは、「相互主義(レシプロシティー)」──すなわち、互恵的外交の理念であり、相手国に対し自国と同様の待遇を求める考え方である。これをトランプ政権は「ディール」と称して外交交渉の土俵に持ち込んできた。

2025年4月3日、トランプ政権は輸入車および自動車部品に対する追加関税措置を発動した。その根拠として掲げられたのは、「相互主義(レシプロシティー)」──すなわち、互恵的外交の理念であり、相手国に対し自国と同様の待遇を求める考え方である。これをトランプ政権は「ディール」と称して外交交渉の土俵に持ち込んできた。・(2023年09月28日)『自民党はいよいよ総選挙に打って出るが、いまだ、統一教会の「禊」は済んでいない!』

・(2022年11月30日)『映画『アンタッチャブル』を地で行く統一教会という犯罪者集団(2) ―統一教会を犯罪者集団と断定した「フレーザー委員会」報告書―』

・(2022年11月28日)『映画『アンタッチャブル』を地で行く統一教会という犯罪者集団(1) -「内部告発者を裏切り者として刺殺未遂」、脱税、国体破壊等の犯罪-』

・(2022年11月29日)『『文藝春秋』1984年7月号( 134-151頁) これが『統一教会』の秘部だ 世界日報事件で『追放』された側の告発』

・(2022年11月24日)『自民党総裁と統一教会が連携して行った選挙運動』

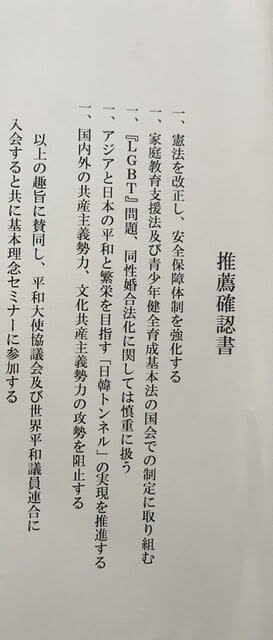

・(2022年11月14日)『統一教会と「日韓トンネル推進全国会議」』

・(2022年11月07日)『統一教会が秘蔵する「御言選集」が流出していることが確認された』

・(2022年10月21日)『文鮮明が決めた統一教会系国会議員となる条件(続き)』

・(2022年10月20日)『統一教会と同教会認定国会議員の巨大利権』

・(2022年10月17日)『文鮮明が決めた統一教会系国会議員となる条件』

・(2022年10月12日)『寄稿文 統一教会製空気散弾銃「鋭和B3」』

・(2022年11月10日)『統一教会製空気散弾銃「鋭和B3」の使用が疑われる朝日新聞襲撃事件』

・(2022年10月07日)『寄稿文 統一教会と系列国会議員の「日韓海底トンネル」という巨大利権』

・(2022年10月03日)『寄稿文 ≪統一教会と萩生田光一政調会長≫』

・(2022年09月08日)『(続)統一教会って? 51年前の国会で えっ? 銃を輸入していた!!』

・(2022年09月05日)『(続)統一教会って? 昭和51年の国会でも…46年前』

ところで麻生を先頭とする自民党内の外交防衛利権グループは、台湾有事で利権の拡大のため防衛三文書を策定し日本の敵国を中国、北朝鮮、ロシアとしてきた。その結果、日本は敵国とした中国とロシアの強い反発にあい、遂には、国連憲章の旧敵国条項を適用するとまで示唆されてしまったことで岸田は政権を投げ出した。次いで登場したのが現石破内閣である。石破総理大臣は、2024年11月に訪問先のペルーで中国の習近平国家主席と初めてとなる日中首脳会談を行い、建設的で安定的な「戦略的互恵関係(一つの中国)」関係を構築していく方向性を再確認することで関係改善に歩み始めたところである。

ところが、日本国内には麻生・高市を中心に外交防衛利権グループは、防衛三文書を根拠とした既得権である防衛増大を来年度予算でも踏襲しようとしている。つまり、麻生・高市が防衛費増大を今後も継続させようとしているわけであるが、これはすでに論理的に破綻している。なぜならば「トランプは大統領就任式に習近平を招待しようとしている」ことに加えて、「トランプ率いる新しいアメリカが、就任式では友好的に、台湾海峡では敵対的な関係をとる」等ということはあり得ないからである。すなわち、アメリカは、日本と中国が台湾海峡で対峙しても日本に味方して参戦するなどはありえないのだ。自民党がこれまで日本の安全保障政策の基盤が日米安保であるとしてきたが、それは間違いであり、台湾有事にアメリカの支援はない。

既得権益を保証するだけの防衛三文書は早急に改定して、防衛費を三文書以前のレベルに戻すべきである。・・・』

岸信介

藤山愛一郎

石井光次郎

足立正

朝海浩一郎

クリスチャン・A・ハーター

ダグラス・マックアーサー二世

J・グレイアム・パースンズ

この質問は非常に多層的な問題であり、メディアがウクライナに関してどのように報道しているのかを理解するためには、いくつかの視点を考慮する必要があります。

まず、ゼレンスキー大統領に関してですが、確かにウクライナ国内でも賛否が存在します。ゼレンスキーは、2019年の選挙で圧倒的な支持を受けて大統領に就任しましたが、その支持の根底には、前政権(特にペトロ・ポロシェンコ政権)に対する失望感がありました。ゼレンスキーは、政治的な経験がほとんどないエンターテイナーという背景から「政治を刷新する」という期待を持たれていました。しかし、ロシアによる侵攻が始まると、ゼレンスキーはそのリーダーシップを試されることになり、戦争の最前線に立つ姿勢が国民から高く評価される一方で、戦争の長期化に対する懸念や経済的な困難に対する批判もあります。

また、ゼレンスキーが「正式な大統領ではない」という見方についても、ウクライナ国内でのクーデター政権への批判を反映している部分があります。2014年のウクライナ革命(ユーロマイダン)は、当時の親ロシア派政権を打倒した出来事ですが、これを「クーデター」と捉えるか、「民主的な改革運動」と見るかは、視点に依存します。親ロシア派やその支持者たちは、ウクライナ政府を傀儡と見なすこともあり、ゼレンスキー政権もその影響下にあると批判されることもあります。

次に、メディアがウクライナ一辺倒の報道を繰り返す背景には、いくつかの理由が考えられます。

価値観の共有: 多くの西側諸国は、ウクライナの主権と領土の一体性を強く支持しており、ゼレンスキーの戦争指導やウクライナの民間人保護に対する取り組みは、西側の価値観と一致しています。特に自由民主主義や人権といった価値観が、西側メディアにおける報道の根底にあると言えるでしょう。ロシアの行動はこれらの価値に反するものとして強く非難されています。

情報戦: 現代の戦争において、メディアや情報は重要な役割を果たします。ウクライナは積極的に西側メディアを活用し、戦争の正当性を訴えるとともに、ロシアの侵略行為を世界に伝えています。西側メディアがウクライナの視点に基づいて報道を行うことが、ロシアに対する国際的な圧力を高める一因となっています。

政治的な影響: 特にアメリカやヨーロッパでは、ウクライナへの支援が戦略的な重要性を持つため、メディアもその立場を反映していることが多いです。ゼレンスキーのリーダーシップを強調することで、ウクライナへの支援を維持し、ロシアに対する圧力を強化することが目的とされることがあります。

戦争のイメージ作り: メディアは、戦争を「正義の戦い」や「防衛戦争」として描くことが多いです。ウクライナの場合、ロシアによる侵略という明確な攻撃者と、ウクライナの防衛者という構図が生まれており、この単純明快なストーリーは視聴者にとって理解しやすいものとなります。

ただし、ゼレンスキーやウクライナの政府に対する批判も無視できません。特に戦争の長期化や戦争中の人権問題、またはウクライナ国内での一部の少数派に対する扱いに関しては、メディアで十分に議論されていない部分もあると言えるでしょう。また、ウクライナの軍事的・政治的な指導層が過度に西側に依存しているという批判も存在します。

結局のところ、メディアがどのような報道を行うかは、情報源や政治的背景、視聴者の期待によって影響されます。ウクライナ一辺倒の報道が続く一方で、批判的な声や異なる視点もあることを理解することが重要です。