2024年に撮影した画像から。

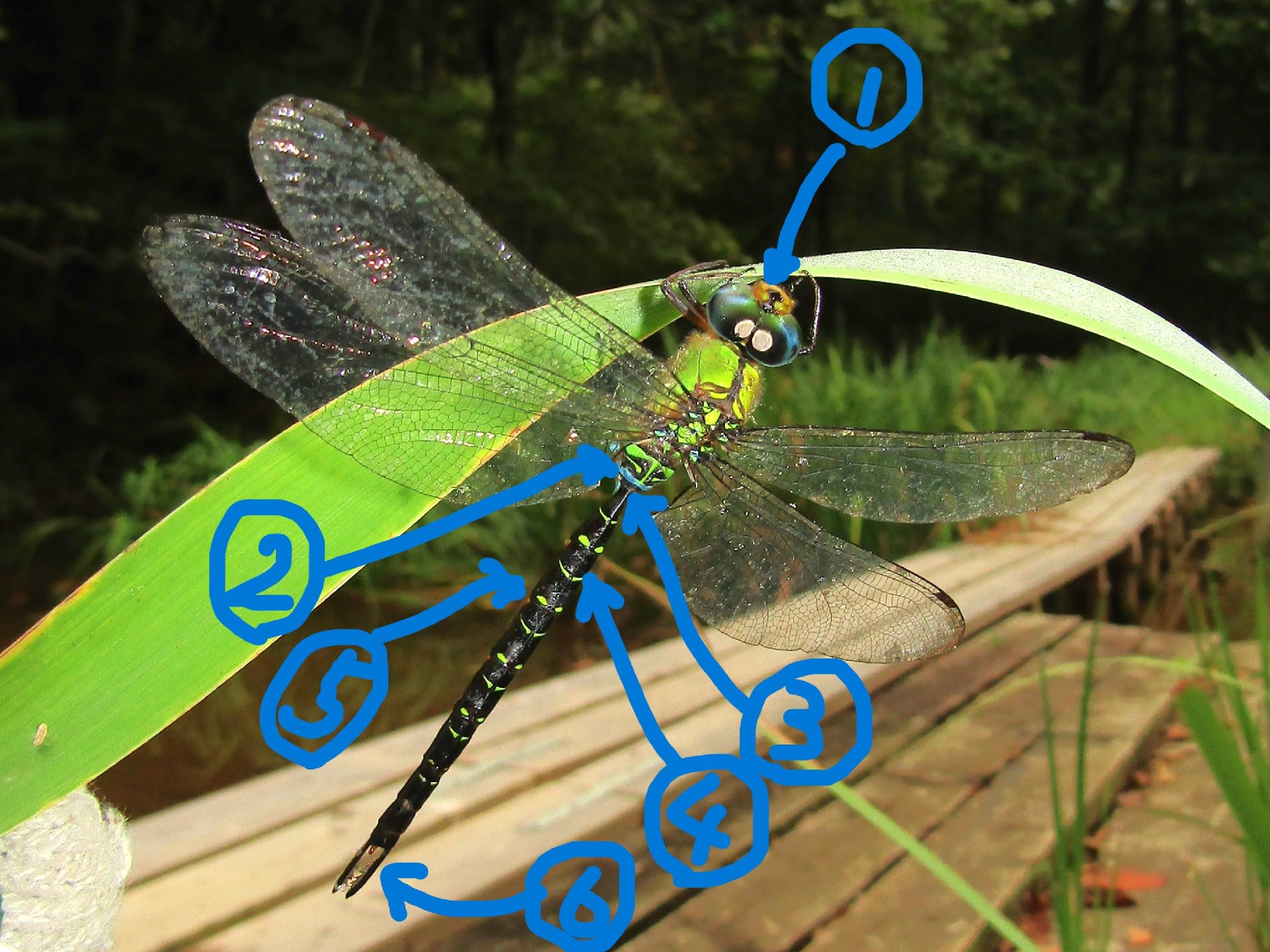

カトリヤンマの成熟した♂。

体長7㎝程のやや小ぶりのヤンマです。

実は捕まえた時、ちょっと弱ってた。

早朝に活動するトンボを狙って、朝5時頃、ビオトープ天神の里に来たのだったが。

飛んでいた中型のトンボに狙いを定めたが、暗くて老眼で、目測を誤り。

捕虫網で撃墜! してしまったのだった。

_| ̄|○

( TДT)ゴメンヨー

水面にプカプカ浮いてた彼を、網で手繰り寄せ。

撮影したのが上の画像。

腰の水色が綺麗だなぁ。

尾部上付属器は細長い。

眼も美しい。

近くのカキツバタの葉に掴まってもらって、ヤラセ写真(笑)

まずは横からのアングル。

胸の下の方、脚の付け根付近は褐色をしていますね。

未熟な内は、胸全体がこういう色らしいです。

正面から。

しばらくして現場に戻ったら居なかったので、無事、飛び立ったものと思われます。

ホッ

①額:黒いT字紋

②腹部第1・2節:半球状で♂は水色の斑紋

③腹部第3節:著しくくびれる

④腹部第3~8節中央:細い帯

⑤腹部第3~8節後縁:一対の斑紋

⑥♂尾部上部付属器:細長く平たい棒状、間に長毛が生える

⑦脚:黒色で、腿節半ばより基部は褐色

RDB:

絶滅:青森県、秋田県

絶滅危惧Ⅰ類:岩手県、宮城県、山形県、千葉県、東京都、富山県、石川県

絶滅危惧Ⅱ類:福島県、栃木県、新潟県、福井県、長野県、香川県

準絶滅危惧種:神奈川県、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、島根県、高知県

その他:京都府(要注目種)

分類:

トンボ目トンボ亜目ヤンマ上科ヤンマ科ヤンマ亜科

体長:

♂66~76mm

♀67~77mm

腹長:

♂46~57mm

♀48~57mm

後翅長:

♂42~49mm

♀43~50mm

分布:

北海道(南部の一部)、本州~南西諸島

平地~山地/止水

成虫の見られる時期:

6~11月(年1化)

卵で冬越し

エサ:

成虫・・・ユスリカ、ガガンボなど

幼虫・・・ミジンコ、オタマジャクシなど

その他:

中型のヤンマ。

近年各地で産地、個体数が激減している。

頭部は複眼が極めて大きく、顔は淡褐色で額上に小さい黒色のT字紋がある。

胸部は未熟な内は淡褐色、成熟すると美しい緑色に変わるが、背隆線は細く黒色。

脚は黒色で、腿節の半ばより基方は褐色。

腹部は1・2節が著しくふくらみほぼ半球状、第3節が著しくくびれる。

♂の第2節側方の小耳突起はよく発達する。

腹背は黒色で、第2節は成熟した♂では鮮やかな水色、♀では緑色の斑紋が発達する。

第3~8節にかけ、各節の中央に細い横帯、後縁に一対の斑紋があるが、未熟な個体では淡褐色であまりはっきりしない。

♀の第10腹節の腹板は下方に著しく伸び、先端に一対の鋭い刺を有する。

♂の尾部上部付属器は細長く平たい棒状で、内側に長毛が生えている。

♀の尾部付属器は著しく長く、成熟した個体では折れていることが多い。

里山の水田や湿地に生息する。

薄暗い早朝と夕方に活発に飛翔する。

(2~500ルクスで活動、特に2~50ルクスで著しい)

日中は薄暗い林内の下枝などに静止して休息していることが多い。

成熟した♂は、日中に樹木から樹木へと、暗がりをたどってU字形に飛翔し、暗がりに潜伏休息している♀を探す行動をとることが観察されている。

秋になると♂は、産卵場所となる湿地や池岸でホバリングして♀を探す。

交尾は静止型で、林内の枝などに止まる。

水田では稲刈りの終わる頃に産卵する。

産卵は単独静止型で、♀が単独で湿った泥や朽木に行う。

卵はヤンマ中最大級。

産卵された卵はそのまま土の中で越冬し、翌春に水が入れられると孵化する。

この際、代搔きによって卵が土の表面に出て、光に当たることが必要らしい。

幼虫の成長速度はヤンマ中最も速く、脱皮回数も少なく、夏までに成虫となる。

幼虫は5~8月に見つかる。

幼虫は典型的なヤンマ型で、ややスリム。

幼虫は体長32~37mm、頭幅7~8mm、リュウキュウカトリヤンマに酷似する。

体は濃褐色で、腹背に断続した濃色条があり、体表はすべすべしている。

頭部は横に長く、背面は平たい。

ほぼ逆の台形で、前縁がまるく張り出す。

複眼は大きくよくふくらみ、後頭はまるい。

下唇は細長く、先半部は幅が広い。

中片の前縁はわずかに弧状に張り出して短毛を列生し、中央部の溝はわずかに開いている。

側片は幅広く、先端は裁断状呈し、内鉤は顕著。

内縁には極めて小さい歯が並び、内面には6~7本の刺毛がある。

前胸側板の下縁の刺は小さい。

脚の腿節と脛節には、それぞれ3条の淡色斑がある。

腹部は細長く、第6~9節に側刺を有する肛片は、長くてよく尖る。

尾毛は肛上片よりわずかに短く、肛上片の先は細まらず切断状、両側に微小な刺がある。

♀の産卵管突起はよく発達し、第10節の端よりわずかに短い。

幼虫は主に木陰の有機沈殿物の多い溜り池や池沼、水田あるいは緩い流れなどに生活する。

主に抽水植物/沈水植物にしがみついたり、植物性沈積物に紛れ込んだ状態で生活する。

羽化は倒垂型。

参考:

茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400②(文一総合出版)

原色日本昆虫生態図鑑Ⅱトンボ編(保育社)

学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)

昆虫エクスプローラ

yagopedia

日本のレッドデータ検索システム

株式会社環境指標生物

An Artless Riverside

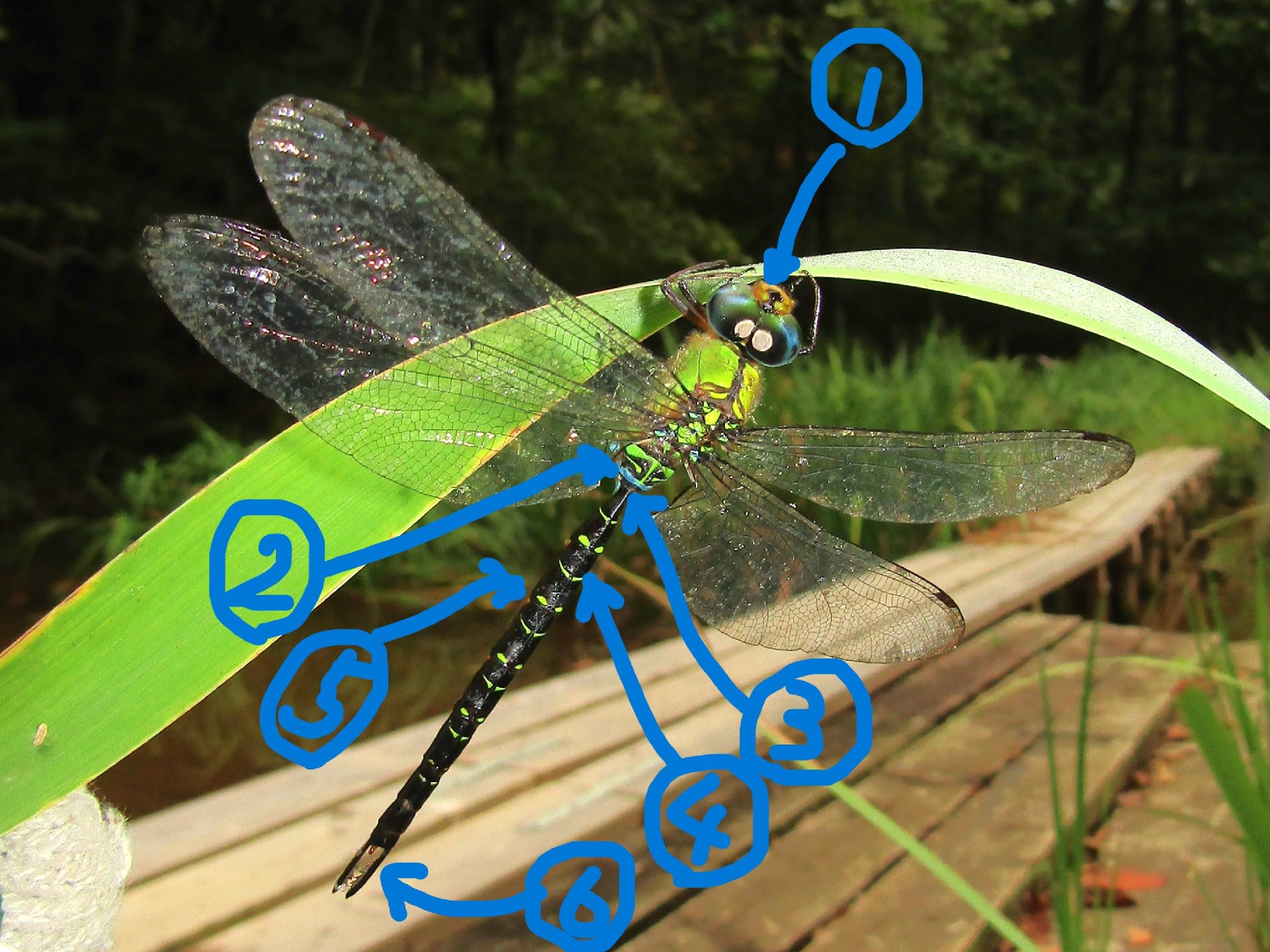

カトリヤンマの成熟した♂。

体長7㎝程のやや小ぶりのヤンマです。

実は捕まえた時、ちょっと弱ってた。

早朝に活動するトンボを狙って、朝5時頃、ビオトープ天神の里に来たのだったが。

飛んでいた中型のトンボに狙いを定めたが、暗くて老眼で、目測を誤り。

捕虫網で撃墜! してしまったのだった。

_| ̄|○

( TДT)ゴメンヨー

水面にプカプカ浮いてた彼を、網で手繰り寄せ。

撮影したのが上の画像。

腰の水色が綺麗だなぁ。

尾部上付属器は細長い。

眼も美しい。

近くのカキツバタの葉に掴まってもらって、ヤラセ写真(笑)

まずは横からのアングル。

胸の下の方、脚の付け根付近は褐色をしていますね。

未熟な内は、胸全体がこういう色らしいです。

正面から。

しばらくして現場に戻ったら居なかったので、無事、飛び立ったものと思われます。

ホッ

①額:黒いT字紋

②腹部第1・2節:半球状で♂は水色の斑紋

③腹部第3節:著しくくびれる

④腹部第3~8節中央:細い帯

⑤腹部第3~8節後縁:一対の斑紋

⑥♂尾部上部付属器:細長く平たい棒状、間に長毛が生える

⑦脚:黒色で、腿節半ばより基部は褐色

RDB:

絶滅:青森県、秋田県

絶滅危惧Ⅰ類:岩手県、宮城県、山形県、千葉県、東京都、富山県、石川県

絶滅危惧Ⅱ類:福島県、栃木県、新潟県、福井県、長野県、香川県

準絶滅危惧種:神奈川県、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、島根県、高知県

その他:京都府(要注目種)

分類:

トンボ目トンボ亜目ヤンマ上科ヤンマ科ヤンマ亜科

体長:

♂66~76mm

♀67~77mm

腹長:

♂46~57mm

♀48~57mm

後翅長:

♂42~49mm

♀43~50mm

分布:

北海道(南部の一部)、本州~南西諸島

平地~山地/止水

成虫の見られる時期:

6~11月(年1化)

卵で冬越し

エサ:

成虫・・・ユスリカ、ガガンボなど

幼虫・・・ミジンコ、オタマジャクシなど

その他:

中型のヤンマ。

近年各地で産地、個体数が激減している。

頭部は複眼が極めて大きく、顔は淡褐色で額上に小さい黒色のT字紋がある。

胸部は未熟な内は淡褐色、成熟すると美しい緑色に変わるが、背隆線は細く黒色。

脚は黒色で、腿節の半ばより基方は褐色。

腹部は1・2節が著しくふくらみほぼ半球状、第3節が著しくくびれる。

♂の第2節側方の小耳突起はよく発達する。

腹背は黒色で、第2節は成熟した♂では鮮やかな水色、♀では緑色の斑紋が発達する。

第3~8節にかけ、各節の中央に細い横帯、後縁に一対の斑紋があるが、未熟な個体では淡褐色であまりはっきりしない。

♀の第10腹節の腹板は下方に著しく伸び、先端に一対の鋭い刺を有する。

♂の尾部上部付属器は細長く平たい棒状で、内側に長毛が生えている。

♀の尾部付属器は著しく長く、成熟した個体では折れていることが多い。

里山の水田や湿地に生息する。

薄暗い早朝と夕方に活発に飛翔する。

(2~500ルクスで活動、特に2~50ルクスで著しい)

日中は薄暗い林内の下枝などに静止して休息していることが多い。

成熟した♂は、日中に樹木から樹木へと、暗がりをたどってU字形に飛翔し、暗がりに潜伏休息している♀を探す行動をとることが観察されている。

秋になると♂は、産卵場所となる湿地や池岸でホバリングして♀を探す。

交尾は静止型で、林内の枝などに止まる。

水田では稲刈りの終わる頃に産卵する。

産卵は単独静止型で、♀が単独で湿った泥や朽木に行う。

卵はヤンマ中最大級。

産卵された卵はそのまま土の中で越冬し、翌春に水が入れられると孵化する。

この際、代搔きによって卵が土の表面に出て、光に当たることが必要らしい。

幼虫の成長速度はヤンマ中最も速く、脱皮回数も少なく、夏までに成虫となる。

幼虫は5~8月に見つかる。

幼虫は典型的なヤンマ型で、ややスリム。

幼虫は体長32~37mm、頭幅7~8mm、リュウキュウカトリヤンマに酷似する。

体は濃褐色で、腹背に断続した濃色条があり、体表はすべすべしている。

頭部は横に長く、背面は平たい。

ほぼ逆の台形で、前縁がまるく張り出す。

複眼は大きくよくふくらみ、後頭はまるい。

下唇は細長く、先半部は幅が広い。

中片の前縁はわずかに弧状に張り出して短毛を列生し、中央部の溝はわずかに開いている。

側片は幅広く、先端は裁断状呈し、内鉤は顕著。

内縁には極めて小さい歯が並び、内面には6~7本の刺毛がある。

前胸側板の下縁の刺は小さい。

脚の腿節と脛節には、それぞれ3条の淡色斑がある。

腹部は細長く、第6~9節に側刺を有する肛片は、長くてよく尖る。

尾毛は肛上片よりわずかに短く、肛上片の先は細まらず切断状、両側に微小な刺がある。

♀の産卵管突起はよく発達し、第10節の端よりわずかに短い。

幼虫は主に木陰の有機沈殿物の多い溜り池や池沼、水田あるいは緩い流れなどに生活する。

主に抽水植物/沈水植物にしがみついたり、植物性沈積物に紛れ込んだ状態で生活する。

羽化は倒垂型。

参考:

茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400②(文一総合出版)

原色日本昆虫生態図鑑Ⅱトンボ編(保育社)

学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)

昆虫エクスプローラ

yagopedia

日本のレッドデータ検索システム

株式会社環境指標生物

An Artless Riverside

特に平地の水辺は、開発で潰されてしまうことが多いですからねぇ。

でも、願わくは未来の子ども達に、多様な生物がいる環境を残したいものです。

私たちの責任として。