あなたがたが、

わたしから学んだこと、

受けたこと、聞いたこと、見たことは、

これを実行しなさい。

そうすれば、

平和の神が、

あなたがたと共にいますであろう。

「フィリピの信徒への手紙」 4章9節

新約聖書 口語訳

人間は何のために生きるのでしょうか。

人のために生きるというのなら

どれほど素敵な答えでしょう。

愛の結実として生まれ

愛し合いながら生き

永遠なる愛の懐に帰るように

なっているのが

創造本然の人間の生の姿です。

★沖縄の復興を見つめた小さなエデン

「聖クララ教会」 -

沖縄建築パラダイス -

◆朝日新聞デジタル&M 2014年3月14日

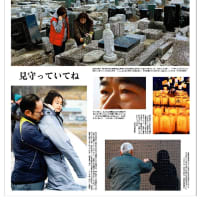

▲沖縄の復興を丘の上から見守った聖クララ教会。聖堂の壁面に浮かぶステンドグラスは、眼下の街に希望の色として映ったのかもしれない

▲中庭越しに聖堂を見る。教会の建築費用はアメリカの信者からの寄付でまかなわれた。「宣教師たちは一年中クリスマスカードを書いていました。段ボールに詰められるくらい。それはみんな本国への寄付願いでした」

▲畳席もある聖堂。ドコモモジャパンの兼松紘一郎さんは「沖縄の風土をきちんと受けとめつつも、屋根の形状や花ブロックで新しい時代を表現している。歴史的な意味もあり、沖縄にとっても日本にとっても大事な建築です」と語る

▲教会に連なる修道院。多くのシスターがここから県内各地に巣立っていった。洗濯などに使う生活用水は、屋根に落ちた雨水を巨大なタンクに集めて使っている。「渇水のときでも水に困ったことはありません。よく考えられた設計です」

▲芝刈りから建物の補修から家電の修理まで維持管理を一手に引き受ける新垣一男さんは教会と関わって50年。「観光客も来るのでいつもきれいにするよう心掛けています」。道具類が整理整頓された作業小屋はミニホームセンターのよう

▲完成当時の姿。「価値ある建築であることを知ってもらおう」と地元の建築士会が毎年教会で音楽会を開いている。「保存運動ではなくこういう形で建物を残そうとする取り組みは全国的にも珍しい」と発起人の根路銘(ねろめ)安史さんは言う(教会で撮影)

▲夜明けとともに祈りの一日が始まる。「教会は寄付によって建てられた“いただきもの”。宝のようなこの場所を受け継いだ者として、一所懸命管理をして世の人々のために使っていくことが大事だと考えています」とシスター中村は語る

「人々は言うであろう、『荒れ果てていたこの地は、エデンの園のようになった』と」

絵の具のパレットを広げたように、ピンクや紫の花々がみずみずしく咲き誇り、芝生からすっくと伸びるヤシが青々とした葉を風に揺らす。植物の生命力がみなぎる聖クララ教会の小さな楽園を眺めるとき、この場所が戦前まで人々が寄り付こうとしない荒れ地だったとはにわかに信じることができない。

沖縄がまだ戦争の痛手から立ち直る途上にあった1958年、太平洋をのぞむ小高い丘に、アッシジのフランシスコの流れをくむアメリカの宣教師たちが教会を建てた。それが聖クララ教会だ。

「国道を南下して来ると、正面にこの建物がパーッと目の前に現れるんです。周りには何にもなくて、おまけに近代建築でしょう。とても目立ちました」と、教会を設立当初から知るシスター中村は語る。

布教のために訪れた沖縄で、宣教師たちは戦争で傷ついた人々の暮らしの復興に奔走した。

「戦争未亡人を雇用するランドリーを作ったり、沖縄全島の小・中学校にパンやミルクを配布したりしました。台風のときには司祭自ら近所のご老人をおんぶして避難させていました」

沖縄の復興にアメリカが一翼をになったことを象徴するかのように、教会の屋根は羽を広げた蝶(ちょう)の形をしている。

設計は、アメリカの建築設計事務所SOMの監修のもと片岡献さんが行ったとされる。コンクリートやガラスなど無機的な素材を取り合わせたモダニズム様式でありながら、オキナワンモダニズムとでも呼びたくなるほど、随所にぬくもりが宿る。

平たく、水平方向に広がる建物は、天に向かうよりは地に根ざし、威厳を示すよりは親近感を与えようとしているかのようだ。教会に付き物の尖塔もここにはない。

シスターたちが親しみを込めて「御御堂(おみどう)」と呼ぶ聖堂では、ラテン語で「光り輝く」を意味するクララの名の通り、南国の明るい光が静謐(せいひつ)な空間を満たす。北面いっぱいに広がるステンドグラスも、格式張らないカジュアルな表情を見せる。

「何十年も住んでいるのにこの聖堂が今でも大好きです。全然飽きないの。なぜだか分からないけれど、心が落ち着くんです」とシスター中村は言う。

モダニズム建築の保存を目指すドコモモジャパンの日本近代建築選に沖縄で初めて選ばれた教会には、信者以外も多く訪れる。

「教会が人の目に触れるのは何であれ嬉しいことです。一般の人が教会に足を運ぶことはなかなかありませんからね。時々ね、聖堂に立ってはらはらと泣く人がいるんです。『わけもなく涙が出る』と言ってね。心に触れる場所としてみんなに来てほしい」

戦後の混乱の中、荒廃の地に生まれた聖クララ教会はいま、シスターたちが丹精込めて育てる花々と、その場所を慈しむ人々の思いに満ちあふれる。旧約聖書の一節を思わせる小さなエデンは、きっと今日も誰かの心を励まし、癒している。

聖クララ教会 沖縄県島尻郡与那原町与那原3090-5 電話:098-945-2355

PROFILE

▲馬渕和香(まぶち・わか)

元共同通信英文記者。翻訳家。初めて訪れた沖縄島のヒトとマチに恋をして1999年に移住。以来15年間、素朴で飾り気はないものの沖縄のエッセンスがギュッと詰まった小さな宝石のような築半世紀のカーラヤー(瓦家)に暮らす。建築に興味を持つようになったのは、雑誌で見たファンズワース邸に感動したのがきっかけ。好きな建築家はジェフリー・バワ、そして沖縄の素敵な風景を作り上げてきた無数の名もなきアマチュア建築家たち。

(朝日新聞デジタル&M 2014年3月14日)

【今日の御言葉】