大切なのは、植える者でも

水を注ぐ者でもなく、

成長させてくださる神です。

「コリントの信徒への手紙一」/ 3章 7節

新約聖書 新共同訳

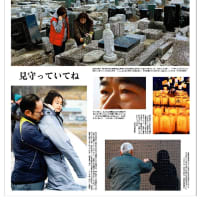

もしあなたが

他人を自分の兄弟姉妹のように

他人の両親を

自分の両親のように

他人の祖父母を

自分の祖父母のように

愛することができるなら

あなたは

神を愛することができます。

家庭生活は

そのような愛を学ぶ場所なのです。

▲土光敏夫氏

【世界を感動させた日本】

★土光敏夫さんゆかりの「ドコー大豆」

ブラジル不毛の地を世界有数の穀倉地帯に

◆zakzak 2014年02月27日

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140227/dms1402270824000-n1.htm

▲航空機から見えた、セラード地帯の円形農地 =ブラジル・ミナスジェライス州

ブラジルには約150万人の日系人がいる。明治41(1908)年6月18日、日本人は移民として初めてブラジルの地を踏んだ。それ以来、100年以上に及ぶ日本人のブラジル社会への貢献を象徴する言葉がある。「ジャポネース・ガランチード」。ポルトガル語(ブラジルの国語)で「日本人なら大丈夫」「信頼される日本人」という意味だ。

日系人が多く住むサンパウロ州は、日系移民100年を記念して2007年と08年の2年間、「ビーバ・ジャポン」という教育プログラムを実施した。「日本人、日系移民から学ぼう」というプログラムだ。移民国家ブラジルの中でも、日系人の社会貢献がいかに突出していたかを如実に物語るエピソードだ。

日系人と日本・ブラジル両国政府が協力して成し遂げた偉大な業績に、ブラジル不毛の大地「セラード」の開発がある。「セラード(Cerrado)」とは「閉じられた(未開の)地」という意味である。首都ブラジリアの周辺に広がる、日本の5・5倍の面積(約2億700万ヘクタール)もある広大な「熱帯サバンナ」である。

セラードは、年間降水量800~2000ミリと水は比較的豊富だが、強酸性の土地のため、農業には不向きであると考えられてきた。

ブラジルは以前からセラード開発を目指してきたが、これに援助の手を差しのべたのが日本政府である。ブラジルにおける日系人の成功を基盤として、両政府は「プロデセル(PRODECER)」というセラード開発計画を、5年の準備期間を経て1979年にスタートさせた。

農業協同組合方式の入植者の中心は日系人であった。22年間の事業終了時までに、日本は5億6290万ドル(約577億3000万円)の財政支援を行ったが、その成果として、34万5000ヘクタール(東京都の1・5倍の面積)の新しい農地が生み出されている。

セラード開発の成功は「ブラジルの緑の革命」「20世紀農学史上最大の偉業」とたたえられ、セラードを米国中西部に匹敵する世界有数の穀倉地帯へと変貌させたのである。「これほど素晴らしい途上国支援を成功させたのは日本だけだ」と高く評価されている。

セラード農業の中心作物は大豆である。1975年にはブラジルの大豆生産は580万トンに過ぎなかったが、2005年には6000万トンと急増し、米国を抜いて世界一の大豆輸出国となった。11年にはセラード全体で1億6300万トンもの穀物が生産されている。日本のODA(政府開発援助)とJICA(国際協力機構)の最高の成功例なのである。

セラードで広く栽培されている大豆の新種に「ドコー大豆」がある。1971年にいち早くセラードを視察し、それ以来、セラード開発に熱心だった土光敏夫・経団連会長に敬意を表して名付けられたものである。

■藤井厳喜(ふじい・げんき) 国際政治学者。1952年、東京都生まれ。早大政経学部卒業後、米ハーバード大学大学院で政治学博士課程を修了。ハーバード大学国際問題研究所・日米関係プログラム研究員などを経て帰国。テレビやラジオで活躍する一方、銀行や証券会社の顧問、明治大学などで教鞭をとる。現在、拓殖大学客員教授。近著に「米中新冷戦、どうする日本」(PHP研究所)、「アングラマネー タックスヘイブンから見た世界経済入門」(幻冬舎新書)

(zakzak 2014年02月27日)

▲『バカで野蛮なアメリカ経済』藤井厳喜

【今日の御言葉】