どうやら2022年という年は、ベルクソンに関する高度な専門書が陸続と出版された年だったようだ。それを締めくくるように、福岡で開催された著者5人の組み合わせによる連続トークイベントの内容をブラッシュアップし、増補して書籍化したのが本書とのこと、好企画本である。一応ベルクソン入門書という体裁をとっているが、簡単な紹介の後に、連続トークイベントの内容そのままに、いきなり最先端の高度な内容が語られていくという、なかなかとスパルタンな構成になっている。そういう意味では読者を選ぶ本ではあろうが、それがまた大きな魅力にもなっている。個人的には、世に氾濫する毒にも薬にもならない通り一遍の入門書や概説書などより、余程好ましい内容と構成である。

出版元は書肆侃々房という聞きなれない名前だが、所在地もイベントが行われた福岡で、この連続トークイベントはネット配信もされたようなので、一種のメディア・ミックス戦略の一環としての出版と言って良いだろう。出版不況の現在にあって、こうした方法論の下に、地方都市からこのような本が出版されるというのは、新しい可能性を感じさせる出版でもある。また一方では、福岡という都市の文化レベルの高さが感ぜられる本でもあって、あとがき等から推察するに、どうやら九州という地は、主要なベルクソン研究者が大学に在籍していることから、今後の日本のベルクソン研究の要になっていく場所だと言っても良いのかもしれない。近い将来、ひょっとしたら、九州のどこかに、ベルクソン研究者の集落が出来て、べるく村という村が出現するかもしれない(笑)。

内容については、著者5人のそれぞれの本を読んではいないので、コメントのしようもないが、藤田氏の本に関しては、何を隠そう→けいそう ビブリオフィルの連載は密かに注目していて、ベルクソンのテキストを参照しながら熟読していたので、目覚ましい論考であることは、古くからのベルクソン愛読者としては、はっきりと断言できる。書籍化に伴ってその全部を読めなくなってしまったのは残念であるけれども。

といった様なことで、ベルクソンに関する高度な議論はここでは差し置いておいて、それらとは別の意味で興味をひかれた「序章 ベルクソンに出会う」を出汁にして、思うところを述べてみたいと思う。

5人の文章を読んでみて思ったのは、いささか得手勝手な感想かも知れないが、なぜベルクソンを選択したという点については、スルーしている人、良く解らないと書いている人等様々だが、一応理由を書いている人にしても、自身どうもうまく言語化出来ていないのではないかという感じを私は受けた。例えば、平井靖史氏である。哲学研究者としては美術大学油絵科出身という変わり種であるが、ベルクソン哲学を良く知る者にとっては、この経歴あっての選択であったことは疑いようのない事実であるように思われるのだが、どう思われるであろうか。結局のところ、これは、或いは個人的な経験の投影であるのかも知れないが、私には、5人が5人とも良く解らないままに、ベルクソンに魅入られているように見受けられるのである。私の直観がそう囁くのだ。

そして、こういった考え方自体、実にベルクソン的であるのだけれど、この私の直知から、ベルクソンの「呼びかけ」に応和するものが、そもそも我々日本人の考え方や感じ方の中には備わっているのではないかという考えに、私は自然と誘われるのである。私の関心は、この事実線の方向へと向かうのである。

これは言い換えると、「やまとごころ」とベルクソニズムとの親和性、響合或いは共振性とでも言うことが出来ようが、そのためには比較文化論的な視点が要請されるように思われる。

以下、非常に大雑把な見取り図を述べてみる。

ベルクソンの哲学というのは、反理性とかスピリチュアリズムといった文脈で語られるが、いわゆる実証主義的な考え方が主流を占め、正統となった近代西洋社会の時流に対して、もともと西洋にあったキリスト教以前の、そういった反理性とかスピリチュアリズム文脈の異端的な考え方を掘り起こし、復興させようとしたある種の哲学上のルネッサンス運動であったと見ることが出来る。例えば「二源泉」における神秘主義の肯定的な評価などは、その好例である。

そして、この近代西洋の実証主義的な考え方の文脈の根底には、キリスト教の創造神という発想が鎮座しているように私には思われる。すなわち、この世界は神よって創造された訳だが、この創造は神による摂理=何らかの設計思想に基づいて行われているといった発想である。従って、実証的科学というのは、世の中のあらゆる事象の中に、神によるこの設計思想たる摂理=抽象的な公理や法則を読み解くために発達してきたと言うことが出来る。そして、実証主義的な科学の驚異的な発展に伴って「神は死んだ」(ニーチェ)後も、こういった発想そのものは依然としてそのままであることは、ボーア・アインシュタイン論争における有名なエピソードー「神はサイコロを振らない」と言ったアインシュタインに対し、ボーアは「神がなさることに注文をつけるべきではない」と応酬したというーが物語っていよう。

ところが、日本においては、例えば古事記を見れば解るように、この創造神という発想自体がないので、これが実証的な科学というものが、我国では発達してこなかった一番の、そもそもの理由ではないかと考えられる。抽象的な公理や法則を見出すという発想自体がそもそも欠落していると言い換えても良い。端的に言えば、古事記における日本の神々というのは”成る”もの=生成するものであって、神羅万象すべてもが同様に生成変化するものである。

従って、この総てが生成変化するという考え方、近代西洋では異端であったベルクソン哲学の考え方というのは、日本においては古来から連綿と続いている、まことに伝統的な、正統的な考え方だと言うことが出来る。そして、このあたりの事は、「やまとごころ」と「からごころ」のややこしい問題があるので詳述しないが、近代に入って西洋文化が入ってきた後も、こういった我々日本人の伝統的な発想や考え方は、西洋思想との相克にさらされても、今だしっかりと無意識的に受け継がれている様に見受けられる。巷間「日本の常識は世界の非常識」などと言われるが、哲学的な考え方に関しては、「西洋の異端は、日本の正統」と言うことが出来るのかも知れない。というか、全歴史的全地球的規模で俯瞰して見れば、むしろ近代西洋における実証主義的一元的世界観という考え方の方が特異なものであって、異端的なのだと言うことも出来よう。

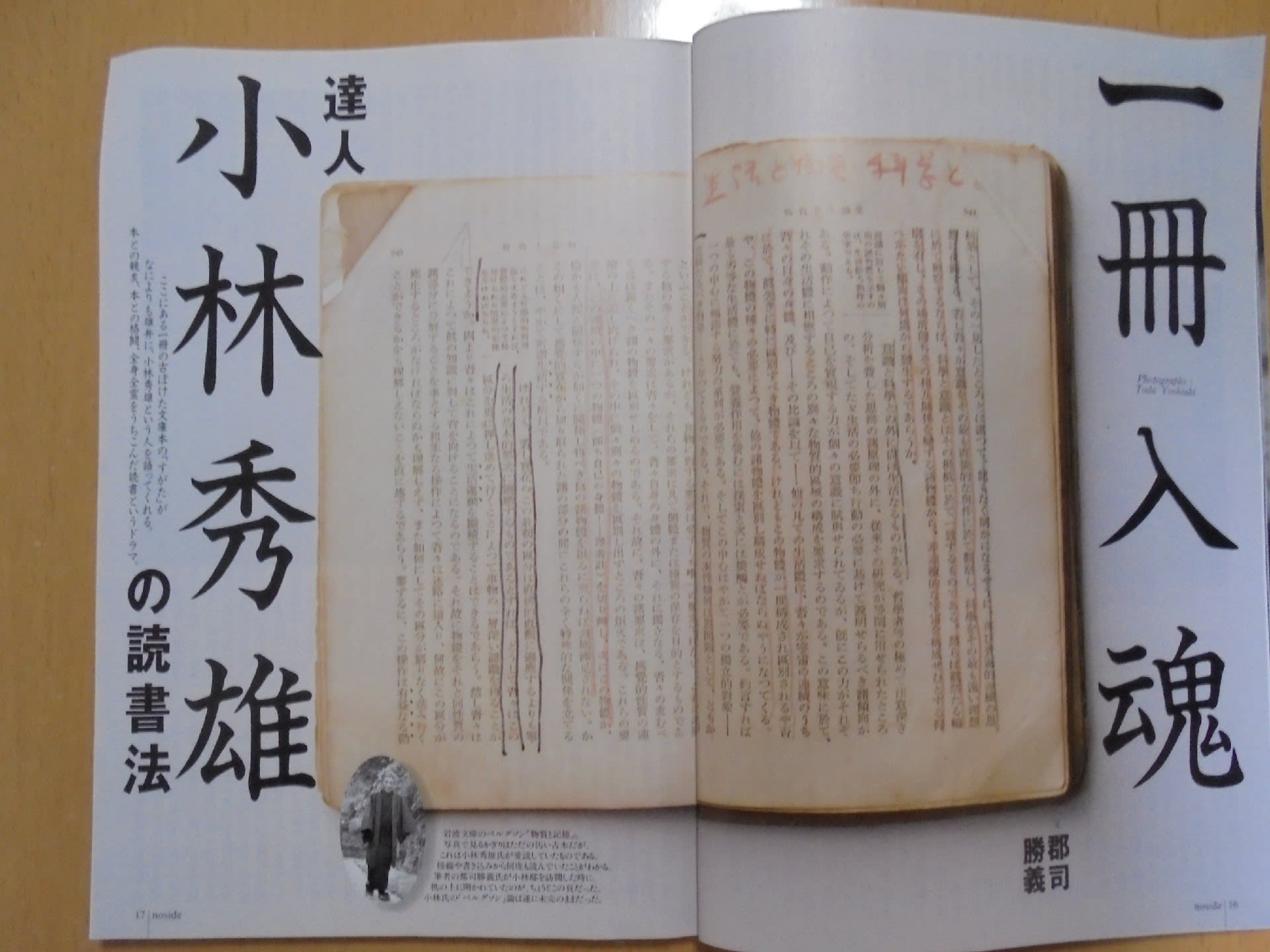

そして、私見では小林秀雄の『本居宣長』は、まさしくこの問題を巡って書かれている。宣長は、古事記に体現されている原始神道を「古道」と称した訳だが、この古道とベルクソン哲学とは、発想や考え方の上で、言わば”同心円を描きつつ、動いている”と言って良い。『本居宣長』本文においては、ベルクソンのべの字も出てこないために、この小林の深く隠された主張は、ほとんどと言って良いほど理解されてはいないが、対談の中で小林は、宣長の仕事についてこのように語っている。私は最後に出てくる「哲学」という言葉に注目するのである。

<ところで、この「イマージュ」という言葉を「映像」と現代語に訳しても、どうもしっくりしないのだな。宣長も使っている「かたち」という古い言葉の方が、余程しっくりとするのだな。・・・ベルクソンは、「イマージュ」という言葉で、主観的でもなければ、客観的でもない純粋直截な知覚経験を考えていたのです。更にこの知覚の拡大とか深化とか言って良いものが、現実に行われている事を、芸術家の表現の上に見ていた。宣長が見た神話の世界も、まさしくそういう「かたち」の知覚の、今日の人々には思いも及ばぬほど深化された体験だったのだ。

この純粋な知覚経験の上に払われた、無私な、芸術家によって行われる努力を、宣長は神話の世界に見ていた。私はそう思った。「古事記伝」には、ベルクソンが行った哲学の革新を思わせるものがあるのですよ。私達を取りかこんでいる物のあるがままの「かたち」を、どこまでも追うという学問の道、ベルクソンの所謂「イマージュ」と一体となる「ヴィジョン」を掴む道は開けているのだ。たとえ、それがどんなに説き難いものであってもだ。これは私の単なる思い付きではない。哲学が芸術家の仕事に深く関係せざるを得ないというところで、「古事記伝」と、ベルクソンの哲学の革新との間には本質的なアナロジーがあるのを、私は悟った。宣長の神代の物語の注解は哲学であって、神話学ではない。>

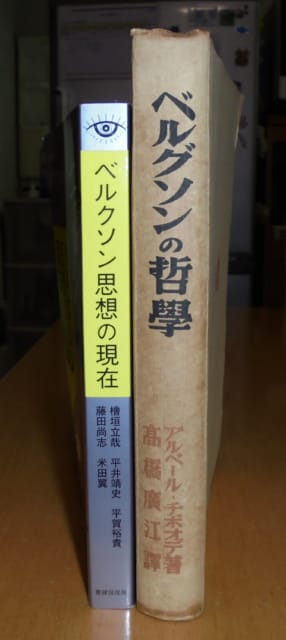

最後に、先の画像にある『ベルグソンの哲学』は、アルベール・チボーデの手になるもので、本書のブックガイドには漏れているので、ここで紹介しておきたい。これは昭和十八年刊といささか古いものだが、私が読んできたベルクソン論の中では、ブックガイドに上がっているジャンケレヴィッチのものと共に、直接ベルクソンに教えを受けた世代のベルクソン論という意味合いを超えて、現在でも読むに堪えるベルクソン論だと思われるので、出来れば、どなたか奇特な方が新しく訳して頂けるとありがたいと思う次第である。