毒は薄めなければならない。ーシャルル=オーギュスタン・サント=ブーヴ

デイミアン・チャゼル監督には、毒まんじゅうではないかという先入観があったので手を出さずにいたのだが、たまたまBSでやっているのに出くわし、期待もせずに何とはなしに観出したのだが、結局、最後まで観てしまった。「なーんだ、面白いじゃないか。」

ただ、やはり毒を持った監督であることは確かなので、この作品では毒が薄められて、ちょうどよい塩梅の批評性を持つ作品になっていると思われるし、ネットでざっと見たところ、この点に触れたレビューや批評は見あたらなかったので、全く持って時期外れのレビューを書いてみる気になったという次第。

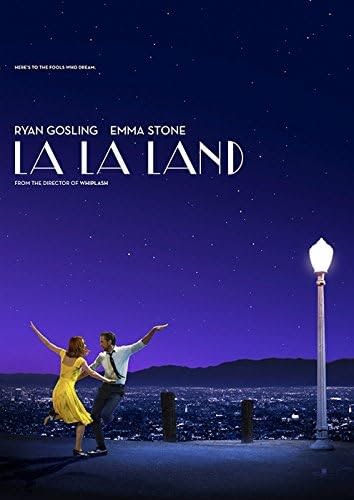

で、この作品の魅力を一言で言えば、「ラ・ラ・ランド」=ハリウッドに集まってくる「夢見ている人間」特有の類型を、その美点を、それと裏腹の関係にある欠点と共に、あざとく描き出した点にあると私は言いたい。

LaLaLandという単語を調べると、スラングの<〈米俗〉〔麻薬や酒に酔ったときに味わう〕至福の世界。La-La Landとも表記される。>という意味が出てくるので、おそらくアメリカ人であれば、LaLaLandという題名から、このスラングの否定的なニュアンスをも、この言葉から自然に連想すると考えて間違いないだろう。つまり、「夢見ている」というと聞こえはいいが、「夢にラリっている」ということでもある訳だ。先に批評性という言葉を使ったが、デイミアン・チャゼル監督は、この「夢見ている人」の陰陽二面性を、明確な意図の下に描き出しているのは間違いない。

つまり、この映画は、単なるロマンチックなラブストリーではなくて、この意味合いで、ある意味それを否定する批評性を持っているがために、王道的なロマンチックなラブストリーを期待して観た人にとっては、主人公たちに感情移入することが出来ないような作りになっている。そのためであろう、結構、否定的なレビューも多く、評価が割れているが、元はと言えば、それはこの作品の二面性に由来しているのである。

この点で、冒頭のモブ・ダンスシーンは象徴的である。これは素晴らしいパフォーマンスであるにも関わらず、突然ハイウェイ上で踊り出すというのは、アタオカな人達の非常識で傍迷惑な奇行の部類に入る行動だと言っても良いだろう。でも、「夢見ている人」って、こうだよね。

そして、このことはまた主人公達にもそのまま言えることであって、その美点や魅力については散々言及されているので、他のレビューを参照していただくとして、ここでは、この映画で描かれている、主人公たちの実生活の些事における、「夢にラリっている人間」特有の不器用な躓きっぷりの部分を拾い出してみよう。

まずセブだが、姉との口論の中で、「だまされたんだ!」「カモにされたのよ!」というやり取りが出てくる。恐らく姉の方に理があろうが、でも「夢見ている人」って、カモにされ易いよね。

ラウンジ・ピアニストの仕事でも、再三注意されているにも関わず、自分の都合のいいように解釈して曲目を守らず、結局、首にされてしまう。でも、「夢見ている人」って、こういうふうに使えない奴だよね。

それから、大事なミアの公演を忘れていて、ダブル・ブッキングして、結局公演には間に合わずって、そもそも恋人としてどうよ。でも、「夢見ている人」って、自分でスケジュール管理出来ないよね。

この他にも一方通行を逆走するとか、近所迷惑を顧みずにクラクションを鳴らしまくるとか、まあ、いちいち挙げて行けばキリがないので、相方のミアに移ると、渋滞の中、前が開いても車を発進させないわ、セブとの映画の約束も、こちらもまたダブル・ブッキングするわ、遅れてやってきてセブを探すのに、女優志望のくせに映画上映中のスクリーン前に立つわ、カフェでクレーム対応中なのに、そっちは放ったらかしで、セブと話始めるわ、とセブに負けず劣らず枚挙に暇がない程である。でも、「夢見ている人」って、こうだよね。

そして、こういった演出の意図をどのように評価するのかという点であるが、これはハリウッドを最も象徴するイベントであるアカデミー賞授賞式を思い描いてみれば、判り易いだろう。というのはアカデミー賞授賞式と演出の構造が、丸っきり同型であるからだ。

言うまでもないが、アカデミー賞授賞式は、映画関係者に賞を与え、賞賛する一大イベントであるが、その司会はコメディアンが務めるのが恒例になっている。そして、賞発表オスカー授与というメイン・イベントの合間合間で、司会者であるコメディアンが、その場にいるスター達を、”いじって”笑いを取るというがお決まりの演出パターンになっている。中には際どい”いじり”もあるので、ウィル・スミスの平手打ち事件も記憶に新しいところであるが、これは結局、お笑いというのは一種の批評であり、多分に毒を含んだものであるからに他ならない。

従って、先の主人公たちに対する批評的な、毒を含んだ一見否定的なエピソードというのは、デイミアン・チャゼル監督が、主人公たちをを賞賛するストーリーの合間合間に、主人公たちを”いじって”笑いを取っていると見ることが出来る。こうすることで、結局のところ、この映画は「ラ・ラ・ランド」=ハリウッドという特殊な社会を賞賛しながら、その合間にハリウッド社会を”いじって”笑いを取っている演出構成になっている訳である。

従って、この演出構成こそが、この映画が絶賛され、日本人にとってはいささか過大評価に見える、アカデミー賞史上最多14ノミネート、6部門受賞という快挙を齎した一番の理由ではないかと私は考えるのである。ちょうど、殿様が狂言のバカ殿を笑い、喝采を送ったように、ハリウッドの中枢にいるアカデミー審査委員達も、この映画に登場する主人公二人のバカ・ハリウッド・カップルを笑い、喝采を送ったのである。

でも、ハリウッドって、そういうところだよね。だって、「ラ・ラ・ランド」なんだから。