昨日のニュースでヘルムート・コール元独首相が87歳で亡くなったことが報道され、少なからず驚きました。なぜ驚いたかと言えば、彼よりも一時代古いヘルムート・シュミット元独首相がついこの前、と言っても2015年11月のことですが、亡くなったばかりだったので、コール元首相が亡くなるような年齢だという気がしていなかったからです。でもよく考えてみれば、享年96歳だったヘルムート・シュミットが長生きだっただけなのですね。

ヘルムート・コールと共に東西ドイツ統一の立役者だったハンス・ディートリヒ・ゲンシャー元外相は去年の4月に89歳で亡くなっていますので、同時代の政治家であるヘルムート・コールもいつ亡くなってもおかしくない年齢ではあった、と後から一人納得した次第です。

ヘルムート・コールは、他の亡くなった二人の政治家とは違って、全くシンパシーを感じられない政治家でした。確かに1982年から1998年までの16年間ドイツ首相を務め、1980年代と90年代のドイツとヨーロッパに大なり小なりの影響を与え続けた政治家であることは事実ですが、元東独の住民に与えた希望と失望、闇献金スキャンダル、ゆるぎない権力維持ネットワークを築いたことなどを考えると、「偉大な政治家」という尊称を贈るのにかなり躊躇せざるを得ません。恐らく私自身が1990年から1998年の8年間、彼の政権下のドイツを直に体験していることが大きいのだろうと思います。特に4期目の1994-1998年は、肥満の症状と下膨れの顔が顕著になり、「ビルネ(Birne、西洋梨)」と揶揄され、「いい加減あれを見たくない」という嫌悪感が広がっていた時代の空気を吸っていたので、いまだに「コール・イコール・ビルネ」、「コール・イコール・闇献金」などのネガティブなイメージが強く、亡くなったからと言って褒め称える気には到底なれないわけです。

まあ、そういうイメージはともかく「大物政治家」であったことは事実で、歴史に「東西ドイツ統一首相」として名を遺すことは確実です。むしろそのために、自分の任期中に統一を急いだのではないかという噂がまことしやかに流れていたものです。まあ、とにかく少し経歴を記録しておくくらいの価値はあると言えるでしょう。以下の経歴は主にドイツ語版ウイキペディアのヘルムート・コールの記事を参照したものです。

フルネームはヘルムート・ヨーゼフ・ミヒャエル・コール(Helmut Josef Michael Kohl)といい、1930年4月3日に、化学コンツェルンBASFの本拠地として知られるルートヴィヒハーフェン・アム・ライン(ラインラント・プファルツ州)で生まれ、保守的なカトリック教徒の家庭で育ちました。第2次世界大戦中は子供の疎開措置の一環でエルバッハ(Erbach)、後にベルヒテスガーデン(Berchtesgaden)に送られ、そこでヒトラーユーゲント(ヒトラー青少年団)において、準軍事訓練を受けましたが、フラックヘルファー(Flakhelfer)と呼ばれる高射砲補助員として投入されることなしに終戦を迎えました。1950年にフランクフルト大学で法学と歴史学を勉強し始めますが、1951/52年冬学期にハイデルベルク大学に移り、歴史学と政治学に学科を変えて、そこで1956年に修士課程修了。1958年に「プファルツにおける政治的発展と1945年後の政党の復活」という博士論文で博士号を獲得しました。

政治的なキャリアは終戦直後の1946年にキリスト教民主同盟(CDU)に入党することに始まり、1947年には故郷ルートヴィヒハーフェンにユンゲ・ユニオーン(Junge Union)というCDU党青年団を発足し、1953年には既にラインラント・プファルツ州CDU執行部入り、1959年にCDUルートヴィヒハーフェン郡連合会代表に就任するなど、かなり精力的に活動し、党内キャリアを積んでいき、1969年5月に任期途中で辞任したペーター・アルトマイヤースの後継者としてラインラント・プファルツ州首相に39歳の若さで選ばれました。当時では史上最年少の州首相就任でした。この頃は、「若き改革者」として党内の先輩たちにも煙たがれ、「傲慢」との評価も多かったらしいですが、これに対してコールはインタビューで「自分は193㎝の身長のために人に威圧感を与えるような、少なくともそのように取られることがある」というようなことを応えていました。つまり「傲慢という批判は当たらない」と。

1971年にCDU党首に立候補するものの、ライナー・バルツェルに負け、1973年に2度目の立候補で党首に就任しました。以後1998年までの実に25年間CDU党首を務めたのです。そのうちの16年間は同時にドイツ首相でもありましたので、最初は若き改革者として登場した彼でも、党内外に「コール帝国」を築いていくだけの時間が十分あったと言えます。

彼は物事を書類で処理するよりも、個人的に直接電話をかけたり、直接会ったりして、処理していくことを好み、そのようにして強固なネットワークを築いていったと言われています。またその際に「敵・味方」を明確に分けて、一度懐に入れた人間に対しては非常に忠実な友だったらしいですが、敵認定した人物にはとことん冷酷だったとも言われています。彼の息子がその冷酷ぶりを暴く暴露本を出版しています。彼のプライベートは時々ネガティブな新聞の見出しとなりました。家族の中での父親としての役割はどうやら果たせなかったようです。最初の奥さんであったハンネローレ・コールは自殺されました。

首相としての彼の功績とされているのは、独仏和解の象徴となったヴェルダンにおけるミッテラン元仏大統領との共同戦没者追悼(上の写真)、後のユーロ導入の先鞭をつけるマーストリヒト条約の締結、東独国家元首だったエーリヒ・ホーネッカーとのボンにおける会談の実現(1987年)、そして前述の東西ドイツ統一(1990年)です。

下の写真は、1982年にマーガレット・サッチャー英首相、別名「鉄のレディー」と共にボンで記者会見に臨むコール首相。

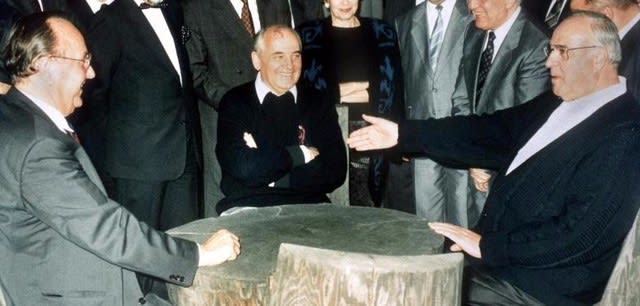

下の写真は、1990年、ソ連書記長ミハイル・ゴルバチョフ(中央)とゲンシャー独外相(左)と共にドイツ統一に関する会談をするコール首相(右)。

下の写真は任期最後の年、1998年に当時の米大統領ビル・クリントンと共にエアフォース・ワンで会談した時のもの。

ただ、ユーロ導入や東西ドイツ統一には多くの問題や課題が残されており、特に実現のタイミングが早過ぎたのではないかという疑問もあり、果たしてそれらの実現を「功績」と評価できるのか、「功罪」を問うべきなのか、判断が難しいところです。私自身は当然「功罪」を問いただすべきだと思っています。