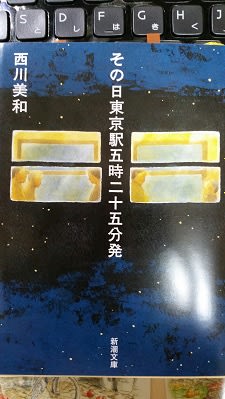

新潮文庫

2015年1月1日 発行

解説・高橋源一郎

129頁

タイトル買いです

終戦の日の朝

19歳のぼくは東京駅五時二十五分発の列車に乗り故郷・広島へ向かう

通信兵としての任務は戦場の苛酷さからは程遠く、故郷の悲劇からも断絶され、ただ虚しく時代に流されていくるばかりだった

淡々と、だがありありと「あの戦争」が蘇る

『ぼく』とは西川美和さんの父方の伯父のこと

伯父が書いて親戚に配ったという手記には、1945年の春に召集されてから終戦を向かえるまでの約3ヵ月、陸軍の特種情報部の傘下で通信兵としての訓練を受けたという体験が淡々と簡素な文体でつづられていたそうです

初めて読んだ手記の中に綴られた少年の戦争体験を本にまとめようと考えた西川さんは伯父を訪ねて手記の奥底にある感情を掘り起こそうとしましたが、手記と同じく淡々とした答えしか返ってこなかった、との事

戦時中、そのように淡々と日々を送っていた人もいたのでしょう

小説はそこに脚色を加えなければ成り立ちません

本作の『ぼく』は、なぜ戦わなくてはいけないのかよくわからず、一度も真面目に考えもせず命令に従うのみでしたが

広島に辿り着いて実家までの瓦礫しか残っていない街並みを歩きながら初めて“考える”という行為に至るのです

戦争の終結は1945年8月15日正午の玉音放送を聞いて国民皆が知ったと思っていたので、政府や軍の上層部以外の『ぼく』のようなただの初年兵が特殊なタイミングで日本の敗戦を知らされていたことには正直驚きました

どんな歴史上の出来事も、歴史で学ぶ何年何月何日に突然起こったのではない、ということを忘れがちです

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます