上海に着いて、8月31日、日本上海史研究会の仲間と<近代上海における日本文化を考える>ワークショップを開催した。

戦前も、現在も、アジアの有数の国際都市である上海には、多くの日本人も生活している。彼ら彼女らはどのように上海を認識し、また上海社会で日本人はどのように受容されたのか。上海の研究者や日本文学の研究グループからも報告をお願いして、今回は特に武田泰淳、内山完造やまた日中戦争期の日本人の上海ツーリズムを具体例に取り上げて、活発な議論が展開された。参加したのは、我々日本上海史研究会のメンバー、大阪学院大学を拠点とする中日文化協会に関する共同研究グループのメンバー、旧知の上海の研究者たち、そして現在の上海在住日本人(上海和僑)の方たちである。歴史研究者の私には、文学研究者による、中国人の場所・西洋人の場所・日本人の場所の交錯する上海の都市空間の構造を小説のテキストから読み解く方法なども、興味深いものだった。

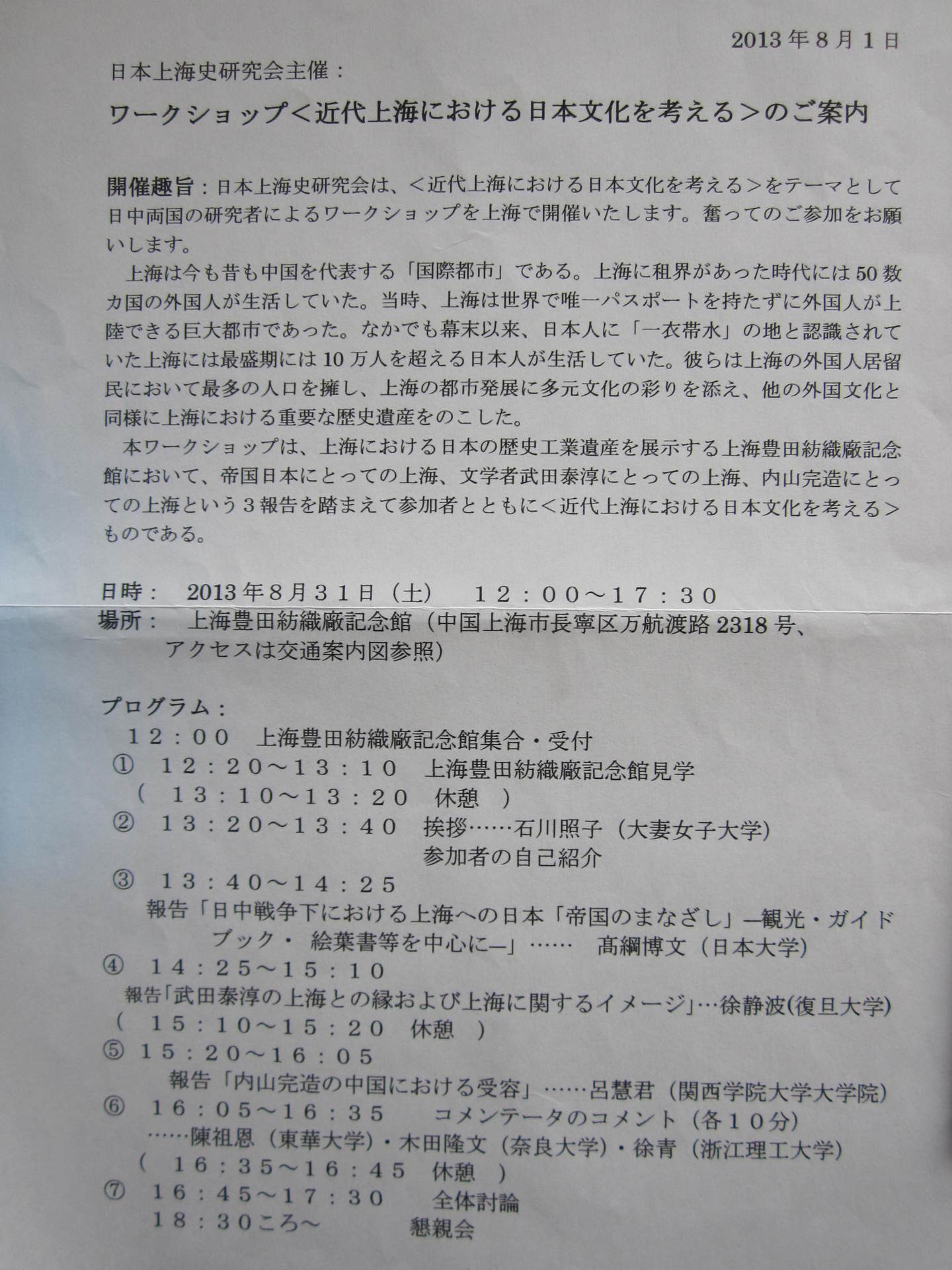

会場は上海豊田紡織廠記念館をお借りし、会議の前に展示を参観した。ここは以前の上海豊田紡織廠の場所で、豊田作吉翁が晩年の1920年代の六年間、上海に住んで紡織業と紡織機械製造業の会社を作り、産業発展に努力した場所だ。当時、世界最先端のG型自動織機の実演などが興味深かった。工場の食堂だったという、当時の雰囲気を残した煉瓦造りの風情ある会議室で、上海の日本人の歴史を体感しながらのワークショップだった。

戦前の上海には、多い時で10万人の日本人が生活していた。現在は、約12万人の日本人が上海に暮らしているという。現在の上海の日本人社会は、開かれた、中国人社会と日常的に交流し融合したものになっており、戦前とは同じでない。国際結婚も多く、この日も夫婦で参加してくれた日中カップルもいた。最先端の日中学術交流を、上海の実業界の第一線で活躍している和僑の人々に知ってもらうという点でも意味のある会だったといえる。